![]()

2017世界机器人大会于8月23日盛大开启,本届大会由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办,中国电子学会、北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管委会承办。来自全球300余位机器人领域的顶级专家、知名学者共赴盛宴。在23日进行的“战略布局与政策导向”主题论坛当中,各国专家围绕战略布局、政策发展、创新趋势等行业热点话题展开了深入的沟通和研讨。

![]()

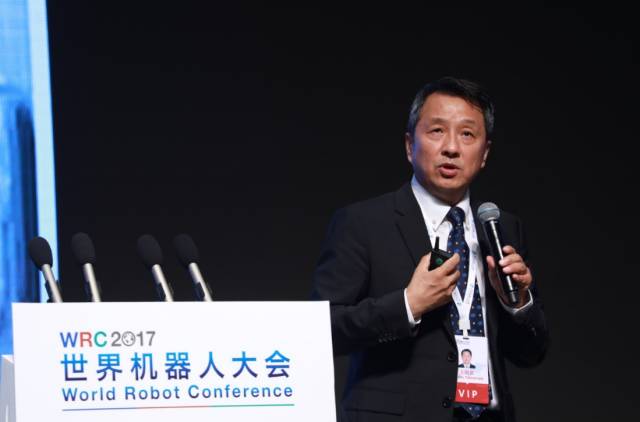

工业和信息化部副部长辛国斌以“推动机器人产业健康发展,促进装备制造提质增效”为主题发表了主旨演讲,他指出,随着物联网、云计算、人工智能等新一代信息通信技术与制造业加速融合,数字化、网络化、智能化的发展更是给机器人产业带来了新的春天,机器人与人类的生产生活也愈发密不可分。机器人已成为快速成长的新兴产业,是提振实体经济的重要突破口和各主要国家战略布局的焦点。同时,全球机器人产业发展依然面临着现实技术瓶颈和潜在伦理道德隐患的“双重挑战”,机器人与人工智能的深度结合仍需持续推进,机器人很可能引发法律法规与道德伦理的重塑。

辛国斌强调,我国机器人发展面临重大历史机遇,《中国制造2025》明确将机器人作为重点发展领域。近年来工业和信息化部陆续出台《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等政策,着力推动机器人产业快速健康可持续发展,积极打造面向全球的机器人技术和产业生态体系。产业规模快速扩大;关键技术和零部件研发取得突破;多元化应用场景持续拓展;逐步形成各具特色的区域产业集聚;在市场潜力、开放合作、智能化等方面具备良好发展契机。

辛国斌表示,装备制造业是国民经济的支柱产业,是建设制造强国的重中之重,是供给侧结构性改革和科技创新的主战场。机器人作为先进制造业的关键支撑装备,其研发和产业化应用是衡量一个国家科技创新、高端制造发展水平的重要标志。推动机器人产业发展要“明目醒脑”,进一步明确机器人发展的定位和方向。要“强身健体”,进一步提升机器人发展的能力和水平。要“固本培元”,进一步完善机器人发展的基础和环境。

机器人推动产业转型升级,成为世界各国战略和经济发展的“新引擎”

作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志,机器人产业发展越来越受到世界各国的高度关注,世界各大经济体纷纷将发展机器人产业上升为国家战略,并以此作为保持和重获制造业竞争优势的重要手段。在今天的“战略布局与政策导向”的主题论坛中,来自美国、意大利、英国和澳洲的机器人行业组织领袖们,也就各国机器人发展趋势进行了分享和总结。

![]()

美国机器人工业协会主席Jeff Burnstein

在主论坛上表示,随着美国《国家机器人战略计划》的推出,近年来北美机器人市场销量不断创造高,2017年机器人的销量将可能达到4万台,销售总额预计能够达到10亿美元。对于机器人行业未来发展,Jeff Burnstein主席预测移动机器人将会成为未来市场发展的一个重要趋势。

![]()

意大利机器人与自动化协会主席、欧盟委员会顾问Rezia Molfino

从欧盟国家的机器人市场发展现状方面,介绍了欧盟国家最新的机器人发展举措。“欧盟对于机器人的重视程度与日俱增,成立了包括《地平线2020计划》在内的很多机器人的相关协会,从而进一步推动公营和私营领域的合作,以及教育、制造等众多行业的发展。”对于中国提出的“一带一路”倡议,她表示欧盟也正在学习中国的“一带一路”计划,未来将更多的学习如何用创意克服障碍,积极与其他机构展开合作。

![]()

英国工程技术学会主席Jeremy Watson

也阐述了英国机器人和自动控制系统政策与研究,他表示:“英国目前对软件工程、人机交互、机器人系统、高级微电子技术等八大技术领域进行大力投资,并将投入47亿英镑用于推动研发的发展。”对于未来科技的愿景,他强调,机器人和人工智能将成为未来社会的发展趋势,他们还将投入9300万元英镑,来支持各个大学和业界之间进行机器人和人工智能相关领域的研究。

![]()

澳大利亚机器人和自动化协会主席Stefan Williams

也就“澳大利亚机器人市场的增长机遇”发表了讲话,他提到:“澳大利亚在服务机器人市场有着非常丰富的经验,并且受到了澳大利亚政府的大力支持。我们建有专门的工程研究所——澳大利亚机器人中心,每年会有1300万美元的预算,用于政府和企业在机器人领域的合作。”除此之外,他对于中国的“一带一路”倡议也颇有见解,他表示“一带一路”具有巨大的潜力,希望未来中国能与澳大利亚进行更加紧密的合作。

国内外业界大咖的精彩演讲,让“战略布局与政策导向”阶段的主论坛备受关注。2017世界机器人大会除主论坛外,5万平米展馆将集中展示150余家全球知名企业的千余件应用产品,世界机器人大赛还将继续展开中国无人机公开赛总决赛、BCI脑控机器人大赛、格斗机器人大赛、青少年设计竞赛等四个分项赛事的激烈角逐,让我们继续关注2017世界机器人大会,感受创新科技,拥抱智能社会。

北京机器人产业创新发展,加快打造“北京创造”新名片

![]()

主论坛开始前,

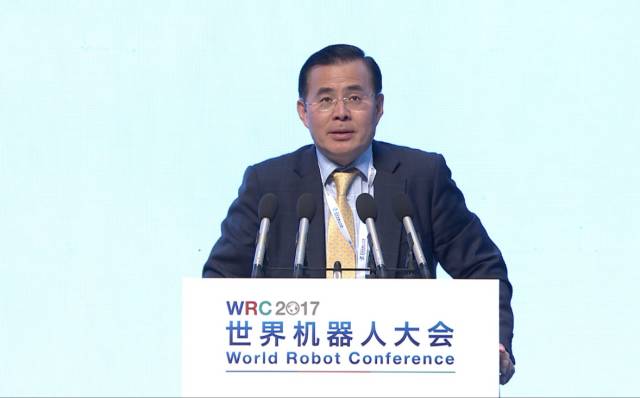

北京市经济和信息化委员会主任张伯旭

发表了题为《建设全球机器人产业创新中心,打造北京创造新名片》的演讲,和与会嘉宾分享了对全球机器人产业发展态势的思考,以及北京机器人产业发展的愿景和路线图。他表示,“2016年我国工业机器人产量占全球1/4,2025年北京将建成全球机器人产业创新中心”。

“一带一路”——推动中国机器人企业“走出去”,抓住机器人行业发展的历史机遇

随着“一带一路”倡议的提出和“一带一路”合作的全面展开,机器人这一兼具前瞻性和实用性的前沿科技和朝阳产业也成为了“一带一路”沿线国家共同关注、讨论和合作的领域之一。在2017世界机器人大会主论坛的第一阶段议程上,来自一带一路沿线国家的机器人专家,针对 “一带一路与机器人发展机遇” 发表了各自看法并进行了深入探讨。

![]()

香港大学机器人与自动化讲席教授、IEEERAS 候任主席席宁

主持了本场论坛,他表示:“中国人民希望通过一带一路和世界人民共享中国改革开放取得的巨大成果,谋合作、求发展,这必将给机器人的发展提供巨大的机遇和挑战。”

![]()

新松机器人自动化股份有限公司创始人,总裁曲道奎

在主题演讲中,强调“一带一路”为中国的民族机器人企业创造的难得历史机遇,他提到:“一带一路为中国未来的国际化奠定了一个很好的平台,同时也为中国的企业特别是中国的机器人企业打造了一个很好的平台,我们应该抓住这个机会,促进中国机器人企业快速发展、走向世界。”

![]()

北京航空航天大学智慧制造研究院院长王田苗

也在主论坛上强调了“一带一路”所带来的经济、社会变迁将会对未来的机器人技术、产品开发造成的长远影响,他提到:“社会需求决定了产品、产品决定了企业,反过来又决定了技术。未来机器人技术的发展方向与机会,还是应该回归日常生活所需。”

![]()

苏州大学机电工程学院院长孙立宁

也阐述了“一带一路”为机器人研发及成果转换带来的全新机遇及挑战:“随着我们产业化进程实力的增加,一带一路会存在向我们国家转型过程中对装备自动化和人工智能的需求,如果我们能够很好地抓住切入点,那么带动产业的转移和技术的输出是很有机会的。”

广州数控设备有限公司副总经理杨堂勇

根据与“一带一路”国家合作的实际经验,分享了中国企业在“走出去”过程中应该注意的问题:“我们必须要做到在用户规定的时间内及时响应,很多企业需要开发在国外的代理机构,然而这个代理机构不只是应当做产品的推广,而是应该具备成熟应用的集成经验,企业应该对代理商进行培训,同时提供相应的产品支持,在客户需要时及时响应。”

国际合作是必然趋势,全球市场联动主推机器人行业升级

中国作为全球最大的机器人市场,正处于制造大国迈向制造强国的关键时期,面对快速发展的机器人产业,加强国际间的合作交流是业界共识,是促进科研学术发展的有效手段,也是扩大产业规模、拓展应用空间的重要动力。作为世界级的行业盛会,大会成功吸引了全球十五家国际行业组织的与会支持。来自“一带一路”沿线各国的与会大咖们也分享了各自对于机器人领域国际合作的独到见解。

![]()

俄罗斯机器人协会(RAR)主席Vitaly Nedelskiy先生

就“中俄两国机器人领域产业合作”发表了主题演讲,他深度总结了中俄双方针对机器人行业发展,在政策、技术、产品、人才等方面的已达成和正在进行中的各项合作。连续两年出席世界机器人大会也让他对大会的影响和规模有了更加全面的认识,他在演讲中提到“这是在世界上最具有代表性的活动之一”,并表示:“俄罗斯非常愿意和中国进一步地在机器人领域开展合作,我们可以共同开发全球机器人市场。”此外,来自“一带一路”沿线国家的其他嘉宾,也纷纷表达了在机器人领域与中国携手合作的殷切期盼。

![]()

黎巴嫩贝鲁特美国大学教授Inhad Eihiji

提到:“现在中国已经不仅是关注自身的发展,而是要帮助其他地区乃至全世界实现共同发展。在机器人领域,中国现在已经有了一些和黎巴嫩的合作了。现在世界很多国家都不稳定,我们想要有繁荣稳定的社会,但情况不是这样的,中国的领导人也明确地认识到了这一点,这也是为什么中国在全世界扮演着稳定者的角色。”

法国Innoecho主席Catherine Simon

在同与会嘉宾的对话中也提到:“我想一带一路带来的既有机遇也有挑战。现在欧洲是突然意识到中国除了发展速度比较快之外,创新方面也突然成为了一个非常主流的国家。我想中欧双方未来的合作必须是双向的,一方面是欧洲的技术进入中国,另一方面中国也可以大规模地在技术领域投资,包括到欧洲购买一些技术。从合作的角度来说,欧盟和中国都在技术方面加大了投资推动创新。”

![]()

以色列机器人协会主席Zvi Shiller强调了中以双方应该在“创新力”方面加深合作:“以色列和中国的机器人行业应该相互合作,我们会带来我们的知识,中国会带来中国的知识,知识和资金是同样重要的。”

![]()

芬兰阿尔托大学的Heikki Koivo

教授也分享了中国与芬兰在科技创新领域所作的努力:“我们和中国的合作是通过芬兰创新资金支持机构的实现的,通过这家机构,我们希望能推动中国和芬兰之间的大学、研究机构和公司之间的研发和创新合作。”

2017世界机器人大会的盛大启幕,将会强势助推国际间机器人领域的合作; 促进创新创业创造,为机器人制造企业提供新的发展契机; 加速连接智能社会,让机器人和智能制造技术的发展成果惠及人类社会生活的方方面面。

一直以来,机器人技术的应用主场都在于制造业,而在这个追求效率的时代,医疗、家庭、教育等社会各个领域都存在着庞大的效益需求。机器人的多领域扩展应用,以及全新概念的提出,都将有望成为未来机器人行业发展的重要契机。同时,如何把握契机以实现更多产业效益,也将成为行业的核心关注点。

![]()

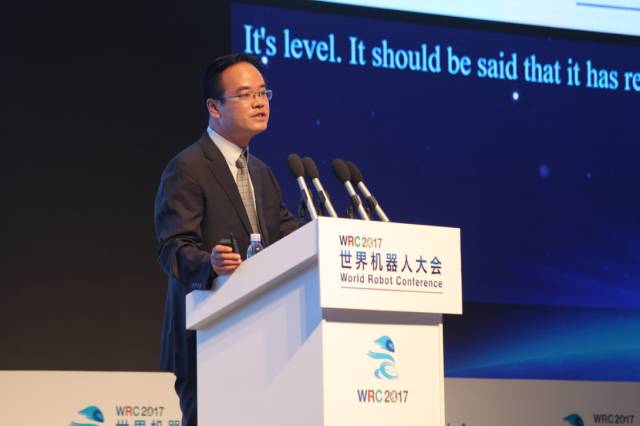

中科院沈阳自动化所所长、机器人国家重点实验室主任于海斌

,以“机器人互联网”为切入点,围绕机器人未来发展反方向、眼下的行业的工作热点落地等问题发表见解。他认为:从第一台工业机器人出现并大量应用于制造业,到机器人多样化的运用于每一个家庭小单位,再到机器人开始显露爆发性增长趋势以后,未来机器人可在5G时代到来的背景下实现联网,进而迎来新一波爆发性的发展。ABB机器人业务全球产品管理负责人张晖也在当日“未来工厂与工业机器人”的演讲中,表现了未来工厂运用此类联网技术,实现制造业互联工厂的愿景。

![]()

此外,人工智能在机器人领域的应用也成为机器人未来发展的另一焦点。

科沃斯机器人有限公司创始人兼董事长钱东奇

就在他“AI+服务机器人为未来生活带来无限可能”的主题演讲中谈到:“人工智能大潮的到来预示着人类将要进入一个新的时代,上个时代如果说我们的技术进步是指这些新的技术超越了人在体力上的限制,那下一个时代其实将超越人类在智慧上的限制,这种超越使得我们就有可能在一个新的领域当中做出许多的发明。”

![]()

![]()

意大利比萨圣安娜大学Paolo Dario教授

也在其“科技如何变为现实”的演说中预测到, 2035年我们会经历新一轮的发展,其中就包括结合了人工智能,感知科学、新材料,以及联网等概念之后,更加智能的机器人的机体本体。

台湾大学讲座教授、IEEE工业信息期刊总主编罗仁权

则更加坚信:“物联网、AI和机器人将是第四次工业革命的核心内容”。

![]()

![]()

论坛期间,多位与会专家都分享了眼下热门的机器人的应用之选。其中不乏由

机器人与自动化协会(IEEE RAS)的现任主席Satoshi Tadokoro

展示的日本灾后救援机器人Queens,以及由

iRobot公司全球技术副总裁Chris Jones

展示的应用于未来智慧家庭的机器人。但在专家对各大机器人应用的展示与解析中,医疗类机器人成为全场被反复提及的一大焦点。

![]()

![]()

英国皇家工程院院士、帝国理工大学哈姆林医疗机器人中心主任Guang-Zhong Yang,

在其以“人机共生—医疗机器人的未来”为题的讲话中提出:“反观过去六十年医疗技术的发展,下一步的里程碑也许就是医疗机器人。”随后,

美国斯坦福大学的教授Alison Mariko Okamura,

就以机器人触感与视觉技术为例,阐释了矩阵机器人在医疗领域极具潜力的应用机遇。类似的应用还包括香港中文大学刘云辉教授在其演讲中分享的机器人视觉和行动智能技术。医生通过穿戴式界面与机器人进行交互,从而远程操控医疗机器人实施手术。机器人甚至能通过深度学习理解医生行为并做出反应,诸多可能性都将成为医疗界极具前景的发展机遇。

![]()

![]()

但要实现此类紧密无缝的人机协作,还存在诸多挑战。其中,如何实现更加智能化的人机协作将是突破屏障的关键点。

机器人与自动化协会(IEEE RAS)前主席Raja Chatila,

在其“让机器人学会与世界互动”的主题报告谈到,学习是智能发展的核心,通过与人互动并对互动建模,机器人可以得到引导,且完成任务。而日本东北大学机器人系教授Kazuhiro Kosuge则阐释了在构建交互模型以及不断升级机器人交互能力的过程中,大量观察并收集数据的重要性。

![]()

科大讯飞研究院副院长兼创始人王智国

表示:“现在实现更加智能化人机协作的技术路径有三条,首先是深度学习,通过强大的建模方法,结合大数据的反补以及联系效应的反复迭代优化。其二是全脑模拟,通过一些器材模拟大脑产生同样的变化,然后达到一些同样的目的。最后,是用五个部分表示看、听、思考、决策,再表达执行出来”。

行业大咖高峰对话,深度探讨机器人与人工智能发展之路

从以上各领域专家的阐述中不难发现,机器人未来发展的关键依然在于智能化,而人工智能就是突破点。由此,本次高峰对话环节邀请德国慕尼黑工业大学教授Alois C.Knoll作为主持,法国科学院院士Abderrahmane Kheddar、瑞士Living with Robots公司顾问专家Rolf Pfeifer、北京理工大学教授黄强、清华大学计算机科学与技术系教授孙富春、上海发那科机器人有限公司总经理钱晖、中瑞福宁机器人(沈阳)有限公司总经理张丹华等数位行业精英作为嘉宾,就人工智能在机器人领域的应用面对面展开话题交锋。

![]()

对话期间,各位专家首先就机器人智能意识问题分别发表了观点。孙富春认为,人类智能当中最关键的元素应该是人和外界交互的能力。张丹华则认为语言、逻辑、身体、互动、自我感知和自然的联系,是人类智能的核心。缺少这些能力的机器人,难以被称为真正的智能,因此,Alois C.Knoll也谈到,六十年代就有了计算机,现在即使计算的能力已经增强并可以实施一些人工智能了,人们也不会说计算机是人工智能。

此后,各位专家还谈到人工智能目前的发展程度,以及是否能够将这项技术应用于产业中等问题。张丹华谈到:“AI和人类智能还存在着差距,我们当然希望有些新的技术可以被应用在机器人领域,能够让我们生活得更好。这也是我们的使命,但是目前我们还没有看到。”Abderrahmane Kheddar也表示,我们已经有了些巨大的进展,比如视频、音频和自然语言等等,但和人类的大脑相比,人工智能还有很长的路要走。

近二十位行业领袖的激烈交锋,让此次“基础研究与前沿探索”主题论坛产生了诸多精彩观点与极富参考意义的行业发展动向。

![]()

斯坦福大学教授,国际机器人研究基金会主席Oussama Khatib

在其题为“深海探索的人机协作时代”,介绍了机器人在深海探索领域的最新应用案例,多次强调了“人机互动”的重要性,并从深海探索机器人出发,展望了机器人未来的广泛应用前景。他表示,未来的重点研究拓展方向,将会是在让机器人在非结构的环境做出及时有效反应并保持正常运作。他提到,“一个机器人反复地做同一个工作,这都是可以事先编程的,但是现在我们所做的任务是让机器人在有挑战的环境当中,非结构的环境当中也可以完全适应并工作,这对计算来说是一种挑战,而且要实现这种协作产生安全最好的轨迹是很难的。我们在思考所有的这些方面的时候就需要思考怎样把技术提高,怎样才能让机器人达到更高的水平,而不只是在最低的水平活动。”

![]()

随着自动化技术的快速升级及全球范围内的数字化趋势演变,如何在已有技术基础上实现飞跃性技术变革,已成为业界重点命题。作为工业4.0委员会的发起成员企业之一 ,

德国老牌气动技术和电控技术公司——费斯托公司大中华区副总经理卢艳艳

分享了费斯托公司的数字化业务经验及策略,她表示,费斯托把未来发展的方向细分成两个方面:一个是为规模市场创新,也就是说面临着这种爆炸式的需求增长,有些是重复性的,有些是要在重复的基础上进一步提高效率和产能的,这种市场需求应该如何创新?另一个是要开发和研究新的革命性的创新技术和产品,能够引领一些智能制造的未来,例如在本次大会上引起广泛关注的仿生水母。

![]()

来自

卡尔斯鲁厄理工学院的Torsten Kroeger教授

也就如何让传统工业机器人在已有基础上更加智能进行了深入的分析。在题为 “工业机器人的传感器控制和实时运动规划”的报告中,他明确指出,为了能够让机器人发展到下一个阶段,我们需要让它的感应器全部融合,必须要能够实现从一个控制系统到另外一个控制系统的实时转换,这样的话机器人才会变得更加智能。

![]()

![]()

而在备受关注的医疗机器人领域,来自

直觉外科手术公司(达芬奇机器人)中国总代理、美中互利医疗公司的首席运营官刘雨

,以获得业界广泛肯定的达芬奇手术机器人为例,深度解析了“外科手术机器人的产业发展与应用”,他表示,“医疗机器人领域最大的一块是外科手术机器人,外科手术机器人的优势在哪里呢?首先它的疗效非常好,抽血很少,恢复得非常快,并发症可以减少,这些都是它的优势。另外它可以做一些危重的病人、非常肥胖的病人、年龄非常大的、不适宜再做开放手术的病人。这可以增加医院和医生的知名度,也可以提高病床的周转率,因为它恢复得快,还有就是可以减少医疗纠纷。值得一提的是,由于机器人是利用人工智能辅助,所以可以做得更应准、更准确,疗效更好。”而来自

韩国科学技术院的KAIST教授Dong-soo Kwon,

则从商业化策略角度分析了手术机器人的未来潜力,他认为,要想将医疗机器人商业化,必须要满足四个条件——病人的治疗需要;政府监管规则;医生使用需求;制造业公司技术支持。

![]()

除了来自各个细分领域内的专家见解,

哈尔滨工业大学教授、机器人研究所所长赵杰

也在“产业动态与应用实践”主论坛的最后,以“十三五期间我国机器人产业动态与实践探索”,高度总结了我国的机器人产业现状及“十三五”期间,国家对机器人产业投入的重要支持。他提到,“国家在‘十三五’期间从科技支持角度确立了一个机器人重点专项,从智能机器人的基础前沿技术、共性关键技术、系统与产品研发和应用示范等四个层次,机器人基础前沿技术、新一代机器人平台、共性关键技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人等六个方向,我们部署了十七个重点任务。”

![]()

中国运载火箭技术研究院研究所教授曾思,

也在题为“航天智能制造技术的未来发展潜力与增长否间”的演讲中,揭秘了高精尖领域的代表——航天智能制造技术。他介绍道,“中国正在由航天大国向航天强国迈进,航天制造体系也在进行全面地转型升级。随着信息化、工业化的不断融合,以机器人科技作为代表的智能产业蓬勃兴起,可以助力传统的航天制造向真正的航天制造转变。因此,航天制造的领域当中特种工业机器人和智能装备有着较大的需求空间,我们愿加强同科技界、产业界的合作,推动机器人在航天制造领域的应用,实现合作共赢。思大势之变,布建设之局,圆中国之梦。”

关于机器人技术领域内的投资前沿,各位专家则纷纷表达了希望在夯实基础创新力,以及零部件研发制造实力之上,关注新兴热点行业,其中,人工智能被提及多次。

![]()

加拿大阿尔伯塔大学教授ZHANG Hong: “所有这些核心零部件如果中国有哪些公司能够研发出来和世界前沿类似产品有竞争力的程度,我觉得这是非常好的投资机会,因为会在中国有非常宽广的市场。” SMC(中国)有限公司总经理赵彤: “要关注核心零部件,如果不这样做的话产业机器人方面就很难形成比较强的竞争力。另外,人工智能的发展一定可以带动服务机器人的发展,中国可能已经走到了前面,就是人工智能的研究方面这几年确实有了突飞猛进的发展。”

而参与高峰对话的领先企业高层,则纷纷强调了人才培养的重要性。京东X事业部首席合伙人李大鹏:“我觉得最值得投资的还有一个方面,可能大家都忽略了,就是对人才和教育的投资。”湖南瑞森可机器人科技有限公司副总裁陈桂生:“其实人工智能当中有一个知识图谱支持技术,这样的人才、技术和产品应该说是下一步机器人投资的热点之一。”

日本早稻田大学理工学术院教授Atsuo Takanishi则独辟蹊径指出,“定制化”会成为未来世界主题,甚至包括定制化的肌体,这些将会成为主流,也都是由3D打印打出来的。

而此外,专家们也表示了在发展机器人技术的同时,有些问题也应该注意。法国国家中心系统分析与架构实验室教授Jean-Paul Laumond在主论坛上指出, “机器人能够帮助我们改善制造体系,与此同时还是一个就业的问题,失业率是否会因机器人的发展上升,这也是涉及到整个社会的问题。如果我们能够将这种自动化和自动化的技术让每个人都享受到,而不是摧毁这个社会,这也是社会结构需要研究的问题。有些技术可能非常聪明,但我们不能把某些技术当做我们唯一的梦想。”

![]()

无人车体验在本届大会上赢得了会观众及嘉宾的热切关注,而“无人车技术”也一直是近两年科技领域重点讨论、发展的主题之一。

驭势科技(北京)有限公司的CEO吴甘沙

也在主论坛上描述了智能无人驾驶技术能够为未来社会带来的美好愿景,他提到,要实现“无人驾驶的商业化”,必须要依靠“轻车熟路”——“轻车就是十倍更简单的车,无人驾驶和中低速,熟路就是仿真环境和车路车云协同。”

来自

英国拉夫堡大学教授Massimiliano Zecca

也表示,“上周有一个事件,就是在巴塞罗那发生了恐怖主义袭击,恐怖分子通过汽车炸弹冲撞人群,但如果是自动驾驶汽车的话反而能够避免冲撞人群,所以有的时候人并不一定比机器有伦理。我知道这说起来并不好理解,也不能强迫人们去购买更昂贵的智能汽车,这就需要政府进行投资执行政策了,我觉得这是一个很好的方向。”

![]()

来自

新加坡南洋理工大学的陈義明教授,

也从技术开发角度,剖析了物流机器人的未来发展,他表示,实现机器人的自动挑拣功能,是未来在电商仓储领域可以实现技术突破的领域,“目前所谓的AGV大家已经做了很多,基本门槛很低,现在主要是在它的营运模式和怎样的商业竞争。如果从学术技术的角度来讲已经比较少了,基本上没有很多做的地方,但是再看货仓里面拣选的过程,这还是一个很大的挑战。”

![]()

上海木爷机器人技术有限公司的董事长蒋化冰

,也在主论坛上分享了“商用服务机器人的实践与思考”,并且着重强调了,商用机器人在未来发展中需要实现的技术突破,“商用服务机器人可能是最接近于电影科幻片里面的机器人,也都很强大很智能,现在商用机器人百花齐放,今年的展会当中聚集的商用服务机器人比去年多了3倍不止,所以说大家都在努力进入和投入,但我们看到的现状是还存在很多问题。多了以后逐渐开始出现了同质化的趋势,比如讲得极端一点,很多的商用服务机器人是一个平板,加上一个轮子,再加上一个智能语音,同质化是我们亟待解决的产业现状。”

2017世界机器人大会三天的主论坛在25日落下帷幕,三天的主论坛中,从行业发展背景到应用实践,来自各国的行业大咖集思广益、侃侃而谈,为本次世界机器人大会贡献了夺目的思想火花。相信本次大会主论坛产出的精彩观点,将会有力推进国际间机器人领域的合作,为机器人制造企业提供发展新思路,加速连接智能社会,让机器人和智能制造技术的发展成果为整个社会的和谐发展做出贡献。

2017世界机器人大会,由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会共同主办,中国电子学会、北京市经济和信息化委员会、北京经济技术开发区管委会承办。作为具有重要影响力的国际性行业盛会,此次世界机器人大会将秉承“创新创业创造,迎接智能社会” 的主题,设有论坛、博览会、大赛三部分内容,集学术研究性、竞技性和娱乐性于一体,汇聚了来自全球顶尖学府、研究机构和机器人企业的300多位行业大咖,集结了150余家全球知名企业,展示了千余件行业科技成果。2017世界机器人组委会秘书处设在中国电子学会。

☞来源:中国电子学会

![]()

意向合作,文章转载, 均可联系堂博士电话:13810423387(同微信)。

以上需求均可联系微信:35735796。

![]()

![]()