嫦娥携玉兔着陆月球,十大看点告诉你到底有多牛!

昨晚人们熟睡时,月球背面却度过一个“不眠之夜”。

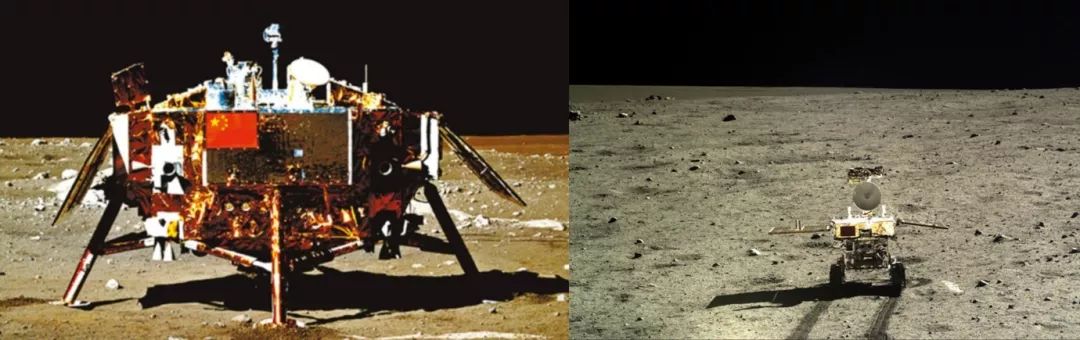

1月3日夜里,嫦娥四号着陆器与巡视器顺利分离,22时22分,玉兔二号巡视器驶抵月球表面,“踩”下人类探测器在月球背面的“第一脚”。

玉兔二号,等等?

是的,这天夜里的早些时候,嫦娥四号任务月球车全球征名活动揭晓,月球车命名为“玉兔二号”。

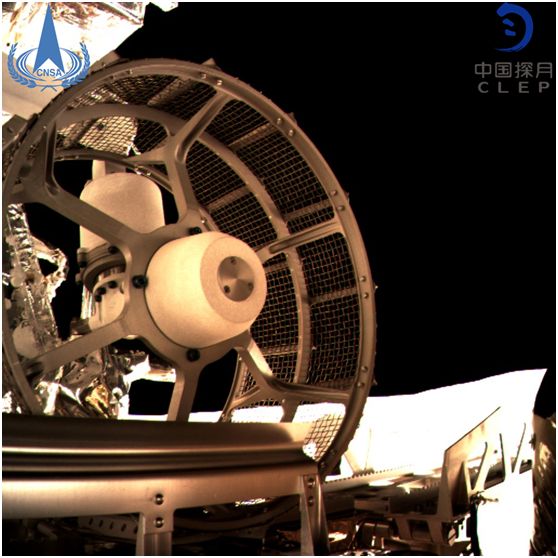

(嫦娥四号着陆器监视相机C拍摄的“玉兔二号”巡视器走上月面影像图,国家航天局供图。)

根据新华社消息,2019年1月3日10时26分,嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯•卡门撞击坑内, 实现人类探测器首次在月球背面软着陆。

来自国家航天局的消息称,嫦娥四号成功落月,在国际上首次实现月球背面软着陆和巡视探测,首次实现地月拉格朗日L2点中继通信与探测,首次实现低频射电天文观测与研究。

(图为嫦娥四号巡视器即月球车的车轮, 来源:国家航天局)

玉兔二号踏足月球背面全过程

1月3日,嫦娥四号探测器成功落月后,科技人员按计划开展了着陆器与巡视器分离各项准备工作,对“鹊桥”中继星状态、着陆点环境参数、设备状态、太阳入射角度等两器分离的实施条件,进行了最终检查确认。

1月3日15时7分,科技人员在北京航天飞行控制中心通过“鹊桥”中继星向嫦娥四号探测器发送指令,两器分离开始。

记者从北京航天飞行控制中心飞控大厅屏幕上看到,嫦娥四号着陆器矗立月面,太阳翼呈展开状态。

巡视器立于着陆器顶部,展开太阳翼,伸出桅杆。

随后,巡视器开始向转移机构缓慢移动。

转移机构正常解锁,在着陆器与月面之间搭起一架斜梯,巡视器沿着斜梯缓缓走向月面。

1月3日22时22分,巡视器踏上月球表面。

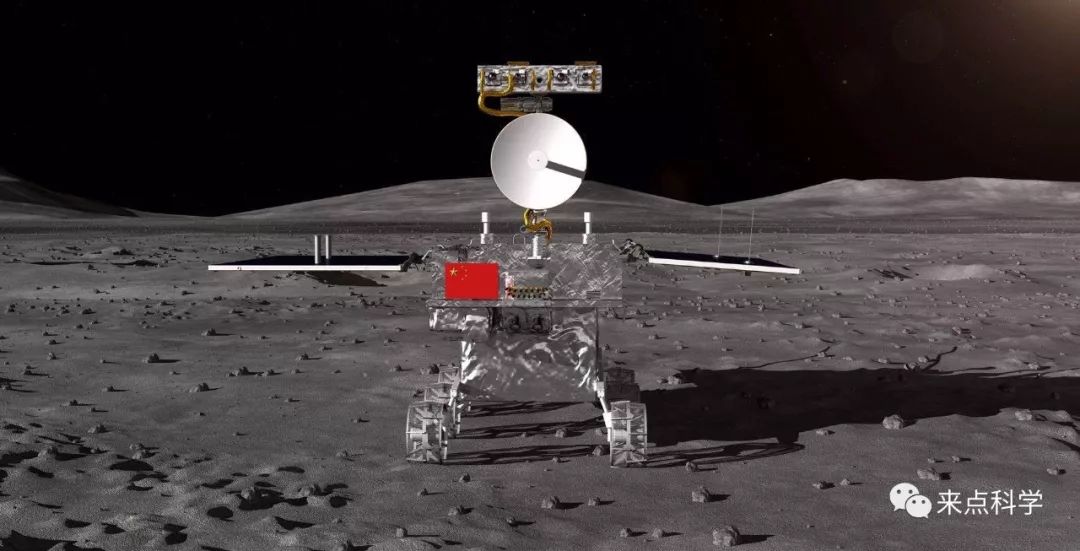

(图为嫦娥四号月球车外观设计构型, 来源:国家国防科工局探月与航天工程中心)

它对中国探月、乃至整个人类探月,到底有多大意义?本文十大看点为你全方位解读。

看点一:为什么选择探测月球背后?

地球上每天都有无数人举头望明月,对着它发出各式各样的感慨。但极少有人意识到,从他们第一次看到月亮至今,除了月亮“形状”(月相)的变化,月球表面的“图案”其实从来没变过,甚至最早人类远祖古猿看到的月亮和今人并无区别。

动图:NASA的深空天气探测卫星在150万千米外日地拉格朗日点“定点”观察而来的月球掠过地球,可以明显看到月球只有一面对着地球(图源:NASA)

道理很简单:

通过亿万年的努力,巨大的地球把月球牢牢地实现了潮汐锁定,使得它围绕地球一圈的公转周期完全等于自身转动周期,所以从地球上就只能看到当初它被固定朝向地球的一面。虽然在月球的天平动和视差现象的影响下我们可以瞥见一小部分背面,但是绝大部分背面我们还是看不到的。我们称之为“月球背面”,在一些文艺作品中,还被艺术地称为“月之暗面”。需要注意的是,月球背面也能被太阳照到,并不“暗”,只不过人类看不到而已。

看点二:“我选择着陆月球背后,不是因为它简单,而是因为它更难”

人类月球探测、甚至人类航天的巅峰就是大名鼎鼎的阿波罗登月工程,它留下了载入史册的三句话:

肯尼迪总统说过两句:“我们要在这个十年结束前,把宇航员送上月球,再安全送回来”,“我们选择登月,不是因为它简单,而是因为它很难”。

经过无数航天人的努力,终于在1969年7月20日,由阿姆斯特朗说出了最著名的那一句:“这是我的一小步,却是全人类的一大步”。

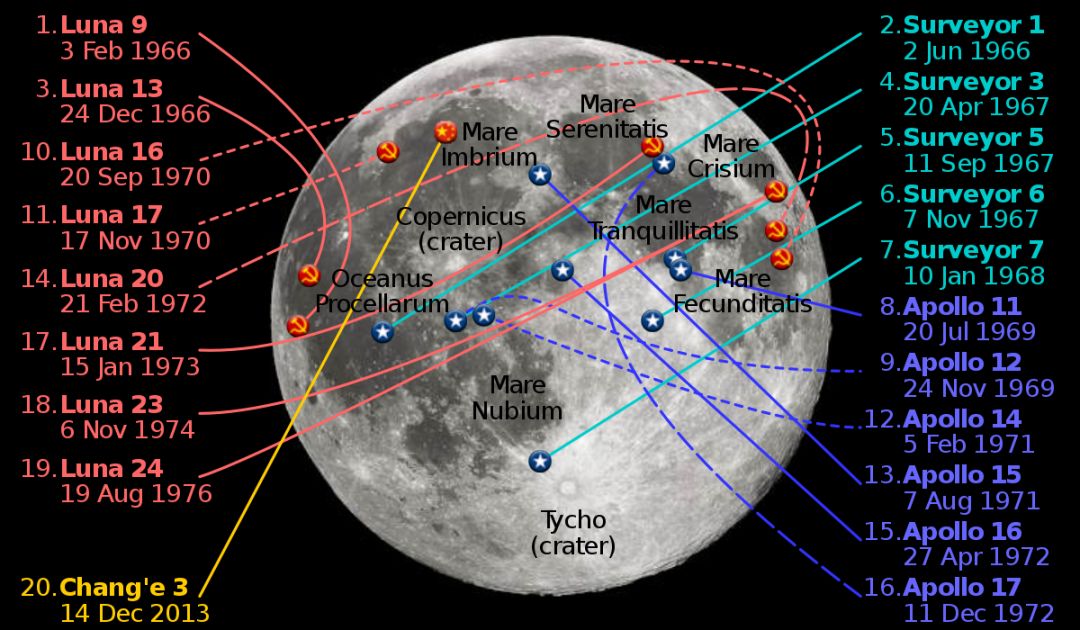

到中国嫦娥三号时,人类已经在月球正面有过20个着陆器,然而背面为0(图源:Wikipedia)

但是,所有的阿波罗载人任务、甚至苏联和美国的其他无人着陆月球任务都集中在月球正面,对这里人类已经了解得非常多。现在,不仅顶级科学家可以每天用激光精确监测地月距离和表面情况,普通天文爱好者也可以用望远镜了解月球正面的每一个月海、每一座环形山。阿波罗计划甚至送了12名宇航员登陆月球正面、还带回了382千克的单体样本。

之所以一直探测正面、在正面着陆,却从不去背面,一个重要原因就是背面着陆的难度大大难于正面。

因为苏美太空竞赛的走向逐渐变成“耗资不菲但收获有限”,二者先后放弃了月球探测。也给人类的月球探测留下了一个大挑战:谁能成功着陆月球背面?我们要因为难,就不去了吗?

嫦娥四号做出了回答:“我选择着陆月球背后,不是因为它简单,而是因为它更难”。

看点三:月球背后探测会给科研界带来什么?

直接划重点:

a.月球背面几乎全是环形山/陨石坑(97.5%),比正面多得多(69%),形成原因和目前的情况只有理论解释,缺乏实地验证;

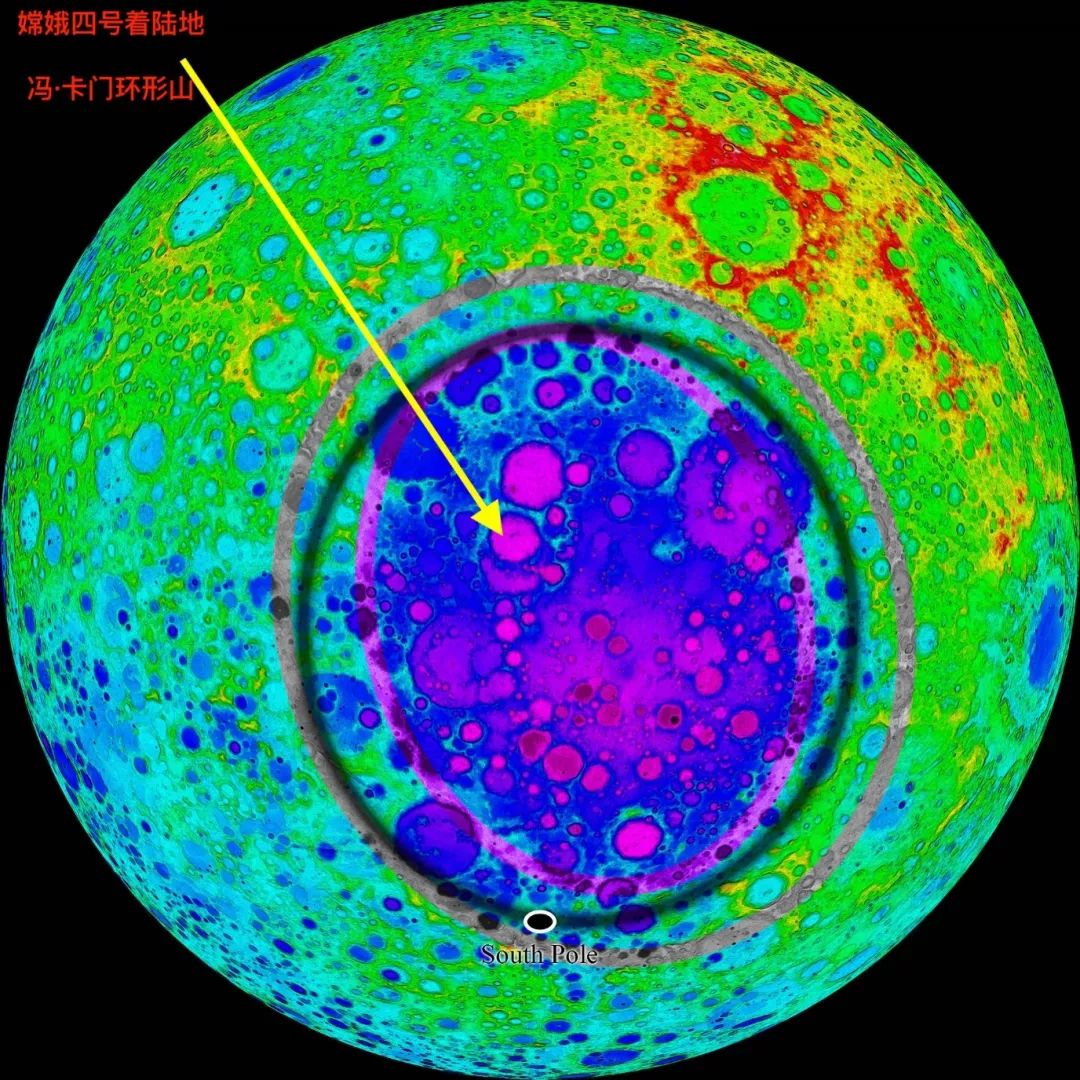

b.月球背面南极-艾特肯盆地,是太阳系第二大超级陨石坑,早在1998年,NASA的月球勘探者号就发现这里存在水冰,而且更接近月球最原始的情况;

c.嫦娥四号实际着陆地点位于该区域中部的冯·卡门环形山,它以钱学森的恩师的名字命名。这里经过了强烈碰撞,极可能曾经被熔岩淹没,各类物质含量丰富,或许留有月幔最原始的成分,保留了月球最深层的秘密;

d.“月球上氦三能量开发可供人类能源需求XX万/亿年”的说法,相信大家已经看过很多了,而理论上月球背面环境更容易产生氦三;

e.月球背面有天然的“屏蔽”,没有任何来自地球的辐射干扰,这意味着它有着无比完美的安静环境做天文观测;

f.月球背面的月壤也极有可能与正面大不相同。

月球正面(左)和月球背面(右)看起来截然不同(图源:NASA)

以上,基本意味着第一个实现月球背面着陆的探测器将会收获众多独特的科研成果,对世界航天和天文界都将是巨大的贡献。

看点四:月球挡住了,信号咋办?

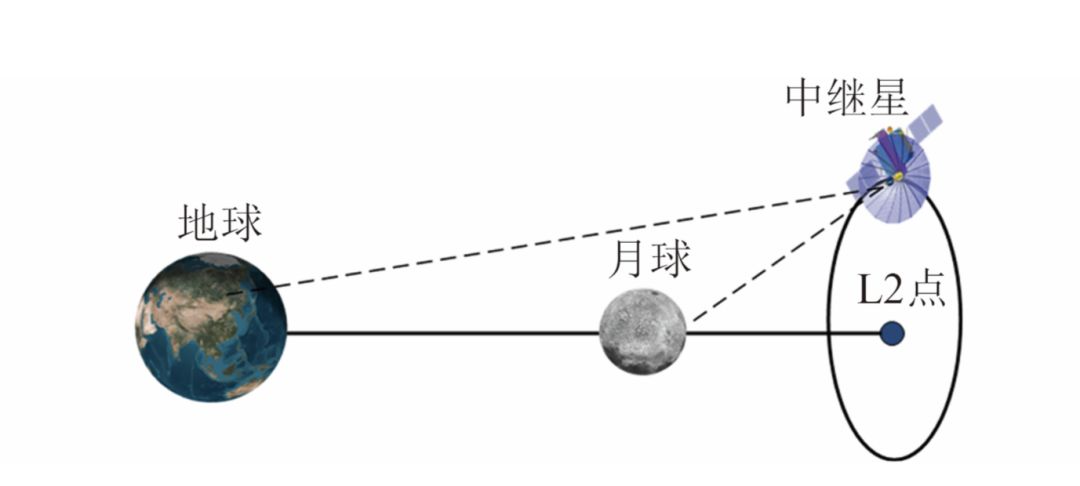

既然月球挡住了背面,就要布置一颗信号中继卫星,为着陆器做准备和全程信号支持。从上个世纪六十年代开始,NASA就一直在提设想、论证,但从未实践过。目前,中国已经完成了这一任务:早在今年5月份,就成功部署了“鹊桥号”中继卫星,在月球背后6.5万公里之外的地月拉格朗日二点附近Halo轨道簇上运行。

鹊桥号中继星与地球、月球的轨道关系(图源:吴伟仁等)

这是人类历史上首个月球信号中继卫星,架起了地球和月球背后的“鹊桥”,它将全程见证嫦娥四号的探测过程,也将负责嫦娥四号的全程通信。

看点五:着陆区域到底有多复杂?

月球背面陨石坑密布、尤其南极-艾特肯盆地的地形和高程图异常复杂,对各种配合着陆传感器的系统要求很高。尤其是高度方面的变化速度超过了以往任何一次着陆,最大落差高达16.1千米。冯·卡门环形山属于其中一块核心区域,对嫦娥四号而言,相当于翻越崇山峻岭来找它。

如果把此前探测器在月球正面的着陆情形描述为小船轻轻划过湖面,嫦娥四号在月球背面的着陆就好比在风暴洋中冲浪,难度不可同日而语。

南极-艾特肯盆地的地形图复杂程度远超其他地方,图中标注处即冯·卡门环形山(图修改自:Garrick-Bethell and Zuber)

为了成功着陆并释放月球车探测,所克服的难度和意义可想而知。

看点六:为什么四天就到月球,还迟迟不着陆?

嫦娥四号早在12月8日就出发,使用了我国目前深空探测的最强火箭长三乙改III型。3.8吨重的它仅花了4天14时16分就完成了发射、轨道校正、近月制动、进入工作轨道,是四次主要任务中最短的一个。但依然等到了2019年1月3日才进行着陆任务。

为什么需要这么长的时间呢?

是为了等待时机。

月球被潮汐锁定,自转与公转相同,导致它的一天就是一年,一半是黑夜一半是白天。换做地球时间就是近14天交替的白天黑夜。在进入月球轨道后,嫦娥四号一边测试仪器,一边等待月球进入白天,毕竟它的主要能量来源是太阳能。

光线照射形成的影子,也是着陆时判断地形的重要图像参考(图源:NASA)

另一方面,由于降落地点处于南极附近,它需要逐渐调整轨道倾角才能经过这里,比较耗时。同时,也要等待太阳光照在月球的角度达到理想的状态,这样所有的地貌都会有比较清晰的阴影,最大程度辅助光学设备选择并定位着陆地点。

网上有说法是,阿波罗登月的选择时间参考了中国的传统历法——农历,某种程度上,这个说法挺有道理,因为农历与月相一致,月相又说明了月球上太阳光照情况。这是登月设备的重要参考。

看点七:嫦娥四号着陆怎么“走位”?

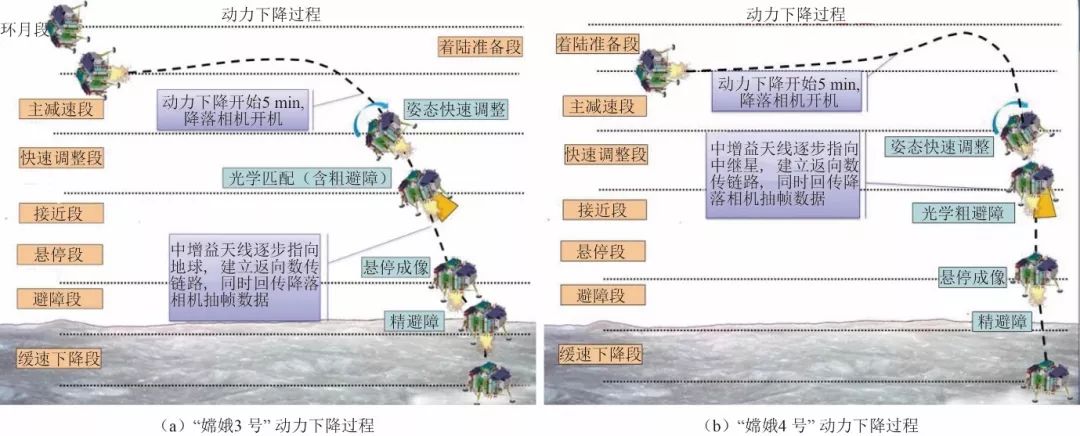

由于降落的难度大大增加,嫦娥四号的着陆方式也将作出改动。由于着陆地的独特地貌特点,它的避障需求远高于其他着陆任务。

嫦娥三号和四号动力下降过程对比(图源:李飞等)

可以看出,在进入准备阶段后,嫦娥四号的轨迹不降反升,而后进入一个几乎要实现长距离垂直下降过程,期间完成避障、悬停、精避障、缓速降落全过程,难度极大。这么一个复杂的“走位”,对自主导航制导与控制要求极高。

看点八:嫦娥四号的能量怎么来?

采用太阳能电池板和充电电池组合,是很多月球探测器的基本配备。在(月球)白天,月球上太阳能极其充沛,太阳能电池板充电,剩余电能储蓄下来,所有系统正常工作。晚上能量不足,只能冬眠或降低工作强度。我国的嫦娥三号和玉兔号任务,以及苏联、美国诸多无人探测器,大都采用这个方案。

2013年12月2日发射的嫦娥三号和玉兔号月球车,它们能量主要依靠太阳能电池板(图源:中国航天科技集团)

为应对夜晚过低的温度,探测器还需要携带放射性同位素元素钚-238,它的半衰期长达88年,会源源不断释放热量,做保温用,嫦娥三号即是如此。与此同时,它的热量也可以收集起来用以发电,这就是大名鼎鼎的“核电池”,太阳系的五个使者:先锋十号、先锋十一号、旅行者一号、旅行者二号、新视野号,皆是依靠它实现了深空之旅。

而在嫦娥四号上,中国将首次实验自己的“核电池”技术。尽管它不是最主要的能量来源,但这个突破已经意义重大。

看点九:逆袭的备份!

嫦娥四号原本是嫦娥三号的备份版本,但毫无疑问,目前它的科学和工程目标都大大超出了前者。在嫦娥四号动力下降过程中,它需要鹊桥号配合完成全部动作,这就要求对星上传感器和核心降落辅助设备进行全新升级。

月面微型生态圈,带有马铃薯、蚕、拟南芥和生命支撑系统(图源:重庆大学)

基于过往经验,嫦娥四号对月球车进行了一定改进,以期延长使用寿命,扩大科研成果。太阳能帆板系统也升级为高效三结砷化镓材料,能量来源更强劲。对嫦娥三号已有的测月雷达等设备进行升级。

此外,在科学仪器上,为充分利用月球背后的“干净”天文观测条件,它新增了探测中子及辐射剂量、低频射电和中性原子等一系列设备。除了科研,它还携带了一个以科普为主要目标的月面微型生态圈,里面有几种生物,也是人类首次进行月面生物实验。

看点十:国际合作大突破

嫦娥探月工程作为中国最具标志性大型科学研究项目之一,在扩展中国航天国际影响力、甚至直接促进国际合作方面的意义对我国而言是无可取代的,而嫦娥四号任务(本质上鹊桥号中继卫星也属于嫦娥四号任务的一部分)更是为中国航天迈出了突破性的一步。

嫦娥四号任务的火箭整流罩上有众多国际机构,可以看出这是个高度国际化的任务(图源:中国航天科技集团)

在科学方面,低射频电探测仪是与荷兰合作,月表中子与辐射剂量探测仪是与德国合作,中性原子探测仪是和瑞典合作,月球小型光学成像探测仪是与沙特合作。

在任务成功后,嫦娥四号收集来的一手科研数据将会对外全部公开,欢迎全世界科学家共同研究。一言以蔽之:嫦娥工程是近些年中国航天在国际上最大的一张名片,造成广泛影响的同时,也在行业内外得到了很多关注,是我国航天对外开放吸引合作的最佳平台。

因而,眼前的嫦娥四号,不仅是中国的,更是全世界的。它的科学和工程意义,对整个人类而言都是重大突破。

部分文字已修改

近期热门文章Top10

↓ 点击标题即可查看 ↓

5. 你现在还不知道的地铁上广告的原理,居然和两百年前的发明有关系

6. “我对普通的人类没有兴趣,你们只要能求出超排列的准确公式,就尽管来找我吧!以上”

7. 到底几点睡觉才算是熬夜?

8. 一幅图读懂量子力学(下)

10. 癌细胞既然可以无限增殖,岂不是可以用来做口粮?| No.129