读桩不一定有真相的消暑谋杀案

侦探小说总得有一个得解的结局吗?在秩序的渴望和理性的主宰逐渐消解后,侦探小说也开始关注命运,关注必然之外的偶然,可知与不可知交织在一起,秩序与混乱进行着较量,稳定不再是唯一结局。或许,我们该扔掉侦探小说里理性的完美性;但或许,我们又不妨带着一重自我警惕的审视,从中获得一些理性的慰藉和游戏的乐趣。这取决于你的选择。

点击以上封面图

一键下单「夏日阅读:烧脑的推理」

阅读侦探小说适合在大雪纷飞的冬季围炉夜读,也适合在炎热难眠的夏夜用以遣暑。夏日读侦探小说,就像少年时在夜晚已经熄灯却还毫无睡意的宿舍里,小伙伴们轮流讲悬疑的故事,黑暗的空气里只有讲故事的人的声音和偶尔蚊子飞过的嗡嗡声,每个人屏气凝神又兴味盎然,只觉时光飞逝,不知不觉驱散了夏日的漫长。每个故事都带来一些失序和刺激,有时甚至紧张和毛骨悚然,但讲述者和听故事的人之间坚守着一种默契——这些因谜团而生的恐惧最终会云开雾散,等到真相大白时,那惊喜必会平添一番重获安稳的愉悦。

此外还有一层隐形的默契:我们总是不自觉地把自己带入侦探的角色,而不会是死者或嫌疑者的角色,去随故事思考,这让我们总是与英明的侦探一起,在故事的最终获得英雄式的胜利感;就算侦探其实被塑造得比我们聪明智慧也不要紧,因为我们与侦探“同在”。

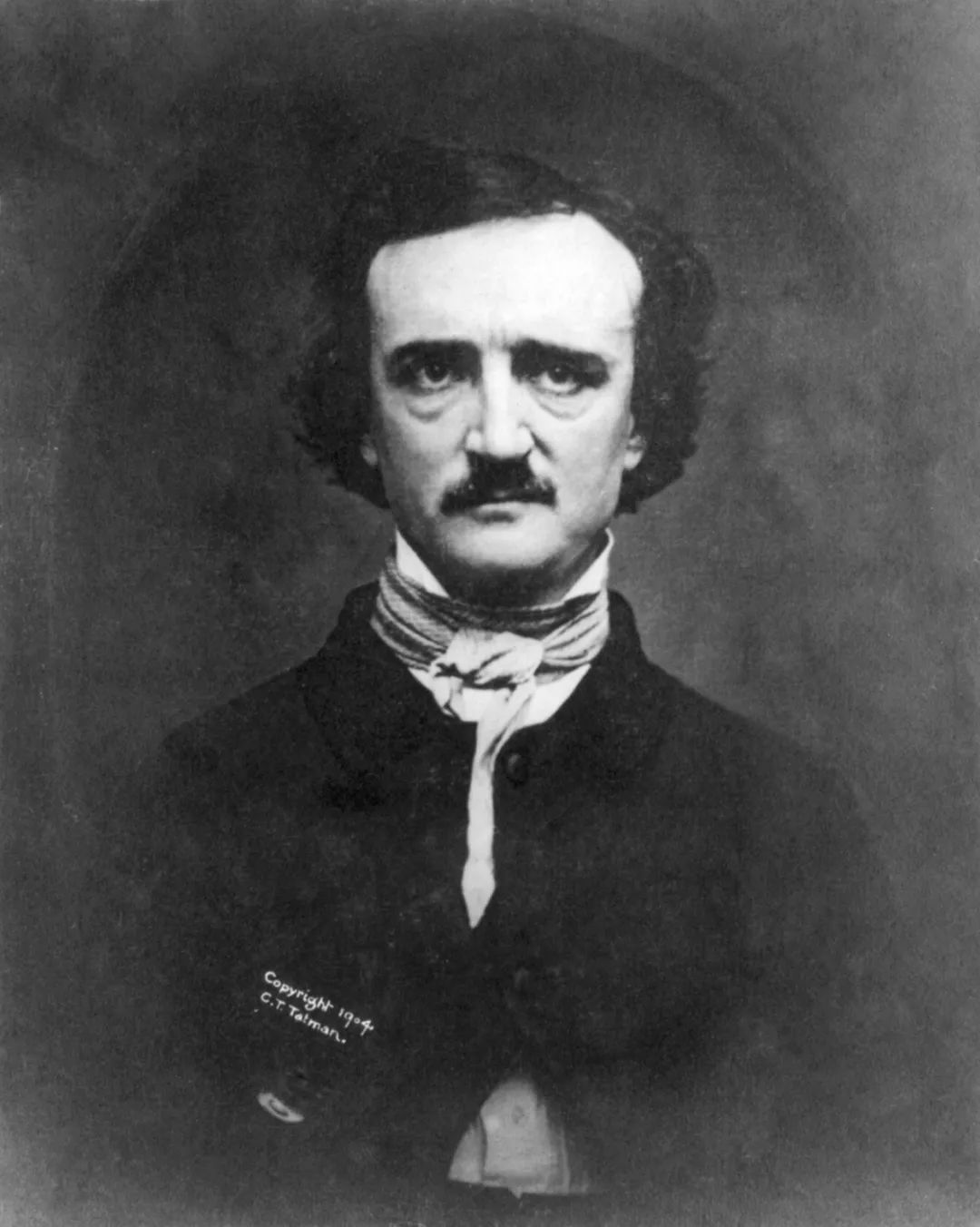

侦探小说是有关谋杀和悬疑的艺术。作为一种小说类型,它正式诞生于1841年。这一年,美国诗人兼作家爱德加·爱伦·坡在《葛雷姆杂志》上发表了《莫格街谋杀案》。小说里出现了推理史上的第一位名侦探:奥古斯都·杜宾。奥古斯都·杜宾有思辨推理的头脑,通过归纳和演绎推理破案,能够破译密码,也能够通过逻辑定位关键信息(比如一封信)的地理位置。1841年,那正是一个工业革命大发展,科学和理性思维逐渐占据统治地位的时代。当时,英国的苏格兰场刑事侦缉部尚未成立,美国仅有几个大城市有警察机构,侦探作为一种民间私人力量的象征,成为伸张正义的个人英雄。

爱伦·坡(图:摄图网)

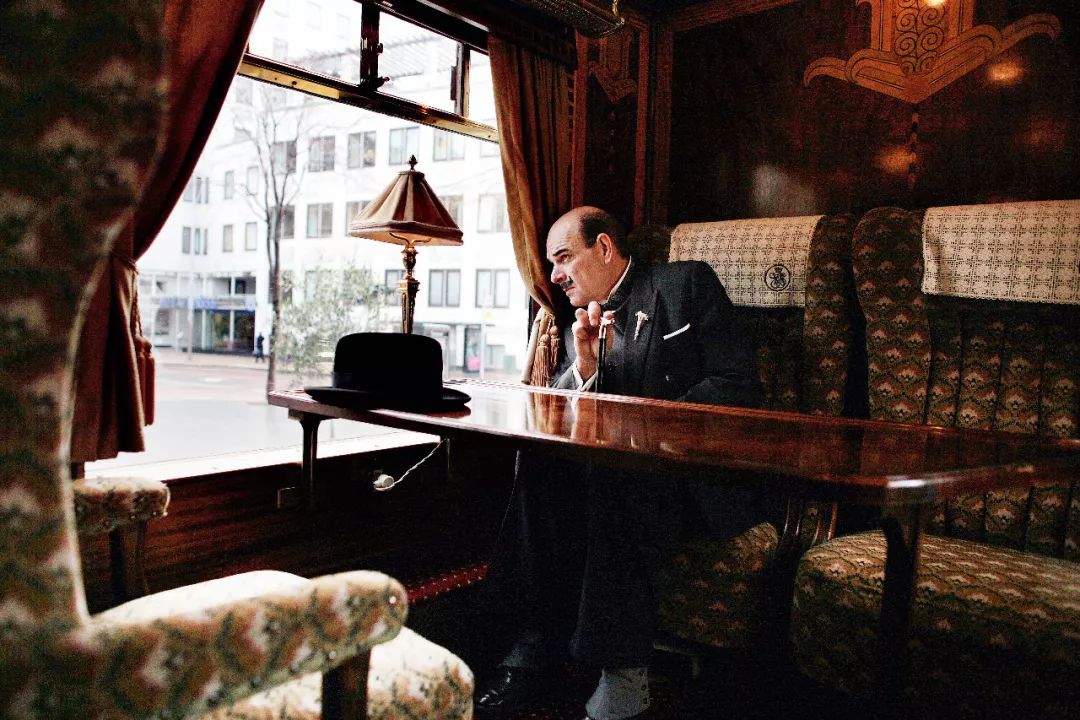

到了二十世纪初,乡村或都市中产阶级井然有序的生活之下暗流涌动的欲望和为了维持表面的稳定地位而进行的预谋成了侦探小说里令人着迷的话题。自英国推理小说家阿加莎·克里斯蒂1920年发表处女作《斯泰尔斯庄园奇案》,我们的阅读史进入了一个以英式推理小说为代表的“黄金时代”。在那个时代,侦探小说是纯粹而复杂的谜团,书中的世界始终是一个稳定平衡的乡村世界。和一般犯罪的血腥暴力与阶级性不同,侦探故事通常发生在舒适生活里,一场隐秘的谋杀打破了沉闷的既定秩序,带给人冒险的刺激。执着追求真相的侦探最终通过复杂精妙的头脑所进行的推理,让凶手得以惩治,让秩序得以恢复。

侦探小说家的竞争永远是在相同的结构和约束条件下展开的:无论是把故事设置在密室里,还是让它发生在更广阔的社会世情描写中,无论主角是老派绅士的主人公,还是铁血硬汉,还是掌握了新科技的新派人士,故事的模式总是相似的——它发生在“时间之后”,主人公抵达一个业已完全发生且留下所有可以复原过去那个事件原貌要素的现场,侦探所要做的事就是核对时间,寻找环境里的蛛丝马迹,基于对人性的理解和一些心理学天赋分析人物关系和动机,凶手始终存在于确定的范围或数量明确的当事人中。推理小说里,侦探永远是死者的代言人,将不再发声的语言从亡者口里挖掘出,有时为守护死者的名誉而惩罚生者,有时为安慰生者而让死者死得其所。

几乎所有的古典侦探小说都遵循同一种几何结构:有人被谋杀,谋杀里暗藏着一个谜。在显而易见的杀人动机之外(比如遗产、婚外情、复仇、保险),还隐藏着被掩盖和被伪装的隐秘的人物关系和杀人动机。就像罗生门一样,每一位证人对谋杀案的叙述都是不完全的,或者是出于欺骗和隐瞒以自保或保护他人的目的,或者是不完全知情。智慧的侦探将通过各种蛛丝马迹和对人性的超凡理解,重构犯罪过程。他们通常是全知的,不存在任何思维盲点——读者默契地认可侦探的全知能力,以至于侦探是如何得出全景式图景的、推理过程是否真的完全严谨可靠,都变得不重要。

2010年11月18日,一名演员装扮成阿加莎系列侦探小说中的主角赫尔克里·波洛的形象,坐在以东方列车为原型打造的火车车厢内( 图:视觉中国)

读者也通常宽容地允许侦探能够从故事创造者那里获得更多不对等的信息,这样,当真相揭露时,作为交换,读者获得了出人意料的惊讶,这是约定俗称的游戏规则。有完美几何结构和数学技巧的古典侦探小说,就如钻石般在每个小平面上都打磨得很纯净。一些“胆大包天”的侦探小说杰作,甚会至让凶手作为叙事者来讲述整个故事(比如阿加莎的《罗杰疑案》),听者却完全浑然不觉,将叙事者完全排除在犯罪的可能性之外。秘诀就在叙述技巧:双重含义的另一面被隐藏得不露一丝痕迹,只有在真相大白时,所有的讲述才重新呈现出另一重含义,原来所有谜底都遁形在迷惑人的叙述中。

这个游戏已有一百多年的历史。到了半个世纪前的日本,这个稳定的古典世界带着对现实世界人物命运更深切的关注,从乡村世界扩展到利益关系更加复杂、世相百态更加丰富、版图面积更辽阔的乡村与都市,代表人物有松本清张、岛田庄司,以及今天的东野圭吾、伊坂幸太郎。悖论的是,这些谋杀案一个接一个发生的侦探小说里,却像童话国度一样没有现实的伤害:经济高速发展,社会急速变迁,失业、罢工、萧条、阶级分化、犯罪率上升等一切社会与历史现象都在侦探小说中找不到痕迹。往往是在现实比小说更精彩、更戏剧性的时代,人们更热爱侦探小说——或许人们从中寻求的不是失序的冒险,而是秩序总能得到恢复的安全慰藉。

就在古典侦探小说的登峰造极者阿加莎·克里斯蒂让她创造的侦探波洛与世人告别的时候,瑞士作家、剧作家迪伦·马特在1958年发表了犯罪小说《诺言》。和稳定古典结构里的推理小说不同,迪伦·马特的小说看到现实世界普遍存在的犯罪现象,试图通过犯罪问题的探讨来揭示犯罪的生理、心理原因和社会根源。有时,法律是无效的、难以被信任的,秩序并非总能得预期的恢复。《诺言》的副标题为“侦探小说的安魂曲”。它有传统侦探小说的许多相同点,凶杀、追捕、审讯、破案等等,凡是侦探故事必需有的,它都具备。

故事一开始,作者满足了读者对于伸张正义的要求,让一个嫌疑犯认罪伏法,“世界重新有了秩序”,“大侦探”一开始也都具备不讲情面、顽强不屈的性格。直到故事深入发展,它才开始与一般的侦探小说分道扬镳。故事的主角马泰依中尉断定这是一桩冤案,答应孩子的母亲为她找到真正凶手。他单枪匹马进行侦察,搜集证据,最后破案不成,被人视为疯子。最后虽然证明马泰依是对的,但他已经身败名裂,精神失常。在这里,侦探不再是理所当然的英雄,也不再是运筹帷幄的全知者,真正坚持正义的人反被看成怪癖。这就打破了过去侦探小说里读者和观者始终与侦探“同在”的关系,“真相”也变得不再那么必然可知。

图:视觉中国

在他的另一部小说《抛锚》里,男主人公抛锚在一个山村旁,不由自主地陷入了由几个退休法官、检察官、辩护律师和刽子手组成的模拟审判游戏中。老检察官诱导说,这个世界上没有人是清白的。主人公本来抱着一种游戏的心态来看待这个模拟审判,然而,随着检察官越分析引诱,主人公禁不住地招认了自己通过勾引前任上司的妻子来对这位压制自己的人进行精心报复的事,故事就此成为一个主人公自杀的悲剧。我们发现,在这个故事里,侦探消失了,老检察官取代了侦探成为“全知者”或者诱导者。而我们也不再与侦探“同在”,而不自觉地将自己带入男主人公的角色,与他共情,接受着对自我的审判。

在迪伦·马特之后的侦探题材小说或影视作品里,我们可能再次让自己与侦探“同在”,却不再是全知全能的,而可能是充满困惑的,处处感到无力的(比如《真探》);我们也可能时而站在受害者及其家属的立场上指责警察和侦探,时而站在警察和侦探一边指责受害者和TA的代言人,每个人都可能居于加害者与受害者两个角色之间,界限模糊了(比如《三块广告牌》)。而最终,逮到真凶不一定是确定的结局,因为侦探自己也并不必然知晓真相;情绪、命运、偶然性和不可知这样的元素都进入了侦探小说里。

迪伦·马特笔下有一位角色,道出了对侦探小说家的另一种见解:“所有的侦探小说都是骗人的。编造这些美丽故事纯粹是道德上的需要。......在小说中,偶然性完全不起作用——这个无法估量的东西作用实在巨大”。侦探小说的世界秩序井然、十全十美,但这样的世界也许只是个骗局。人类理性所照亮的只是世界的一个极微小的片面,在其边缘的昏暗区域里潜藏着人世间的荒诞,而那个在侦探小说里创造出的正确无误的理性形象,也许只是作家和我们自己的自负。或许,我们该扔掉这种完美性。但或许,我们又不妨带着一重自我警惕的审视,从中获得一些理性的慰藉和游戏的乐趣。这取决于你的自由选择。

《三块广告牌》剧照

这一期夏日阅读的封面,作家止庵口述了一篇他对东西方侦探推理小说的阅读体验,其中着重谈到了日式推理小说中的独特人生况味和纤细微弱的审美。作家杨照则从“推理是从理性来理解人”这个角度谈了对推理小说这个类型文学的理解。特约撰稿人孙欣写了《平凡生活的危机》,以乔治·西默农的小说为线索,来讲侦探小说里蕴藏的丰富世情画卷——侦探小说也可以作为旅游画卷、地方志和人类学笔记来阅读。

除了贝小戎写的柯南道尔、卡生写的爱伦坡、宋诗婷写的尤·奈斯博,张星云写的硬汉侦探等经典,我们的记者刘周岩介绍了意大利作家翁贝托·埃柯的《玫瑰的名字》,艾江涛介绍了土耳其作家帕慕克的《我的名字叫红》,都是从侦探小说的视角来阅读经典文学作品的有趣尝试。此外,傅婷婷写的科幻悬疑,陈赛写的侦探童年,孙欣的另一篇约稿中国古代犯罪小说,都提供了让我们在炎炎夏日从各种路径走进侦探小说世界的蹊径。

如果你还意犹未尽——在本期封面故事中,我们请来封面大使马伯庸来叙述他阅读侦探小说的体验。

▲点击上图,听一听马伯庸谈侦探小说。

马伯庸的讲述是否启发了你?我们很想听到你的声音。

关于本期封面故事,有任何想说的话,请积极留言。

精选留言将有机会刊发在下期杂志的读者留言区↓↓↓

本期

更多精彩

| 封面故事 |

夏日阅读:烧脑的推理 | 侦探并不必然知晓真相(蒲实)

止庵:我读推理小说(止庵)

平凡生活的危机(孙欣)

福尔摩斯为何热衷于探案?(薛巍)

阿加莎·克里斯蒂的成人童话(王珊)

侦探的童年(陈赛)

中国古代犯罪小说:拍案与惊奇(孙欣)

御手洗洁的异想重合(黑麦)

《玫瑰的名字》:中世纪哲学迷宫(刘周岩)

致命的风格,隐喻的谋杀(艾江涛)

爱伦·坡的暗黑之梦(卡生)

杨照:推理是去理解“人”(杨照)

汤姆·克兰西与核时代侦探小说(刘怡)

一桩最消暑的谋杀案(宋诗婷)

纽约的城市“巫术”(薛芃)

无法告别的《漫长的告别》(驳静)

不用拳头的硬汉名探(张星云)

黑暗世界的边缘(傅婷婷)

要如何才能相信一个人?(孙若茜)

山庄里的华丽谜题(张月寒)

如无光黑暗之处(杨菲菲)

钢铁丛林中的都市童话(马玉洁)

| 社会 |

调查:在艾滋与恐惧的边缘(黄子懿)

调查:人行道、菜市场和城市里的人(刘畅)

新消费:买二手,消费升级还是降级(杨璐)

| 经济 |

市场分析:新能源汽车会产能过剩吗?(谢九)

| 文化 |

音乐:毛不易的易与不易(薛芃)

设计:伊斯坦布尔郊外的当代清真寺(钟和晏)

时尚:弗里达·卡罗的衣橱(杨聃)

书评:日本式军国主义(维舟)

| 专栏 |

邢海洋:金融风险高在哪儿?

张斌:定时炸弹还是响了

宋晓军:“最后的武士”又回来了?

袁越:血知道

朱德庸:大家都有病

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

点击以下封面图

一键下单「夏日阅读:烧脑的推理」

▼ 点击阅读原文,进入周刊书店,购买更多好书。