走进中科院医学部新晋院士:樊嘉、黄荷凤、季维智、陈晔光、卞修武

点击上方“转化医学网”订阅我们!

干货 | 靠谱 | 实用

导读:

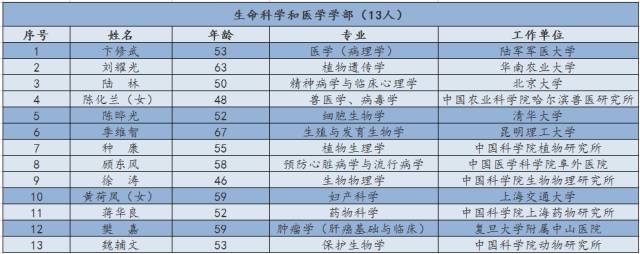

根据《中国科学院院士章程》和《中国科学院院士增选工作实施细则》的规定,2017年中国科学院选举产生了61名中国科学院院士和16名中国科学院外籍院士。而在这其中,生命科学和医学学部新增院士共计13人,这些新晋的院士,您都了解多少呢?

每一个中科院院士都可以称得上是中国智慧的“国宝”。而在人类生命发展的进程中,生命科学和医学学部是保障人类健康和生命延续的重要科技力量。此次,生命科学和医学学部新增院士共计13人。

在本次新增的生命科学和医学学部院士中,和医学领域密切相关的包括陆军军医大学的医学(病理学)卞修武院士,来自清华大学的细胞生物学陈晔光院士,来自昆明理工大学的生殖与发育生物学季维智院士,来自上海交通大学妇产科学的黄荷凤院士,以及来自复旦大学肿瘤学(肝癌基础与临床)的樊嘉院士,下面就让我们一起看看这些院士的成就。

卞修武院士

卞修武院士

陆军军医大学第一附属医院病理科教授、主任、博士生导师,全军临床病理学研究所所长

卞修武教授是陆军军医大学第一附属医院病理科教授、主任、博士生导师,全军临床病理学研究所所长,是土生土长的陆军军医大学人,长期从事被称为肿瘤诊断“金标准”的临床医学病理诊断和研究工作,是我国临床病理诊断的权威专家,将我国肿瘤血管病理学和肿瘤分子病理诊断水平提升至国际前列,被美国临床病理学会和全美华人病理学会授予“杰出病理学家奖”。

他以第一完成人获国家科技进步一等奖、中华医学会科技奖一等奖和中国抗癌协会科技一等奖各1项、重庆市自然科学一等奖2项并获“何梁何利基金科学与技术进步奖”、中国科协“求是杰出青年奖”、军队院校“育才奖”金奖和全国创新争先奖状,被推选为国际病理学会(IAP)中国区分会主席、中国医师协会病理科医师分会副会长、中国抗癌协会转移专委会候任主任委员。

揭示“肿瘤微血管构筑表型”,创立肿瘤血管病理学及其诊断体系

肿瘤生长和转移依赖于新生血管,但百余年来,对肿瘤血管生成的始动环节、启动细胞和血管病理生物学特征缺乏深入认识,其在病理诊断及指导临床个体化治疗中的意义不清。卞修武教授从1987年开始,25年磨一剑,成功揭示微血管构筑特征,率先提出“肿瘤微血管构筑表型”,并阐明其发生机制。

该研究成果也揭示了既往抗血管生成药物疗效不佳的原因,提出基于“肿瘤微血管构筑表型”促血管正常化的抗肿瘤治疗新思路,建立了药物研究新模型,研发出抗癌新化合物诺帝(Nordy),获得国家发明专利并完成新药临床前研究,为肿瘤抗血管生成个体化治疗奠定了重要基础。

发现肿瘤干细胞在肿瘤侵袭和转移中的关键作用和机制,开拓肿瘤免疫微环境研究新领域

肿瘤生长和转移不仅依赖于新生血管,而且依赖于微环境,肿瘤侵袭和转移中“种子”与“土壤”之间内在作用机理也是亟待回答的重大科学问题。卞修武教授主持完成肿瘤干细胞领域我国首个973、863等重大项目研究,进一步提出证据表明肿瘤干细胞是肿瘤发生、侵袭、转移和复发的“种子”细胞,并阐明其内在机制,率先揭示了肿瘤“种子”与免疫微环境“土壤”之间的相互作用,为清除循环肿瘤干细胞、监测微环境免疫状态,从而指导个体化免疫治疗提供了新思路和新策略。

牵头制定肿瘤病理诊断规范和行业标准,推动我国病理学进步和发展

卞修武教授牵头制定《肿瘤病理规范化诊断标准》等12项行业规范和标准,推动我国病理诊断走向规范化、标准化和精准化。他发起成立全国脑神经病理学组,每年承担大量来自国内外的疑难神经病理会诊工作。他带领学科建成国家临床重点专科、国家新药创制肿瘤干细胞技术平台和国家重点领域“肿瘤干细胞研究”创新团队,主编和副主编本科国家级规划教材《病理学》和专著各4部。

卞修武教授的系列原创性研究成果发表在Cell Stem Cell、Nat Immunol、PNAS、Hepatology、Cancer Res、J Pathol等国际知名期刊,累计达160余篇,被Nature、Cell等国际著名期刊引用4000余次,主编、副主编中英文专著、教材16部,获得授权专利14件。Neurosurgery主编赞誉“这是一项完美的研究,基于该研究的策略将使病人受益”。

卞修武教授还是国家杰出青年科学基金获得者,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,国家973计划项目首席科学家和重点研发计划项目负责人,“万人计划”科技领军人才,“新世纪百千万人才工程”国家级人选,军队高层次人才工程科技领军人才, 国家创新推进计划重点领域“肿瘤干细胞研究”创新团队负责人,培养的100余名研究生中23人成为学科学术带头人。

信息来源: 中国人民解放军第三军医大学(公众号)

陈晔光院士

陈晔光院士

现任中国细胞生物学学会理事长。主要从事细胞信号转导机制及其生理病理作用的研究。

陈晔光,1964年8月生,清华大学生命科学学院教授。1983年毕业于南昌大学(原江西大学)生物系,1986年获硕士学位,1990年获美国Fordham大学硕士学位,1996年获得美国Albert Einstein 医学院博士学位后在MemorialSloan-Kettering Cancer Center从事博士后研究,2000—2002年任美国加利福尼亚大学Riverside分校助理教授,2002年起为清华大学教授。现任中国细胞生物学学会理事长。主要从事细胞信号转导机制及其生理病理作用的研究。

陈晔光教授在TGF-β信号调控方面取得了一系列原创性成果,提出了TGF-β信号转导与受体在细胞不同膜区的空间分布有关,并受细胞内吞的调控;发现了TGF-β信号转导特异性的结构基础;发现细胞自噬抑制Wnt信号现象及其机制。

他的系列成果对深入了解胚胎发育、组织稳态、肿瘤发生发展等过程有重要借鉴作用。先后获何梁何利科技进步奖、中国青年科技奖、国家基金委杰出青年基金、教育部“长江学者”等奖励。

信息来源:南昌大学(公众号)

季维智院士

季维智院士

昆明理工大学特聘教授,灵长类转化医学研究院院长,现从事灵长类生殖发育生物学和干细胞的研究

季维智,男,1950年生,博士生导师,昆明理工大学特聘教授,灵长类转化医学研究院院长,现从事灵长类生殖发育生物学和干细胞的研究。“世界经济论坛全球未来理事会”理事、“国家干细胞研究指导协调委员会”专家、“国家重大科学研究计划生殖与发育”专家组成员(2006-2014)、“国家实验动物研究委员会”专家组成员和973项目首席科学家、云南省灵长类生物医学动物重点实验室理事长、生物医学动物模型国家地方联合工程研究中心主任。

季维智教授所领导的研究团队在猕猴干细胞和转基因灵长类动物方面获得国际一流的研究成果,使我国在非人灵长类靶向基因修饰的研究,居于世界领先水平。在Cell,Cell Stem Cell, PNAS, Stem Cells,JBC,Biology of Reproduction,Human Reproduction等杂志上发表论文150余篇。其中,2014年在Cell发表的基因编辑猴的论文被评价为人类疾病模型建立的里程碑性工作(Nature,2014)、入选2014年世界十大科技进展(MIT,2014)、2014年Cell最佳论文(Cell,2015)、2014年世界最成功的8大事件之一(Nature,2015),对推动疾病机理研究和治疗将产生深远影响。据Aitmetric统计,该论文是高水平论文中的前5%,在8602篇论文中排名第50。

2015、2016年先后获得中国细胞生物学会授予终身贡献奖;中国细胞生物学会干细胞分会创新成果奖;获云南省自然科学一等奖1项,2等奖3项。

信息来源:昆明理工大学工程建设行业校友会(公众号)

黄荷凤院士

黄荷凤院士

上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院院长、生殖中心主任、上海交通大学医学院胚胎源性疾病研究所所长,英国皇家妇产科学院荣誉院士。

上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院院长、生殖中心主任、上海交通大学医学院胚胎源性疾病研究所所长,英国皇家妇产科学院荣誉院士。中国中西医结合学会“生殖医学”专业委员会主任委员、中国妇幼保健协会“生育保健”专业委员会主任委员,中国妇幼保健协会副会长。国家重大研究计划首席科学家、“十二五”国家科技支撑计划项目牵头人、863项目负责人、国家自然科学基金重大国际合作项目负责人,国家重点研发计划重点专项负责人。教育部长江学者和创新团队发展计划-生殖安全转化医学研究负责人,生殖遗传教育部重点实验室主任。担任Endocrinology和Fertil Steril等7家SCI杂志编委,在Nat Med和PNAS等SCI杂志发表论文120余篇。以第一完成人获国家科技进步二等奖。

黄荷凤院士多年来从事生殖医学和遗传病防控临床和基础研究,围绕不孕症、遗传病和辅助生殖技术(ART)中的关键科学技术问题,将基础研究和临床问题紧密结合,并将研究成果转化临床提高试管婴儿安全性,取得了一系列具有国际影响力的创新性研究成果。

针对试管婴儿近远期健康问题,通过ART队列研究,发现子代存在代谢性疾病的卵子/精子起源性,提出“配子源性疾病”的理论假说,担任WHO健康生命轨迹计划的中国首席科学家。在不孕症发病机制研究和配子源性疾病研究方面:从表观遗传层面揭示雄激素受体剪接变异体导致多囊卵巢综合征高雄激素血症的新机制;对精源性、卵源性疾病的代间及跨代遗传机制进行了开创性研究;从离子通道角度研究胚胎植入新机制;相关成果分别发表在PNAS、Diabetes、Nature Medicine等。

在医疗方面,通过创建生殖新技术和优化助孕治疗流程,有效提高了ART的临床安全性。主编了中国第一部ART临床诊疗指南,为中国ART规范化和标准化作出了重要贡献。作为863项目负责人,主创了中国第一个从家系收集—突变基因筛查—孕前胚胎基因诊断—宫内胎儿遗传学诊断—子代随访及健康管理的遗传病防控临床平台,从源头控制遗传性出生缺陷,避免了超过2000个遗传病儿出生;成果以第一和第二完成人获两项国家科技进步二等奖、两项浙江省科技进步一等奖,为中国不孕症诊治和遗传病防控作出了杰出的贡献。

作为有国际影响力的临床科学家,目前担任Endocrinology、Fertility & Sterility等6家SCI杂志编委。

作为临床医师,医术高明,医德高尚,培养了多名优秀的临床医师;作为临床科学家,潜心科研、治学严谨,使中国生殖医学研究跻身世界一流水平。

信息来源:上海交通大学(公众号) 国妇婴掌上医院微信公众号

樊嘉院士

樊嘉院士

复旦大学附属中山医院院长、复旦大学肝癌研究所常务副所长、复旦大学器官移植中心主任、上海市肝肿瘤临床医学中心(重中之重)主任、上海市肝病研究所所长。

主任医师、教授、博士生导师。复旦大学附属中山医院院长、复旦大学肝癌研究所常务副所长、复旦大学器官移植中心主任、上海市肝肿瘤临床医学中心(重中之重)主任、上海市肝病研究所所长。中华医学会肿瘤分会前任主任委员、中国医师协会外科医师分会肝脏外科医师委员会主任委员、中国抗癌协会肝癌专业委员会前任主任委员、中国抗癌协会常务理事、中华医学会常务理事。全国劳模,全国医药卫生系统创先争优活动先进个人,十佳全国优秀科技工作者,全国十大我最喜爱的健康卫士,何梁何利基金科学与技术进步奖(医学药学奖),谈家桢生命科学临床医学奖,全国优秀教师-宝钢优秀教育奖,健康促进卓越院长奖,中国医院协会优秀医院院长,上海市劳模,首届上海市十佳医生、上海市仁心医师奖,上海市科技精英,上海市首批领军人才,上海市优秀学科带头人,卫生部有突出贡献的中青年专家,享受国务院特殊津贴专家。

擅长并完成了9000余例肝肿瘤切除手术以及肝移植1800余例,涵盖诸多高难度手术,其中包括世界首例“废弃肝脏”成人-儿童部分肝移植、亚洲首例成人肝心联合移植、亚洲首例机器人辅助活体供肝移植手术、中国首例经典劈裂式肝移植术等,治愈了大量肝癌和终末期肝病病人。曾获得4项国家科技进步一、二等奖,以及教育部自然科学奖一等奖、10余项省、部级科技一、二等奖。发表论文500余篇,其中SCI论文290余篇。

樊嘉院士在座谈会发言中表示:

凡事过去,皆为序曲。无论过去取得了多少成绩,从今天开始,必须重新出发。要学习老一辈院士们和科学家们的敬业精神,砥砺前行。在此,对我自己做了全新定位:

首先,医德为本、修身为上。

我是一名临床外科医生,也是医院的管理者,必须坚持医德为本不动摇。头顶院士的光环和荣誉,不得有半丁点的骄傲和自满。谦虚谨慎、脚踏实地走稳每一步。务学、务实、务廉,廉洁自律,带头营造风清气正的氛围。

其次,病人为本、修术为上。

一切以病人为中心,除用已掌握的最新技术诊治关心好每一位病人外,更要大胆创新、潜心研究、推进转化,让有更多更好的创新成果应用于肝癌病人的诊治,提高生存率,降低死亡率。

第三,以勤为本、修业为上。

已然成为院士,仅是一个荣誉,更应严格要求自己,勤思考、勤学习、勤实践,非但自身不断努力,毫不懈怠,还要有更大的责任心培养更多更好的年青人才,共同攻克肝癌这一世界性难题,造福于广大肝癌病人。同时应有更高的格局,更宽的视野,为国家科学技术重大问题主动建言献策。

信息来源:复旦大学附属中山医院(公众号)

感谢每一位院士为人类进步做出的伟大贡献,感谢每一位为科技进步和社会发展做出贡献的人们!因为有你们,中国将更加强大!

END

活

动

推

荐

2017现代临床分子诊断研讨会

(中国 上海 2017年12月9日-10日)

点击下图查看详情

2017生物医药(上海)专场招聘会

(中国 上海 2017年12月9日)

点击下图查看详情