三四五线城市,正在消失的最后的流量红利

作者:朱昂

来源:点拾投资(ID:deepinsightapp)

IT桔子已获得转载授权

很多年前我们都在说移动互联网的流量红利已经消失了,却忽视了三四五线城市的互联网人口红利。

许多人总是把自己当做样本,看到我们一线城市的人都完成了从功能机到智能机的转化,互联网应用的使用习惯也逐步稳定,大量针对一线城市人群的新应用也难以获取用户流量。

然而这时候大量三四五线城市人群刚刚开始接触移动互联网,他们是最后的流量红利,从人群数量上看也是最大的一块。可是今天,这个最后的流量红利也在逐渐消失,移动互联网时代正式进入了一个新的阶段。

我们曾经深度研究过陌陌、微博、京东都一系列的公司,他们的股价和业绩在过去几年都有很好的表现。

虽然盈利模式并不完全相同,陌陌看的是视频直播,微博靠的是短视频和广告,京东靠的是自营和第三方电商。

但是从用户数的增长看,他们又有相同的特征,就是通过渠道的下沉,获取了新的用户。

从实体经济看,我们也发现大量三四线城市消费升级的案例。

2015 年三四线城市汽车销量占到了全国的 68%,三四线城市的消费电子有 72% 来自于大品牌,三四线城市海淘的增速超过了 100% 等等。

互联网角度也和实体经济特征一致,微博今天二三四线城市的用户占比超过了 80%,而几年前他们不到 50%。

过去几年出现的杀手级互联网应用都是以长尾人群用户为主打对象,包括今日头条,快手,抖音,以及上市公司中的微博,陌陌等等。

这些产品的最大特征就是帮助长尾用户「杀时间」,通过移动互联网来满足这些人的精神需求。

许多人忽视了三四线城市棚改货币化带来的影响。

棚改货币化本质上大幅提高了这些人群的财富比例,就像过去上海的一次性动迁一样,对于他们整体的消费力推动有至关重要影响。

由于收入的大规模提高,这些人的消费意愿也开始加速。这时候各大互联网应用开始进入三四线城市的渠道。从电商,视频娱乐,到资讯游戏等一应俱全。

这些人想知道一线城市的人消费什么,关注什么,生活状态怎么样。所以去年我们看到了「中国核心资产」出现暴涨。

无论是腾讯、阿里、京东,还是茅台,格力,伊利,或者是微博。他们本质上都是中国最大的「消费类资产」。被整个互联网渠道下层带来了新增用户。

最近有两家大互联网公司的业绩有些低于预期,背后似乎也显示了流量红利结束的端倪。

通过微博一季报我们发现,月活跃用户仅仅从去年四季度的 3.9 亿增加到了 4.1 亿,日活环比基本上没有太大增长。微博的净利润从 2016 年一季度的 1600 万美元,增长到了 2018 年一季度的 1.13 亿美元,几乎翻了十倍。

但是整个增速开始放缓,也说明新切入的流量红利逐渐看到了一个瓶颈。在此之前,京东的一季报也有一些低于预期。一季度的活跃用户数为 3.02 亿,环比去年四季度的 2.93 亿也没有太大的增长。GMV 只有 3300 亿,差不多是去年二季度 3350 亿的水平。

倒是京东的自建仓库达到了 515 个,比去年底的 486 个有比较大幅度提高。由于商业模式变得越来越重,导致京东在今年整体经营利润率会下滑。当然,这也仅仅是两家公司的业绩数据,或许还无法验证一个群体性的现象。

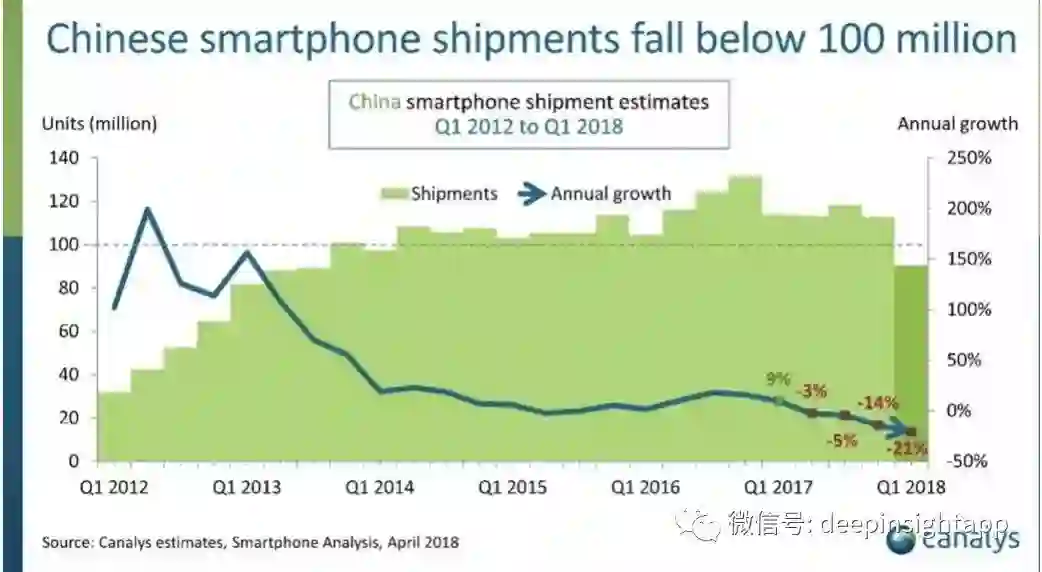

我们再从一季度智能手机的出货量数据看,出现了同比 21% 的下滑,跌破了 1 亿台至 9100 万台,创了 2013 年 4 季度以来的新低。从排名前十的手机供应商中看,有八家的出货量出现下滑,仅仅小米和华为保持了增长。

事实上从去年四季度开始,国内智能手机出货量就开始疲弱,去年四季度智能手机出货量只有 1.13 亿部,同比下滑了 14%。

智能手机出货量连续下滑,主要是两个原因:更新周期放缓以及用户逐渐饱和。今天智能手机的渗透率已经接近饱和。2017 年全年智能手机出货量同比下滑了 4%,2018 年会出现更大的同比下滑。移动互联网用户已经从增量市场转向了存量市场。

我们认为,今年国内移动互联网会出现一系列流量红利结束的迹象。流量红利的本质是抢夺新增用户,所以我们经常会看到存量的蛋糕和龙头企业收入没有下滑的情况下,出现了一个新的领军人物。

比如快手的出现,其实本质上没有伤害欢聚时代,陌陌,微博的视频直播用户数。比如今日头条刚出现的时候,其实对于当时现有的资讯内容平台没有带来过多伤害。甚至抖音的横空出世,也是如此。

移动互联网应用本质上也有消费品特征,一个是消费时间/金钱,另一个是消费商品。

在一个增量的时代,在人均 GDP 快速上涨的年代,新的变化很多,也催生了大量龙头企业。过去 20 年间中国所有消费品基本上依靠四种力量成长:市场基数增加,品类渗透,品类升级,市场份额扩大。

我们拿家电举例子。以前家里没有电视机,洗衣机,甚至电冰箱。随着收入的提高,大家都开始购置这些家电。这就是典型的增量经济。那时候基本上生产出来都能卖掉。

后来整个家电越来越标准化,国产家电的制造工业随着市场变大而提高。于是诞生了格力电器,青岛海尔,美的这些伟大的企业。

汽车也是一样。从最早的桑塔纳,到后来的日系,美系车,再回到国产的长安,长城,吉利等。存量的问题就在于变化太少。比如美国经济过去三十年就是品牌消费不断垄断。

可口可乐那么多年还是美国最牛的饮料公司,只是过去十年多了运动饮料,可乐的主流口味也就增加了低糖的 Diet Coke。餐饮也基本上麦当劳,KFC 这种可复制快餐垄断。中间有地方口味的汉堡连锁 Shack Shack, In and Out 这种,但整体变化不大。

从消费品的案例中看到,当流量红利结束后,整个市场格局的变化会越来越小。互联网本质也是满足人的基本需求,和消费品是一样的,只是消费的形式不同。

当整个中国移动互联网最后的流量红利开始结束后,就会出现存量市场的厮杀。过去我们看到大互联网公司都各自在其领域耕耘,虽然有竞争,但刺刀见红的厮杀并不常见。大家都希望先把增量的市场做了,新的流量红利是成本最低,也最容易变现的。

未来,我们可能逐步会看到存量市场的特征。各个巨头之间的竞争会越来越多,彼此进入对方的生态圈。而新的公司要在未来几年杀出来会更加困难。

The game starts where you end, and ends where you start.

END

★ 推 荐 阅 读 ★

▲ 滴滴,逃不掉责任

▲ 长租公寓现「4+1」格局,大牌房企加盟能否破局?

▲ IT桔子出品《2018年Q1中国互联网创业投资分析报告》