引言

世界各地专注于对等或接近对等军事竞争的空军,越来越意识到采用分布式任务指挥和控制 (C2) 架构的必要性。然而,要实现这一目标,需要克服文化和政治阻力。分布式C2将需要重新引入传统的任务指挥概念,将决策权力和许可逐步下放给战术层面上相对较低层的战斗领导人。尽管如此,大多数正在开发中的C2架构在一定程度上是去中心化的,以便使敌方更难发现、攻击和削弱关键的机载和地基指挥节点。目前空军强国正在探索分布式轨道卫星和无人机 (UAV) 的组合,以取代传统的处理、开发和传播 (PED) 平台和 C2 平台。

轨道域资产设施作为分布式 C2 和情报、监视、目标捕获和侦察 (ISTAR)架构一部分,其未来形态仍然不确定,因为天基传感器能力、通信带宽和通信鲁棒性的快速发展表明它的作用急剧增加,然而,未来对这些资产设施的使用也可能备受争议,甚至被否认。无人机具有长续航的潜力,而而不像在轨卫星那样具有可预测和潜在易受攻击的轨迹。第五代平台,如F-35和极低可观测无人机,作为下一代分布式C2和ISTAR架构的构建模块,不仅需要安全和难于探测的数据链和传感器,而且要求动态边缘处理能力以降低带宽,并自动识别发送相关数据给其他设施资产。因此,在可预见的未来,空军很可能仍然依赖集中式 C2(基于即将过时的宽体旧系统)。

未来空战环境

未来空战环境的特点是远程地空导弹(SAM)系统(Bronk, 2020a)、远程空对空导弹(VLRAAMs)和超低可观测战斗机和拦截机(Bronk, 2020b)的日益普遍发展。这种新一代威胁系统正在稳步提高传统空战的风险水平,传统作战严重依赖于 E-3 预警机等集中指挥和控制设施。远程 SAM 系统、VLRAAM 和 VLO 战斗机威胁将越来越多地迫使传统指挥和控制 (C2) 以及情报、监视、目标捕获和侦察 (ISTAR) 飞机在远离敌方领土的地方运行,以至于其机载传感器和通信中心能力将大大降低作战效用。与此同时,远程精确打击系统和进攻性网络工具的可用性继续增加了现代国家对彼此的集中式地面指挥和控制设施产生威胁效应,如联合空中作战中心(CAOCs)(Kaushal, Macy和Stickings, 2019年)。因此,21世纪初西方空军的两大核心力量面临着潜在的生存挑战。

自1980年代后期以来,西方空军严重依赖空中力量,为使联合部队的行动能够用较少的陆军与海军进行。这种模式在 1990 年代和 2000 年代的多次冲突中取得了惊人的成功,导致陆军和海军的部队设计都假设了空中支援和空中 C2 和 ISTAR 的可用性。因此,从空中提供按需 ISTAR 和火力支援的能力,是许多西方国家使用军事力量的必要先决条件。

联合作战对空中力量的依赖,已经创造了一个以联合空战中心(CAOC)为焦点的极度集中式的C2模式。

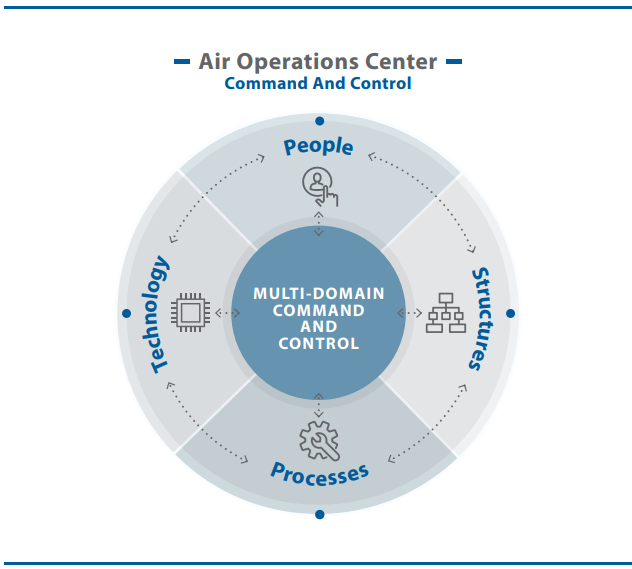

C2 和 CAOCs 的传统模式

在联合空战中心 CAOC 内,72 小时空中任务指令 (ATO) 是根据各种联合部队任务、ISTAR设施、多国特遣队许可流程和加油机等因素生成的。这一过程需要数百名专业人士、大型固定设施和出色的通信链路——这使得 CAOCs 在任何重大战争中都成为敌对国家重点关注和明显的目标。 CAOC 离作战区域越近,它就越容易受到敌对远程精确打击能力的攻击。然而,距离越远,对潜在易受攻击的隐蔽、视距、超视距和轨道通信链路的作战依赖就越大。

未来作战概念将以较小的规模、较分散的空战中心(AOCs)为特征,以避免联合部队对其C2的斩首式攻击。然而,依赖较分散的 AOCs 而不是大型 COACs 可能会造成任务重复,从而增加已经不堪重负的情报和指挥人员负荷。 C2 分配还可能增加对可靠通信链路的依赖,因为即使必要流程的高度自动化,每个 AOC 也只能执行全规模 COAC 的某些功能。因此,如果动能或非动能武器切断或严重影响这些联系,那么集中式COACs 或较小的分布式 AOCs 都可能失去战区内在战术上协调 ISTAR、打击和使能设施的能力。

此外,在几十年基本上没有竞争的空中行动中,高级指挥官对战术行动施加直接控制和监督的习惯已被允许出现。这是由于实时全动态视频传输技术成熟,使得 CAOC 指挥官能够感知战术态势。面对经常被视为任意和不得人心的冲突,政治层面对风险的容忍度显著降低,这也助长了这一趋势。这将更加阻碍将控制权委托给战术层面。这种现有的指挥形式进一步提高了集中化程度,降低了作战节奏,并为空中作战引入了一系列潜在的带宽瓶颈和电磁漏洞。许多国家的高级政治家和军事领导人可能会将同级冲突中涉及的更高地缘政治风险视为继续集中管理战术决策的理由。然而,这种方法在实践中几乎必失败,因为它需要缓慢的作战节奏,以及它需要超视距连接和带宽。为了适应未来国与国冲突,战术空中指挥官文化氛围必须改变以避免行动瘫痪,因为对 CAOC 结构及其支持通信链路的动能、电磁和网络攻击会切断了指挥官与前线设施的联系。

分布式 C2 的未来架构

许多空军很清楚,源自 E-3预警机和 E-8 J-STARS 等宽体客机的传统机载 C2 和 ISTAR 节点不再是未来冲突场景的最佳选择。这些资产设施的自卫能力非常有限,必须发射大量易于检测的电磁信号才能有效发挥作用,这使得它们容易被定位和跟踪。此类平台也是潜在伤亡的重要来源,因为它们携带大量训练有素的任务系统工作人员来执行处理、开发和传播 (PED) 的关键任务,以及空战管理功能。今天,宽体 ISTAR 和 C2 飞机必须远离敌方的地空导弹系统和远程空对空导弹系统,使得在与技术先进的竞争对手发生冲突的早期阶段,它们的主要传感器图像在很大程度上是无效的。

第五代 F-35 对此类 C2 和 ISTAR 使能器的依赖显著减少,因为它自身有能力为其飞行员提供多光谱广域态势感知。这种在敌对空域内有机地建立态势感知的能力,使得许多人计划将 F-35 作为下一代分布式 C2 和 ISTAR 网络的主要组成部分(Bronk,2020c)。然而,由于带宽、软件架构和排放控制限制,F-35 目前的形式无法把为飞行员创建的完整传感器图像传输到其他军事设施。此外,作为战术打击战斗机,与传统的 ISTAR 和 C2 节点相比,F-35 的续航能力有限,而且数量有限的 F-35 也已经致力于打击、SEAD/DEAD 和拦截任务。因此,诸如 F35 之类的平台只能为传统 C2 和 ISTAR 使能资产和网络日益过时提供部分解决方案。

正在开发的分布式机载 C2 和 ISTAR 架构需要对设备进行更改,以使空军能够部署更多的小型平台。除了 F-35 等支持网络的战斗资产设施外,一系列较小的载人 C2 和 ISTAR 平台仍可能成为携带小型任务系统人员的选项,以实现机载 PED 和空战管理。

然而,几个主要的空军强国已经在探索分布式轨道设施和无人机 (UAV) 的组合,这将取代 PED 和 C2到远程地面站的功能。

由于存在一系列竞争趋势,作为分布式 C2 和 ISTAR 架构一部分的轨道域的未来形态目前尚不清楚。一方面,飞速发展传感器功能、对空间/重量/电力有要求的设备、通信带宽和通信鲁棒性,MIMO-type数组和轨道设施发射成本下降,都将大幅增加轨道资产在未来分布式ISTAR和C2网络的角色。然而软杀伤反卫星能力的激增,能够进行交会的轨道设施,进攻性近距离作战和越来越有争议的电磁波谱,使得轨道资产和利用它们所需的上行/下行链路能力越来越有可能被拒绝,或至少在未来的任何战争中受到高度竞争。

提供按需的ISTAR和空中火力支援能力是一个必要的先决条件

与依赖人类飞行和任务系统工作人员的资产设施相比,无人机在空间站上提供了更长的续航时间,不像在轨卫星那样具有可预测和潜在易受攻击的轨迹。美国空军 RQ-4 全球鹰和中国神鹰等大型无人机已经展示了一次在非常大的高度飞行超过 24 小时的能力——对于任何分布式的机载 C2 或 ISTAR 节点来说,这是一个非常理想的属性。为了使它们在面对同行威胁时能够更好地坚持下去,具有极低可观测 (VLO) 形状和材料的高空长航时 (HALE) 型无人机提供了新的潜力。 VLO UAV 在分散系统内执行 C2 和 ISTAR 任务的适用性将取决于尖端数据链、传感器和 SATCOM 的发展,这些数据链、传感器和 SATCOM 可以在不将机身暴露给敌方无源传感器的情况下执行其任务功能。为了完成这些任务,出现了一些很有前途的技术,这些技术以不同程度的成熟度存在,但仍然很昂贵,并且部署这些技术的国家保持高机密性和安全敏感性。这意味着大规模部署将具有挑战性,尤其是在靠近敌方领土的无人平台上。

仅连接资产设施是不够的

与当前这一代客机衍生解决方案相比,尽管无人 VLO、HALE 机身可以部署并更接近敌方部队,但它们取代传统机载 C2 和 ISTAR 节点的能力取决于自动化数据共享和边缘处理技术。现代 ISTAR 资产设施,尤其是那些在 F-35 上配备多光谱传感器套件的设施,在构建周围战场的广域图像时会产生大量数据。在此过程中,他们将收集可能对其他广泛资产设施具有较高价值甚至关键价值的信息。然而,基于物理的带宽限制了卸载或共享所有收集的数据,即使在非竞争性电磁环境中也是如此(Watling,2020 年)。在国与国之间的冲突场景中,ISTAR和 C2平台将竞争有限频谱资源,并可能在排放控制条件下运行以减少其对检测和攻击的脆弱性,应用边缘处理技术来减少需要共享的数据量将至关重要。

任务工作人员(根据心智能力和工作量)可以对哪些信息可能值得或不值得传递给其他资产设施做出必要的主观和视情况而定的优先级和相关性判断。然而,至关重要的是,自动化系统目前无法做到这一点,除非在特定的、严格定义的情况下。

空战管理经常是被动反应,依赖判断的任务也是如此。如果没有合适的解决方案,用安装在 HALE 型无人机和作战资产设施上的数据链和分散网络节点架构,取代空中集中式 C2 和 ISTAR 节点是不可能的。

高度自动化、分布式去中心化的机载 C2 和数据共享网络的组件(例如美国联合全域指挥与控制 (JADC2) 计划所追求的组件),都在机身设计人员的能力范围内(美国会研究处,2021 年)。

然而,这一雄心超出了目前可行的人工智能和自主技术能力。对这样一个系统的要求是明确的,因为至少在 2030 年代中期之前,世界各地空军的大部分战斗仍将依赖先进的第四代战斗机和弹药。

如果没有来自整个战场空间的实时态势感知、目标和武器提示,这些武器系统将无法在高强度冲突中发挥它们所需的作用。然而,如果没有主观判断和优先级排序能力,使得自动化边缘处理真正取代空战管理和ISTAR PED任务中的工作人员,空军很可能仍然依赖于基于过时的宽体遗留系统的集中式机载架构。

作者介绍

Justin Bronk 是英国皇家国防安全联合军种研究所(RUSI)军事科学团队技术研究员。他还是 RUSI Defense Systems 在线期刊的编辑。他的专业领域包括现代作战空中环境、无人作战飞行器和新型武器技术。他为 RUSI 和各种外部出版物撰写了大量文章。