基于知识建构的社会性批注教学个案研究

| 全文共10475字,建议阅读时长10分钟 |

本文由《现代远程教育研究》授权发布

作者:陈向东、杜健芳

摘要

批注不仅是阅读训练的重要内容,还是提升阅读能力的重要途径和方法。语文课堂中的批注教学可以提升学习者的阅读能力,促进学习者的知识建构。当前批注教学实践的效果并不乐观,一方面社会性批注平台等新媒体技术还没有应用于批注教学实践,另一方面批注教学过程缺少必要的支架支持。因此,从知识建构视角开发社会性批注平台的批注支架,改进批注教学策略,是新媒体环境下批注教学深入发展的新视角。对上海市友爱实验学校一个初中二年级班级的个案研究表明,基于社会性批注平台eMargin提供的注释、联想、质疑、总结、评价等批注支架,社会性批注在充分表达意见、持续改进观点、承担集体责任、建构新知识等方面,有助于培养学生良好的阅读习惯,强化批注技能,提高阅读的自我效能。

关键词:知识建构;社会性批注;批注支架;批注教学;eMargin

一、引言

一直以来,对阅读文本进行批注是阅读训练的重要内容,批注也成为强化阅读能力的重要手段(Kamil et al.,2011)。目前许多版本的初中语文教材设有专门的批注单元(例如上海教育出版社七年级语文教材第二单元),讲授批注读书法,包括如何在书本留白处批注,或在关键段落句子处划线,或粘上书签,或折下书角留下自己阅读的痕迹等。

但是,目前的批注教学存在两方面的问题(陈向东,2013;倪燕等,2014):一是传统纸质批注的形式不利于批注内容的共享、交流与讨论,限制了新媒体环境下批注在阅读教学中的作用;二是,批注教学过于笼统,学生在学习过程中无所适从,缺少必要的学习支架。基于这些问题,本研究将社会性批注平台应用于批注教学,从知识建构的视角,探索如何在阅读教学过程中展示学生观点的真实性与多样性,促进知识建构的对话和观点的持续改进,扩展个人和群体知识,帮助学生成为积极的认知者。

二、相关文献研究

批注是一种传统的读书方法,早期被称为评点,其核心是运用简洁精练的语言对字词进行注释,对阅读内容进行赏析与评价,以及强化理解文本内容(刘羡华,1989)。传统语文教学一直关注批注在阅读与写作中的具体应用,包括批注训练材料的选择、批注的应用策略以及对批注内容的评价等。例如,潘建品(2010)针对写作教学效率低下的情况,将阅读批注与写作教学有效结合,把批注贯穿于写作素材的积累、课堂指导以及作文评价的整个环节。薛金梅(2013)根据学生在文言文学习过程中存在的问题,将批注方法应用于文言文的学习,提出相应的批注改进策略。李岩(2011)则针对传统批注存在的可操作性差的问题,以小学生为研究对象,通过多轮批注教学实践研究,进一步细化了批注教学的具体实施步骤。

与此同时,新媒体环境下社会性阅读的兴起使得批注有了新的形式。借助于社会性批注平台,批注的目的、对象、内容与方式发生了很大的变化(陈向东,2013)。与传统的批注方式相比,社会性批注强调读者对阅读内容的分享与交流。社会性批注平台为读者提供了阅读分享、交流与讨论的空间。读者在阅读空间中可以对文章的字词、短语、句子、段落甚至整体进行批注,然后分享批注,回复、评价和探讨他人的批注,以及创建与查找感兴趣的阅读小组,在交流的过程中挖掘阅读内容的深度与广度,从而对批注的内容持续改进,形成群体知识。社会性批注的内容不仅仅局限于阅读的原始文本,还包括其他读者发表的评论和读者之间互动的内容等。

许多研究者从不同角度探索了如何将社会性批注应用于学生的阅读过程。例如,Razon等(2012)对大学生和研究生使用社会性批注工具Hylighter(http://www.hylighter.com/)进行分析,发现学生在阅读理解和总结性评价测试方面有了明显的提高,并且针对本科学生的效果更为显著。而Chen等(2014)对台湾省桃源县一所小学五年级的学生进行了实验,实验组使用带有阅读批注功能的社交平台,对照组使用纸质阅读和面对面的讨论方法。研究发现,在文章的理解能力、推理能力以及使用阅读策略方面,实验组显著高于对照组,并且实验组学生表现出较高的阅读兴趣和满意度。柴阳丽(2016)针对社会性批注对大学生数字化深度阅读的影响开展了实证研究,认为随着阅读深度的增加,批注和互批对大学生阅读内容的理解、储存和回忆、思考和交流有较明显的增强作用。

AbuSeileek(2011)研究了超媒体环境下批注的作用以及批注位置对于阅读的影响。结果表明,利用批注阅读文章能够促进学生对文章的理解以及词汇的习得,批注放在被批注词的后面时,学生的表现最好。Chen等(2013)探索了不同的批注格式(文本嵌入式批注、词汇批注和弹出式批注)对外语学习的影响。结果显示,对于阅读理解而言,在所有的批注格式中,使用文本嵌入格式的学生表现最差,三种格式的批注对词汇的习得都有积极的作用,并且学生对批注的态度非常积极。

综上所述,目前的课堂实践存在诸如学生批注过多,缺少重点,缺乏对批注方法的意义理解,课堂实践缺乏理论依据,批注的教学效果亟待评价等问题,为此,需要从知识建构的理论视角,借助社会性批注平台的功能,搭建批注支架,设计相应的教学策略,为批注教学提供理论支持和实践指导。

三、知识建构视角的社会性批注

Scardamalia与Bereiter(2003)将知识建构定义为:观点的提出、持续性的改进以及集体知识的创建与丰富;不仅包括学生获得个人知识,还包括学生对知识的理解、创造和发展。知识建构的主要目的是促进群体知识的发展,个人知识的建构只是副产品。从知识建构的视角看,社会性批注首先是学习者观点的表达,而后通过社会性批注工具,实现观点的共享与改进,促进集体知识的建构,因此在教学实践中可以引导社会性批注成为一种知识建构的过程。

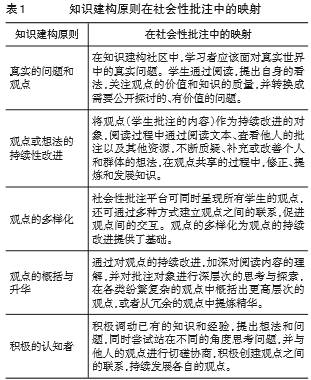

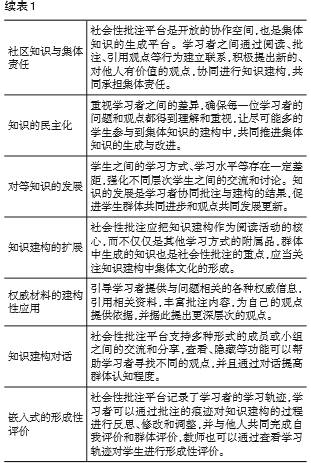

Scardamalia(2002)提出了知识建构的12条原则,这些原则的融合与应用,成为设计面向知识建构教学的基本准则。基于社会性批注平台的批注教学,同样可以把这些原则作为理论基础以及实践改进的方向。表1为知识建构的12条原则及其在社会性批注中的映射,这些原则同时也可以成为批注教学活动的设计依据和评价标准。

由于社会性批注本身的特点,实际的批注教学无法与这些原则完全一一对应,但是在教学过程中可以有意识地围绕这些原则引导学生进行批注。从课堂实践的角度,基于社会性批注平台进行批注教学,其知识建构的特点主要体现在以下四个方面:

第一, 充分表达意见。社会性批注工具或平台为学习者搭建了协作阅读的环境。学习者之间认知水平和学习特征的差异,必然会对相同的阅读内容产生不同的观点或不同程度的理解。在协作阅读过程中,学习者利用社会性批注工具进行批注,每个学习者的观点和问题为群体所分享,逐渐形成共同的议题或观点。

第二, 持续改进观点。基于社会性批注工具的阅读活动,学习者可以通过批注工具的分享功能,查看、评论和回复他人的批注。批注的共享可促进学习者不断提出新的观点、审视不同的观点、整合建立新的观点,促进观点间的交互和持续性的改进。

第三, 承担集体责任。批注活动是一个协同参与、共担责任的过程。成员需共同承担集体知识形成与发展的任务。利用社会性批注平台,通过阅读、批注、引用等行为,辨析各种观点,回应别人的问题,或者在交流过程中主动承担协调者的任务,以及进行自我评价和群体评价,这些都是集体责任的体现。

第四, 建构新的知识。批注是学习者将自己的思想、观点以及观念等显性与隐性知识表达出来的过程。对阅读内容共同批注、质疑或评价,有利于学习者对观点进行积极建构,促进共同知识的检验、吸收、融合与创新。总之,社会性批注可以实现阅读资源的共享与交流,批注的过程就是群体知识建构的过程。在批注式阅读活动中,学习者以自身认知特点和知识水平为起点,通过协同阅读与交流,对知识进行理解、创造与发展,进而建构集体的共同知识。

四、案例研究:基于eMargin的初中语文批注教学

本案例的研究目的是从知识建构的视角,利用社会性批注平台以及批注支架,帮助学生养成良好的阅读习惯,鼓励学生在协同批注的过程中多角度、多层次理解文章,并在相互交流与探讨的过程中,提高学生的阅读能力。2015年秋季学期以及2016年寒假期间,研究者利用社会性批注平台eMargin(http://emargin.bcu.ac.uk/),与任课教师合作,对上海市友爱实验学校一个初二班级进行了基于eMargin的批注教学。该班级使用上海教育出版社七年级的语文教材。整个研究分成三个阶段:第一阶段为期二个月,内容包括了解该班级学生阅读以及批注能力现状,跟踪教师传统批注教学单元的实施情况,进行社会性批注平台应用的初步尝试;第二阶段是设计并实施完整的批注教学方案,利用批注方式辅助课内阅读教学,并对批注效果进行评价;第三阶段是指导学生在寒假期间进行课外批注阅读。

1.研究方案设计

为了解该班学生阅读习惯、批注技能、课堂表现等情况,在研究的第一阶段,研究者通过调查发现,该班级学生的语文阅读能力较弱,学生在课堂上也比较沉闷。虽然教师已经进行过批注单元的教学,但是学生并没有形成良好的阅读批注习惯,2/3的学生仍然没有掌握基本的批注技能,1/3以上的学生甚至根本不知道在哪里批注。学生在平时阅读过程中也极少对文章进行交流与讨论。教师对阅读的评价方式也比较单一,主要通过阅读理解题目的分数来了解学生的阅读能力。在学生对批注平台进行初步应用的过程中也发现,学生只会进行简单的注释、发表个人感想,批注类型单一,缺少互动。为此,研究者通过与任课教师不断交流,从知识建构角度共同分析了目前批注教学存在的问题,最终在阅读教学的理念、社会性批注的应用以及促进阅读的途径等方面达成一定共识,在此基础上共同设计了第二阶段的教学改进方案。该教学方案作为正常语文阅读教学的补充,只有在批注支架解释和课堂展示时占用少量课堂教学时间,实际的批注过程由学生在课后完成。第二阶段的课堂教学设计方案主要包括以下内容:

批注内容选择。根据学生的年龄阶段、认知结构与阅读喜好选择适合批注的阅读材料。采用两种选择方式:其一,教师向学生推荐几篇文章或几本书,由学生投票选择,得票最多的文章作为全班阅读批注的对象;其二,教师要求每名学生推荐一篇最近想看的文章或一本书,由教师筛选。最后,本案例采用三篇文章作为批注对象,分别是《二十年后》《变色龙》和《我的叔叔于勒》,每篇文章要求学生的批注交流时间为1~2周。

批注支架搭建。批注支架是指在学生阅读过程中提供的批注角度和思考的关键点。本案例的批注支架设计借鉴了国际上的阅读评价体系NAEP(NAEP,2016)、PISA(OECD,2013)、PIRLS(Mullisetal.,2016)以及国内《义务教育语文课程标准》(中华人民共和国教育部,2012)和《“新基础教育”语文教学改革指导纲要》(李政涛等,2012)对阅读能力的要求,将批注支架设计为以下6种:(1)注释式批注,指解释字词、说明含义、补充作者及写作背景等内容。(2)联想式批注,主要指文章内容之间的联想以及将文章内容与现实进行联系等。(3)质疑式批注,指阅读过程中对难于理解、不懂或者与自己观点不一致的地方提出质疑。(4)总结式批注,指对文章的段落、章节、整篇文章或整本书的总体概括,主要考查学生整合信息的能力。(5)评价式批注,一方面指对文章或书籍的写作方法、修辞手法、句子的表达方式、人物描写、动作描写等内容进行赏析,另一方面指对文章或书籍中的人或物进行评价。(6)其他,指批注过程中使用的策略不属于以上任何一种或不知道如何分类的批注。除此之外,研究者还要求学生批注的对象不仅限于提供的阅读文本,同伴的批注内容也可以成为批注的对象,采用与上相同的支架进行交流。

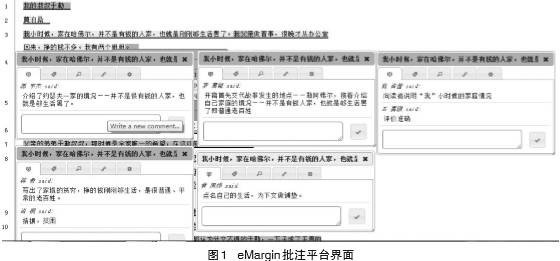

批注平台选择。选择eMargin作为社会性批注平台。eMargin平台的界面非常简单(见图1),一些批注功能使用图标的形式来表现,学生很容易掌握。该平台为学生提供了6种颜色书签,与研究中提供的批注支架能有效结合。每种颜色关联固定的支架。在阅读过程中,学生可依据个人喜好选择符合自己阅读习惯的批注方式。

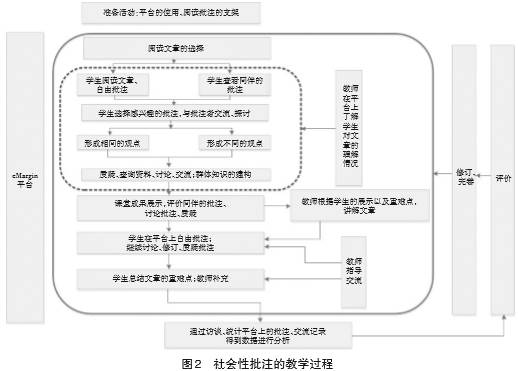

教学流程设计。结合知识建构的基本原则,通过第一阶段对学生与教师的调查以及初步的探索性应用,研究者设计了如图2所示的基于eMargin的阅读教学流程。整个教学环节包括课前的批注、课内的展示以及课后的批注与指导。在实际教学过程中,方案围绕上文所讨论的社会性批注在知识建构方面的主要特点(即充分表达意见、持续改进观点、承担集体责任以及建构新的知识),引导学生开展批注活动。在课前阅读过程中,借助批注支架,一方面鼓励学生在社会性批注平台上自由批注,另一方面要求学生查看同伴的批注,获得对相关内容的不同理解。在查看同伴批注的过程中,引导学生质疑或补充别人的批注,并在此过程中学会概括与提炼观点。在课堂展示环节,学生评价自己和同伴批注的质量,提出对文章内容的疑惑或对同学批注(观点)的质疑,教师在课堂上引导学生进一步思考,尝试对观点进行持续性改进。该环节与课堂阅读教学相整合,教师通过学生的自评、互评以及在平台上的批注对学生的阅读情况进行综合评估,把握学生的疑点,进行实际课文的教学。根据课堂展示的情况,教师要求学生利用课外时间继续在批注平台上进行交流,并根据学生讨论的情况给予进一步引导。最后,由学生总结文章的观点及重难点,由教师给予补充。对于教师而言,每一轮批注教学完成后,都要进行相应的反思,修订和完善教学环节,便于后期教学的开展。

2.研究方法设计

本研究采用在线内容分析、问卷调查以及访谈等方法,用于了解基于eMargin的批注教学对学生知识建构以及阅读技能的影响。

(1)内容分析框架的选择

通过对批注内容的分析,可以在一定程度上了解学生的阅读轨迹及其知识建构的状况。围绕批注的内容分析框架并不多,例如Yücel与Usluel(2016)从批注的创建、修改、查阅以及持续改进等四个维度对知识建构的过程进行分析。更多的框架则类似于Weinberger与Fischer(2006)设计的主要针对知识建构的框架。这一框架包括如下方面:知识的外显,阐释观点;启发,询问学习伙伴或引起伙伴的反应;快速建立共识,接受学习伙伴的贡献以推动任务;基于整合建立共识,接受、整合和应用学习伙伴的观点;基于冲突建立共识,争执、修改或替换学习伙伴的观点等。

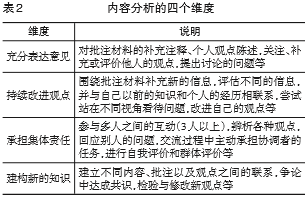

通过前期的探索性编码,笔者发现对于本案例而言,从知识建构角度,批注的内容很难采用传统的自上而下的互斥、完备的类目体系进行编码。为此,根据前文讨论的社会性批注在知识建构过程中的特点,笔者采用充分表达意见、持续改进观点、承担集体责任、建构新的知识四个大的类目(表2),把不同批注的内容归到上述不同类目中。由于知识建构的四个维度具有很强的相关性,同一个批注往往包含多重内容,因此在研究过程中并不规定类目互斥,允许一个批注归到两个不同的类目中。例如某个批注既充分表达了意见,又同时建构了新的知识。由于前期教师已经对学生的批注技能进行了培训,即要求任何一个批注都要“言之有物”,因此所有的贴子都可以归到四个类目中的一个。

(2)问卷与访谈设计

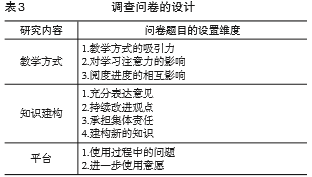

研究的第二阶段完成后,对学生进行问卷调查。调查问卷从教学方式、知识建构以及平台三个方面展开(表3)。与内容分析框架一样,知识建构方面的调查分成四个维度:充分表达意见、持续改进观点、承担集体责任以及建构新的知识,每个维度设置三个不同的指标,最后按均值进行统计。

为进一步分析批注教学存在的问题,案例实施后分别对教师和学生进行访谈。对教师的访谈主要是了解基于eMargin的课堂教学效果、存在的问题、对协同批注的态度、平台功能的建议等;对学生访谈的主要目的是深度了解批注支架对于学生阅读的作用以及在协同批注过程中存在的问题。

3.数据统计与分析

研究涉及的数据包括平台批注的内容、学生调查问卷以及对教师和学生的访谈数据。

(1)在线批注的内容分析

首先利用eMargin平台自带的检索与统计功能,对支架的使用情况进行初步统计。为说明方便,以其中一篇文章《我的叔叔于勒》为例,进行个案分析。整个班级学生共有24人,围绕这篇文章学生的批注共有542条。通过整理学生的批注支架发现,批注支架存在一定程度的误用:支架使用的错误,例如有些批注应该属于评价,却归到了注释;批注内容太多,同一批注涉及多种不同的支架,使得支架无法进行分类。为此,研究者对学生的原始支架分类进行了调整(表4):对于误用的支架进行修正,将其归到合适的支架中;如果一个批注可以归到不同的支架,则人为设置一个优先级,按“评价>总结>质疑>联想>注释”的顺序进行分配。例如,原先学生设定的批注内容是注释式批注,但其中也包括总结或评价的内容,则对其支架进行重新分类,按优先原则将其归为评价式批注。

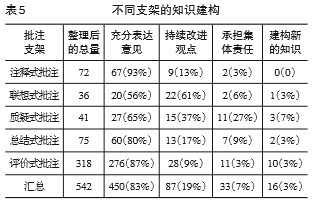

批注支架重新归类后,针对学生在eMargin平台上的批注及交流内容,利用表2的框架进行内容分析,以了解eMargin平台上知识建构的状况(表5)。

虽然教师在教学过程中围绕社会性批注在知识建构方面的特点进行引导,并且通过具体案例指导学生如何进行面向知识建构的批注,使得批注内容也能体现一定程度的知识建构。但是从整体上看,大多数的批注还只是围绕“充分表达意见”展开,“承担集体责任”以及“建构新的知识”所占比例仍然较少。

正如前文所述,有些批注内容可以归到知识建构的不同类目中,而且大多数重复归类的类目集中在充分表达意见与持续改进观点、承担集体责任与协同建构新知识这两对维度中,这在一定程度上也降低了知识建构的程度。

但是,不同类型的支架下知识建构的状况并不相同。注释式批注的内容主要集中在观点的表述,其他知识建构维度涉及较少。联想式批注由于需要学生探讨内容的前后关系以及不同文章之间的关联,分析阅读内容给自己带来的触动,因而出现较多补充新信息、评估信息、修正观点等方面的内容,使得持续改进观点占了很大的比重。学生发表联想式批注的总数很少,这种联想大多是“个人”的联想,其中与实际生活联系的内容几乎没有,回复其他同学的批注也很少,建构新知识的比例很低。质疑式批注本身数量不多,这可能与学生习惯接受教师的观点、批判性思维能力较弱有关。但是在这类批注中,学生互相回复的比例却最高,对应的承担集体责任体现得最明显,并且在知识建构的四个维度均有一定程度的体现。总结式批注主要是围绕文章段落大意以及文章主要内容的阐释,大多数是个人的总结,该类批注中只有不到20%是对别人批注内容提出补充,而在承担集体责任和建构新知识方面同样程度较低。评价式批注共有318条,占了最大比重,但批注的质量却不尽如人意。虽然在各类教学目标分类体系中,“评价”总被归到较高级的认知目标,然而本案例中的评价基本上都是围绕对人物、语言、修辞等方式的评价,而且评价过程中对他人内容的补充及深度交流并不太多。

虽然从批注内容分析的绝对数值来看,知识建构的状况并不乐观,但是与第一阶段平台初步应用时的数据相比(当时数据集中在注释和总结两个支架上,内容均处于表达意见维度),则有很大的提高。

(2) 问卷与访谈分析

整个问卷共有17道题目,涉及对教学方式、知识建构以及平台使用方面的评价,选项分为完全不符合、不太符合、有时符合、符合四个等级,得分范围为1~4分。

问卷的信度为α=0.87>0.6,表明问卷的可靠性、稳定性与一致性均较高。学生对利用eMargin平台进行批注阅读的平均满意度为3.42,标准差为0.484。在知识建构维度,信度值α=0.824,表明其一致性与可靠性也较高。表6是知识建构各个维度的描述性统计。

由表6可知,与传统阅读相比,学生对利用eMargin平台进行批注阅读,在充分表达意见、持续改进观点、承担集体责任、建构新的知识方面均有较高的满意度。从学生的主观反应来看,学生认为基于eMargin的批注教学与传统阅读教学相比,其知识建构的不同维度均有较大程度的提高。

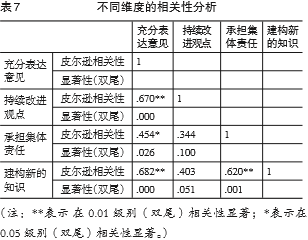

通过对知识建构的四个维度作进一步的相关性分析发现(表7),充分表达意见是观点改进和建构新知识的基础,而承担集体责任又为观点表达和建构新知识提供了条件。这一结果与内容分析的结果基本吻合:即不同知识建构维度的内容无法互斥。

在对学生的访谈中,反馈最多的是利用社会性批注平台进行阅读交流的体会,主要体现在三个方面:首先,在社会性批注学习过程中,学生遇到不会的内容会主动查询其他同学的批注,而在之前的纸质阅读过程中则会自动忽略。其次,学生遇到感兴趣的内容会考虑通过各种方式进行查询,并且采用批注的形式共享。再次,学生在课堂上发言前会对其他同学的批注进行总结,并且还会主动总结本节课的主要内容、重点和难点等。

该课程的任课教师也表示,通过这种方式的教学,教师能够更加快捷地了解学生的阅读情况,找到教学的契合点,防止教师的教与学生的学相脱节。虽然第二阶段的研究只进行了三篇文章的批注,持续时间不到两个月,但是教师感觉这个班级学生的表达欲望有了明显增强,课堂活跃程度也有了较大提高。

五、总结与讨论

本文基于知识建构的视角,对一个初中二年级班级的学生进行了社会性批注教学实践。在个案实施的过程中,可以发现,基于社会性批注的教学具有以下特点:

第一, 与传统的批注教学相比,在社会性批注教学环境下,通过积极地引导,学生能够在较大程度上自主提出自己的真实观点,调动已有的阅读经验和生活经验,并对文本进行积极地建构,进而形成自己独特的感悟和思考。

第二, 通过社会性批注,学生拓展了个人的阅读经历,通过查看、回复、评价、讨论、质疑、引证等不同的批注形式,将自身的知识与其他同学的知识进行积极地重组、整合,加深对文本的理解。

第三, 在批注教学过程中,相应的支架能够让学生明确表达自己的观点,并且从不同的角度分析阅读材料,使学习者获取更丰富、更深刻的学习体验。

第四,对于教师而言,社会性批注平台为教师提供了一种新的教学途径,教师能够及时了解学生的阅读动态,并对学生学习开展过程性评价。

第五, 在社会性批注的过程中,知识建构的不同维度存在较强的相关性,表达意见、改进观点、承担责任、建构新知识之间是相辅相成的,因此相应的教学策略应是整体的方案,无法分割成单一的技巧。

本案例在实施过程中也存在一些不足:如批注内容在承担集体责任、建构新知识等维度没有得到充分体现。结合对教师和学生的访谈,笔者认为造成这一问题的主要原因有:

首先,在本案例的问卷以及访谈过程中,学生和教师都认为本文采用的支架给学生提供了合理的策略框架,能让学生有序地阅读文章,促进了学生阅读能力的提高。然而,对批注内容的分析表明,批注在知识建构的某些维度上有所欠缺。这可能因为本文所使用的批注支架来自传统阅读理解评价的框架,它关注的是个人对于阅读内容的理解,而没有考虑群体协作与建构。虽然群体协作仍然需要通过个体的批注支架来完成,但是对于本案例的研究对象而言,这种支架无法提供群体协作方面的支持,因而使得社会性批注的优势没有得到充分体现。

其次,知识建构教学需要一个整体的策略。在本案例设计的过程中,虽然教师在具体教学策略的应用上,比如共同协商批注文本、学生互评、强化内容的关联、引导学生审视不同来源的材料等方面体现出知识建构的特征,但是在具体教学过程中还是采用传统的教学方法。任课教师在如何引出学生不同观点、强化学生的集体责任、促进新的观点产生等很多方面仍然显得捉襟见肘、力不从心。此外,在批注平台使用过程中,教师大多数时间是旁观者,并没有起到协调者的作用,这也影响了协同批注活动的开展。对于任课教师而言,把知识建构的理念转换成个人的课堂实践,还存在较大的障碍。

再次,eMargin是一个开放的公共平台,很多功能并不适合本研究的需要。一是社会性批注要求学生不仅对文章内容进行批注,还要对别人的批注内容进行批注,但是从系统本身来讲,这一要求无法完全做到,只能围绕同一批注对象进行讨论,这样容易使交流失去焦点。二是该平台上知识建构的完整活动缺少相应的跟踪,教师无法深度了解知识建构的程度及其发展的脉络。三是平台本身的设计不太符合学生的认知习惯,交流过程比较枯燥。

尽管本案例在实施过程中存在较多问题,但是无论从学生问卷调查、对学生与教师的访谈,以及对在线批注的内容分析,都在一定程度上表明,这种面向知识建构、基于社会性批注平台、采用批注支架的批注教学,有助于培养学生良好的阅读习惯,强化学生的批注技能,提高学生阅读过程中的知识建构水平和自我效能。对于目前存在的问题,需要开发新的社会性批注支架,设计围绕知识建构的批注教学策略,以及开发专门针对教学的社会性批注工具等。

作者简介:陈向东,博士,教授,博士生导师,华东师范大学教育学部(上海 200062);杜健芳,上海市汾阳中 学(上海 200237)。

基金项目:上海市教育科学研究重点项目“基于新媒体的社会性阅读研究”(A1308)。

转载自:《现代远程教育研究》2017年第4期/总148期

排版、插图来自公众号:MOOC(微信号:openonline)

有缘的人终会相聚,慕客君想了想,要是不分享出来,怕我们会擦肩而过~

《【调查问卷】“屏幕时代,视觉面积与学习效率的关系“——你看对了吗?》

本文编辑:慕编组成员(邓腾飞)