杨涛:思考城市边界的虚与实

来源:市政厅

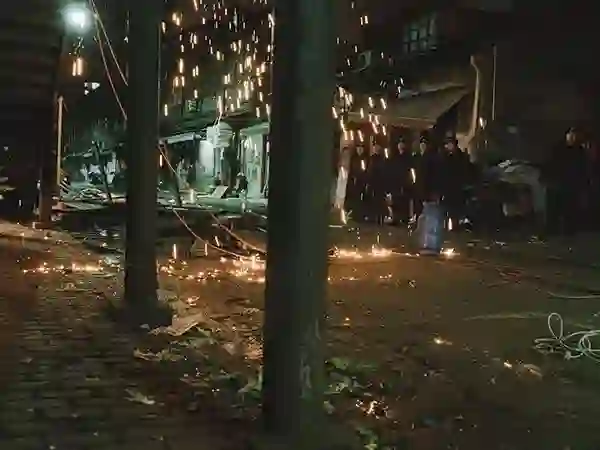

交通与城市变局

第一次,是直立人的出现,实现了人的手脚分工,既改变了人适应和改变自然的能力,也改变了人改变自身的能力。这是一次亿万年级的大变局。第二次,是舟车、罗盘的发明,极大改变了人类单单靠人力行走和载运的历史,极大提高了运输能力、效率和速度。这是千年级的大变局。第三次,是机械电力驱动下的机动交通工具(包括飞机飞船、轮船军舰、火车汽车等),这又是一次划时代的交通运输伟大变革。这是百年级的大变局。

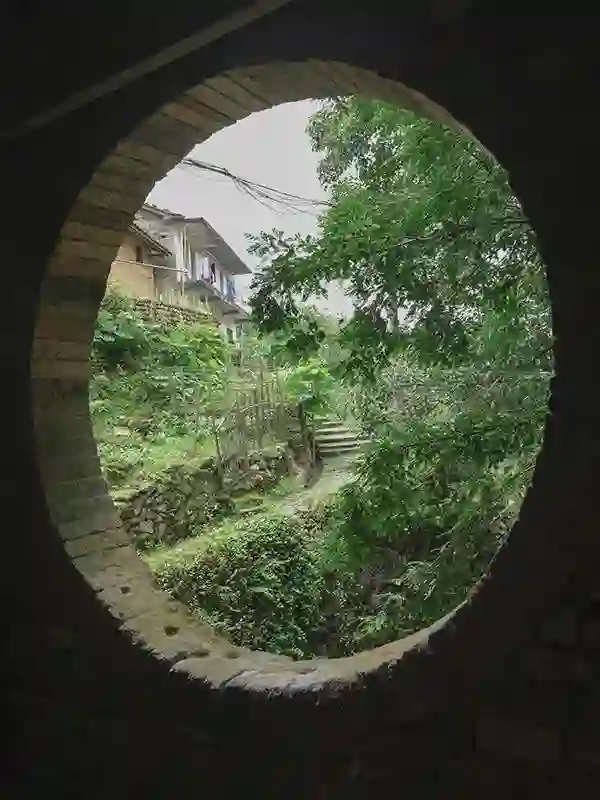

人的尺度

心理认同

国土规划

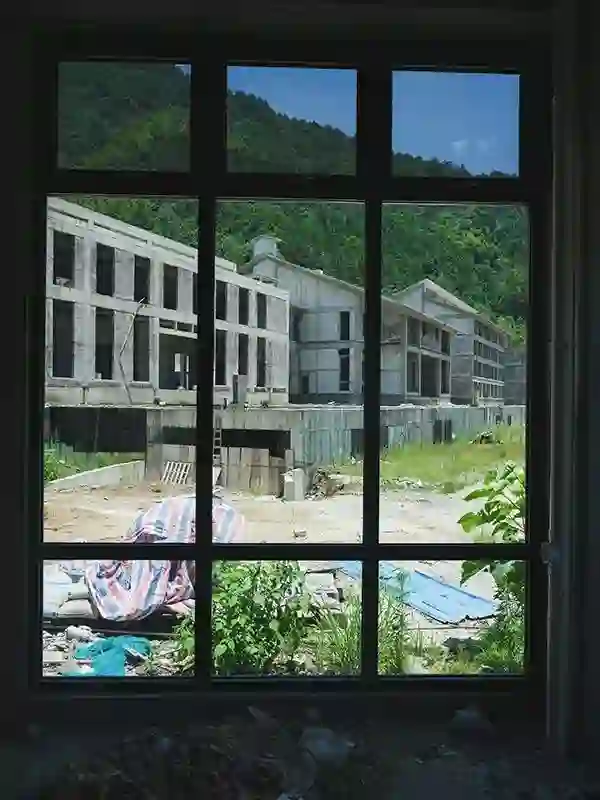

再回到实体意义的城市边界讨论。

边界的限度

最后

登录查看更多

相关内容

Arxiv

3+阅读 · 2017年12月28日