王阳元:桃李不言,下自成蹊——纪念黄昆先生诞辰一百周年

▲中国固体物理和半导体物理奠基人之一黄昆先生(1919.9.2—2005.7.6)。照片摄于1992年,是黄昆最满意的一张个人肖像照

1953年,我18岁考入北大物理系,当年就受教于黄昆老师。我大学生活的第一堂课,就是黄先生主讲的大学本科的基础课——普通物理。

黄昆先生是中国科学院成立以后第一批学部委员(1955年),他早年毕业于燕京大学和西南联大,1945 年去英国留学,获英国布里斯托尔大学博士学位,他与诺贝尔奖获得者M.玻恩合著《晶格动力学》一书,是固体物理学领域最早也至今仍具有权威性的经典著作。

黄昆先生是世界著名物理学家,他从理论上预言了晶格中杂质有关的X光漫散射和晶体光学振动的唯象理论,被称为“黄散射”和“黄方程”;他提出并发展了由晶格弛豫引起多声子跃迁理论“黄-佩卡尔理论”;他提出了有效解决半导体超晶格光学振动模型,并阐明其光学振动模式的要点,被称为“黄-朱模型”。

新中国成立后,1952 年他就响应祖国召唤回国,就职于北京大学物理系,1953年给我们的讲课也是他回国第一次登上讲台。从此,耕耘不息。他为了专注于人才培养,全身心付诸于教学,暂停了他的科学研究工作。

▲1950年代,黄昆在北京大学物理系的办公室

听黄昆先生讲课是一种享受,他思维逻辑严密,物理图像清晰,语言风趣而流畅,我形容听他的课如高山流水,清晰心间。

后来,在我们比较熟悉以后,他告诉我:讲一堂1.5小时的课,他的备课时间则需要10小时。当时听他的课,没有书,全凭我们记笔记,十分可惜的是,这些笔记都在我1958年下乡劳动锻炼之时,储存在红三楼阁楼而被偷了!

在将近两年学习普通物理课期间,有一次考试经历使我至今铭记不忘。当时采用口试方式:即进入考场先抽取被考的题目,然后在教室里做半小时准备,按号进入考试小教室。主考人是黄昆先生。我答题后黄先生问我:“你是否当过教师?”,我说没有,那次口试他给了我一个“优”,这也许是我后来能留校当教师的一个因素吧!

1956年周总理亲自主持我们十二年科学规划。半导体与计算机、核物理、电子学和自动化被列为重点发展的五大学科。记得我当学生期间第一次参加科学讲座,就是由他和王守武先生等主持的苏联专家主讲的“光电池的半导体理论”,黄昆先生鼓励我,能参加这样的学术活动很好。由此把我引导到半导体专业领域学习。

1956年,根据中央精神和教育部的决定,由五校即北京大学、复旦大学、厦门大学、东北人民大学(吉大前身)和南京大学的半导体专业老师、高年级学生和实验室装备全部集中到北京大学,举办由五校联合的半导体专业,分别由黄昆、谢希德任正副主任。实验室则由北大黄永宝教授和刘士毅教授(厦大)任正副主任。清华大学派了八位学生旁听,南开大学也派了部分学生参加。连续两年培养了近三百名毕业生,其中又以北大学生为主并选拔了其他四个学校中的少数大四学生,成为五年制学生。我有幸成为我国半导体专业的第一批学生,这批学生毕业后,大都成为我国半导体和集成电路的学术带头人和骨干。所以学界把这一由中央决策、五校在北大联合举办的半导体专业称之为“半导体的黄埔军校”。在联合半导体化专门化班上,由黄昆、谢希德共同主讲半导体物理、固体物理,对五年制的学生,又增加了一门半导体理论。在讲课时也没有现成教科书,全由他们讲课,我们学生记笔记。直到两年后才有黄昆、谢希德合著《半导体物理》和黄昆著《固体物理》书的出版。

▲北大1958年物理系五年级半导体班的毕业合影

现在媒体上任意的称XX人为我国半导体教父,XX人为我国集成电路芯片教父,他们既不懂中国半导体和集成电路发展历史,更没有严肃的学术态度。真正可以称得上我国半导体事业奠基人的是以黄昆先生为代表,包括王守武先生、林兰英先生和工业界的乌尔桢先生等老一辈科学家。

1958年我从北大物理系毕业,毕业后又在他领导下的半导体教研室工作,成为北大半导体教研室的一员。黄昆先生为我的指定的学术发展方向是半导体器件,所以我第一个研究项目是PN结物理问题研究。此后“文革”期间,我们一起在北大昌平200号基地从事集成电路的开发研究。直到他按邓小平同志指示精神,离开北大到中国科学院任半导体所所长。因此可以说,他不仅是教育我时间最长,也是一起工作最久的恩师。

黄昆老师严谨的治学态度和卓越的对物理学深入剖析及其逻辑思维能力,以及一切从实际出发、求真求实的科学作风,对我一生的治学、做人与育人,都有着深刻的影响,是对我影响最深的一位老师。下面忆叙的只是几个点滴的事例:

一、学习物理,首先要有清晰的物理图像。从中学到大学,不仅学习内容,而且学习环境、思维方式都有重大变化。一开始往往是不适应的,有点迷茫;包括在学习半导体物理时,就电子和空穴的概念我们同学间讨论中也争执不下,这时黄昆老师就指点我们:“学习物理,不管是学习课程掌握概念,还是以后研究工作,首先要对面对的物理问题有一个清晰的物理图像,而不要匆匆忙忙就去解题,做计算”。这一思想对我一生都有重要影响。我记得在研究PIN天线开关管时,其物理特征是“Ⅰ”层,它的厚度决定了器件特性,同样在研究CMOS/SoI时,其物理图像的特征是在硅即衬底上有一绝缘层“SoI”(Silicon on Insulator)。抓住这一特征就能深入研究CMOS/SoI器件和电路。到现在,我指导博士生工作时,在选题或中期考试、预答辩等各个教学环节中,我都首先要求学生给出一个清晰的物理图像和对它的分析,然后再给出计算结果和实验结果。

二、书读多少?学问做得多深?都要与自己能力相适应。当我留校任教时,他一方面将我的研究方向定为“器件物理”,另外一方面建议我系统地读几本书。我记得我读了英文版的N.Collion(North Carolina大学教授)的《器件物理》和Simon Sze的《器件物理》(当时有东北研究所的中译本,把施敏的名字都错译为史西蒙了)和后来A.S.Grove的Physics and Technology of Semiconductor Devices等著作,而在研究PN结物理时,读了很多文献,其中C.T.Sah的文章占了相当一部分。我最早开始指导的三名物理系六年制本科毕业生论文(那时我们没有研究生,六年制其实已是本硕连读了),其中许铭真做的PN结正向电容分析,论文审稿人就是黄昆先生,他对许铭真论文评价不错,认为他看的文献也真不少。另一位学生(后来分配到上海器件五厂)做的PN结正向电容的测量,审稿人是黄永宝先生,黄永宝也给予他很高的评价,工作细致,结果可靠,虽然读的文献并不多。黄昆后来对我们说:“书不是读得越多越好,学问也不是做得越深越高,而是要与自己的能力相适应,”我对他说,此话很有哲理,但也只有您这样大师的人才敢讲,因为您的学问在晶格动力学方面的开创性已无人可及。但后来领悟到这一哲理的关键之处,是自己的驾驭能力。书为海,文为山。而且是不断加深的海,不断加高的山。你用一辈子去读它都是不可读完的,问题是读书、做学问都要自己能驾驭它。所谓驾驭它,就是主动性与自觉性;你在研究的学问,做得多深,都要能驾驭它,即能发挥自己的主观能动性;读书也是一样,进得去,出得来,能理出思维,有能力分析它。这样你就能一分为二地去看待它。在攻克你的研究领域,充分发挥自己的主观能动性就能得到创造性的结果。这一哲理思想在指导我从事多晶硅薄膜物理——电学性质和氧化动力学方面的研究中,充分发挥了指导作用,因而能得到前人所没有得到的结果。

黄昆先生这一关于读书与做学问的哲理名句,我也将它传授给我们的年青一代。

三、培养年轻一代,是我们教师的崇高使命,再困难也要坚持。他从英国回国,由于教学任务的需要,他毫不犹豫地把科研工作暂时放在了一边,全心全意的投入大学普通物理的教学工作中。可以这么说,一名教授讲课能在如此多的学生中被如此长久地铭记在心里,确实不多,但黄昆先生正是杰出的一位。

关于我们授课的情况,我已在许多场合讲过了,写过了。今天我想主要说一下他在最困难的“文革”时期如何诚挚地执教于工农兵学员的。

▲黄昆先生在给工农兵学员上辅导课

应当说像他这样一位学术大师,不让他从事本身专长的基础理论研究工作,而硬要让他去搞他并不喜欢也并不熟悉的半导体器件和集成电路工艺技术工作,这本身就是一个很“残酷”的事实。

从1969到1977年黄昆先生调任中国科学院半导体研究所所长之前,中国高等教育正处于一个特殊时期。在招生方面,全国取消了高等学校入学考试,生源来自基层推荐,入学学生的水平严重参差不齐,有些学生的实际水平不足初中毕业。在教学方面,当时推行以任务带教学,实行所谓边干边学、干中学的方针,完全打乱了正常的课程体系。赵宝瑛教授回忆说:“为使学生能准确理解晶体管的工作原理,并能掌握器件研制中关键参数的控制,学生们必须掌握pn结中电场分布和电势分布等基础知识,分析这些概念的标准工具是解空间电荷区的泊松方程,但当时的学生们没有相应的数学基础,为了讲清这些物理概念,黄昆先生借助高斯定理,通过‘数’电力线‘条数’的形象方法,非常直观简捷地解决了这个问题,他还自做教具,在手摇静电发生器圆球上贴纸条,球带电后纸条沿电线方向张开的图像,使学生对电场和电力线等抽象概念有了一个准确的形象。黄昆先生深入浅出的讲授调动了各种水平学生的极大兴趣,产生了非常好的教学效果。”

甘学温教授回忆说:“黄昆先生为了讲好每一堂课,晚上经常备课到深夜。他备课不需要看书,自己一面吸烟一面思考,然后写下讲稿。有时准备一次课要吸一两包烟。他还和其他教师一起自己动手刻蜡板,用油印机印讲课资料。最突出的是他能深入浅出地把复杂的原理讲明白。例如讲数字集成电路课时(当时讲通用的‘TTL-晶体管-晶体管逻辑’电路),他把电路的瞬态特性分成4个阶段分析,使学生能够理解复杂的充放电过程。”

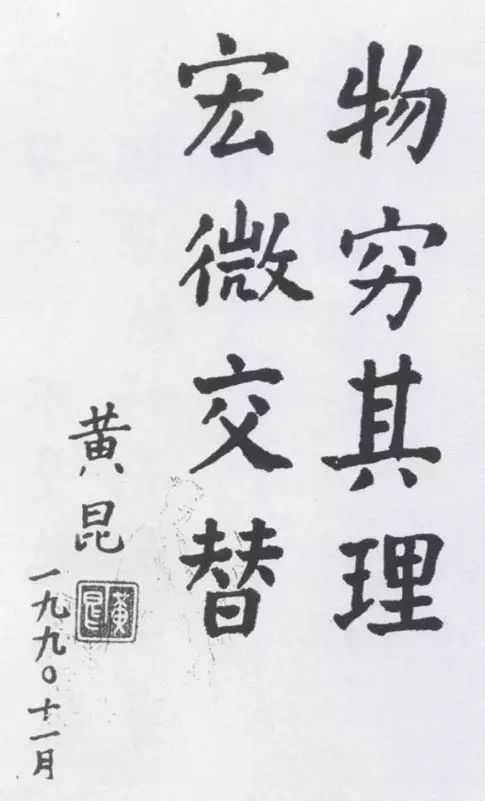

四、宏微交替、物穷其理。黄昆先生对科学研究和教书育人的严谨求索精神是大家都熟知的。2002年教师节,我们微电子学研究所改制为微(纳)电子学研究院并成立微(纳)电子学系。在此之前,我和韩汝琦教授一起去拜访黄昆先生,向他汇报当时微电子学研究正在向纳电子学过渡。21世纪初将像20世纪30年代物理学一样,面临着信息科技的重大突破的机遇和挑战。微纳电子学是一支新兴的与交叉性的技术学科;集成电路产业是国家重大的战略性基础产业。我们北大微纳电子研究院将根据国家重大需求和科学发展前沿,着重于应用基础和关键技术研究,并致力于产业化,希望他题一个词,并请他出任微纳电子学系名誉主任。当时黄昆先生身体已不大好,但是他想了一想之后还是痛快地答应了。他给的题词是:“宏微交替,物穷其理”,并在2002年9月10日教师节那天出席了微电子学研究院和微电子学系的成立大会。在会前休息室里,我给他看印出来的题词,他诙谐的说:“你知道,我用了整整两个星期时间才想出来和写出来这一句话。”

黄昆先生的“宏微交替,物穷其理”有着十分深刻的含义,包括着多层次的哲理。科学的发展是永远不会停止在一个水平上的。微电子向纳电子的发展,目前的趋势一是自上往下按比例缩小的Scaling down;一是从下而上的基于原子分子自组装的Bottom up;二者会合点,很可能是突破点。集成电路的发展总是要适应系统应用的发展需要,所以在研究集成电路新器件时一定要有系统的大局观。对于一个学术领导人来说,除了从事自己手上的具体科学研究项目,必须有胸怀国家战略需求和科学发展的大局观。黄昆先生告诫我们研究方法上要宏微交替,研究问题一定要物穷其理,不浮躁,也不能一知半解,一定要追根寻源,把科学问题和技术问题彻底搞明白。黄昆先生的“名言”是一种精神力量,对我们的教学、科学研究工作和做人、做学问都有着超越时空的指导力量。

▲黄昆先生参加北大微电子学研究院成立大会

黄昆先生寄厚望于年青人,他看到北大微纳电子学研究院和微纳电子学系年轻一代成长起来非常高兴,在他身体已不大好的情况下,还与他们一起去相聚,鼓励他们。他对我说:“未来看他们的了。”我相信,黄昆先生作为世界级学术大师,他的学识和品德,必将教育我们年轻一代为祖国需要、民族振兴和为科学事业的发展去奋斗。他的“名言”不仅启迪了我的一生,而且必将启迪未来一代代的青年学子。

人的生命总是苦短的,在历史发展的长河中只是一个短暂的浪花,只能各领风骚几十年。“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。”“青山依旧在,几度夕阳红。”(杨慎,临江仙)

所以一个人的一生对社会、对人民的贡献决定了他的价值,而物理长度却往往并不是最重要的因素。

黄昆先生以他的一生在科学上固体物理学中创造的经典成果,以他在北京大学和科学院培养的我国半导体事业的学生,成为我国一代代半导体和集成电路事业的学术带头人和骨干,而成为我国固体物理学和半导体物理学的奠基人而不朽。

桃李不言,下自成蹊!

本文摘编自《一代宗师 厚德流光:纪念黄昆先生百年诞辰》(纪念黄昆先生百年诞辰筹备委员会 编. 北京:科学出版社,2019.10)一书。

ISBN 978-7-03-062687-5

本书责编:钱俊

本书是纪念我国著名物理学家、固体物理学和半导体物理学的奠基人黄昆先生百年诞辰的文集,收录了黄昆先生的同事、学生以及后辈撰写的一系列纪念文章。这些文章从不同侧面表现了黄昆先生不懈进取的奋斗精神和开拓创新的科学品质,反映了黄昆先生令人瞩目的学术成就和求真务实的治学态度,展示了黄昆先生热爱祖国的赤子情怀和关爱他人的长者风范,以及他俭朴纯真、丰富多彩的生活风貌。

(本文编辑:刘四旦)

一起阅读科学!

科学出版社│微信ID:sciencepress-cspm

专业品质 学术价值

原创好读 科学品味

传播科学,欢迎分享“在看”▼