重磅专访丨中国人民大学教授张鸣:1840年以来的中国史就是世界史,只能向前不能后退

张鸣,祖籍浙江上虞,1957年生于黑龙江,政治学博士,国内知名历史学家,曾任中国人民大学国际关系学院政治学系教授、博士生导师,2017年8月自该校荣休。

多年来张鸣先生力作不断,已先后出版《乡村社会权力和文化结构的变迁》《历史的底稿》《共和中的帝制》《武夫治国梦》《乡土心路八十年》《北洋裂变:军阀与五四》《重说中国近代史》等多部专著,另有大量专栏随笔及学术文章散见于各大媒体平台,其文其人在学术圈及大众读者中间广受赞誉。

近日今今乐道编辑就求学、治学、阅读、公共生活等诸多话题,专访张鸣。

特别提示:本期内容足够精彩,我们分为上下两篇发出。以下为张鸣口述的上篇。

作者丨范特东

来源丨今今乐道(ID:TTTalkingShow)

厚积薄发,从北大荒闯入京城学术圈

其实我少年时期想当作家,爱看书,非常痴迷。文革开始时,我八九岁的样子,刚学会看书,就看那种没有图画的书。因为刚开始看书就遭遇了文革,很多书被禁了,这时候你就会很饥渴,等于你刚学会吃东西,东西没了,所以那时候我是特别疯狂地看书。因为有时候找不到书嘛,一听说谁们家有一本好书,到人家赖着不走,一定要看。所以书看了很多,小学、中学就已经看了很多书,比同龄人看得多一点。当然,那时候主要看的是文学书。其他书其实也看,应该说能找到的有字的书就看。

到中学时看书就比较多了。因为我们中学有很多老师是知青,北京知青,上海知青。当时已经是文革后期了嘛,他们以我们学校的名义,从北京和上海的古籍书店进了很多当时被禁的书。当时我学习比较好,他们都让我看,到最后这些书老师都没怎么看,我都看了,所以书看得比较多。

我第一次参加高考是1977年。但说来话长,文革期间我写过一封信,这封信造成过很大的非议,有人说我这封信很不敬,把我给告了。被人告了之后,我就被整了。当时我在黑龙江生产建设兵团嘛,我是被全师通报、全团批判。

我是1957年生人,小学时就已经文革了,数理化根本就不行,考不了理科,所以1977年高考时我只能考文科。当年我文科成绩考得很高,但政治不合格,因为我不但出身不好,而且我还非议文革。很多人可能不知道,1977年高考时,文革还没被否定。

我记得很清楚,我们1977年高考时,黑龙江出题,政治科目的最后一道大题是“如何认识无产阶级文化大革命取得了伟大胜利”。我当时心里就一凉,我说我可能够呛了。果然政治不合格,考了也根本没用。所以第二年我就稀里糊涂地想,既然文科不行,那我就改理科吧。

改完理科,当然就不行了嘛。数理化不行,就仗着语文和政治往上拉分,总分也过了本科线了。当时我在农场做兽医,于是我第一志愿报了畜牧兽医系,考的农业院校嘛。结果这个专业突然不招了。名录上有,但突然不招了。于是改为第二志愿,第二志愿只招一个农机系。我就去了农机系了。

大家知道,农机实际上是工科课程,特别累,这样一来我就没时间看我喜欢的书了。很累很累,一天8节课,尤其是上午,上午4节课,两门课嘛,留几十道题,还有制图,还有实验,累得半死,我说这怎么能行呢。后来我就琢磨,虽然几十道题,但是做其中关键的一两道,你就能掌握课程进度了。你不做是不行的,因为工科的课就是这样,一环扣一环,你不掌握不理解,下面你就没法玩了。但做一两道就行了,剩下的题我就不做了,空出点时间我就看别的书。

因为我文笔比较好,经常给大学宣传队写稿,快板书、相声、话剧等等,所以老师对我比较宽容,其他同学做20多道题,我只做一道两道,但老师也放我过去了。我就这么把大学课程混下来了。后来到毕业时,因为我文科知识比较丰富,大学马列老师说,你干脆留下来教我们这行吧。当时我其实不太喜欢在学校教党史。我不喜欢,但也没别的出路,要么就到农场去当技术员,我又不喜欢农机。我在农场时就不喜欢农机。铁疙瘩,铁块嘛,铁螺丝,铁机件,我不喜欢。我当时为什么想当兽医,就是这个道理,我比较喜欢有点温度的东西。

现实就是这样,要么留校当党史教研室的老师,要么就去农场当职员,当时想了想,还是留校吧。其实我把农机系的课程全部读完了,然后我到党史教研室一上任,同事们都看不起我,说你农机系的人跑这里来教党史。我当时就非常生气,我说我给你考个研究生看看,你看我行不行。

我一查目录,只有人民大学有党史系,当时导师是谁我都不清楚,我就报了。报了之后就考上了。接着就到了北京。当时是八十年代初,整个政治空气比较宽松,学术氛围也还不错,完了之后我发现,哇,原来学这些还可以做学问啊。党史不好做学问,但我们当时有个政治思想史教研室,政治思想史可以做学问,然后我就改为政治思想史专业,开始做学问了。当时迷得不得了。

但我发现,当时大家都在搞文化,文化热,大家吹牛吹得都很厉害,不实在。我原来读文学书比较多,学术书少一点,我决心还是回到原来那个学校去,偏僻,我老老实实读经,因为之前没有读过经,读了好多好多的古代文学书,但是没有读过经,“三礼三传”(三礼:《周礼》《仪礼》《礼记》;三传:解释《春秋》的三部书,即《左传》《公羊传》《榖梁传》)什么的都没读过,我想找个僻静的地方把这些书好好读一下,读明白了之后再说。谈文化,不读这些,太虚,后来我就去读了。结果很快就80年代末春夏之交特殊事件了嘛。

当时我特自信,我说我读好了,出来闯还不是轻而易举嘛,结果出不来了。所谓出不来就是我所在的农业大学不放,无论你考博还是调转,都不理你,不给你出手续,所以我出不来了。一直拖到1994年,当时我书已经读得差不多了,趁着学校换届,新领导不太明白,我就出来了。

出来之后,因为当时我已经有一点研究成果了嘛,人民大学党史系想留我,我又杀了回来,杀回来读了个两年的“速成”博士。其实他们也知道,这事也就是扯淡——怎么可能两年把博士读完。因为他们想留我,这事就等于默许了。我读完之后就留校了,从北大荒进了北京,开始写文章、出书什么的了。这时候你会发现,自己以前的那些积累还是有用的。

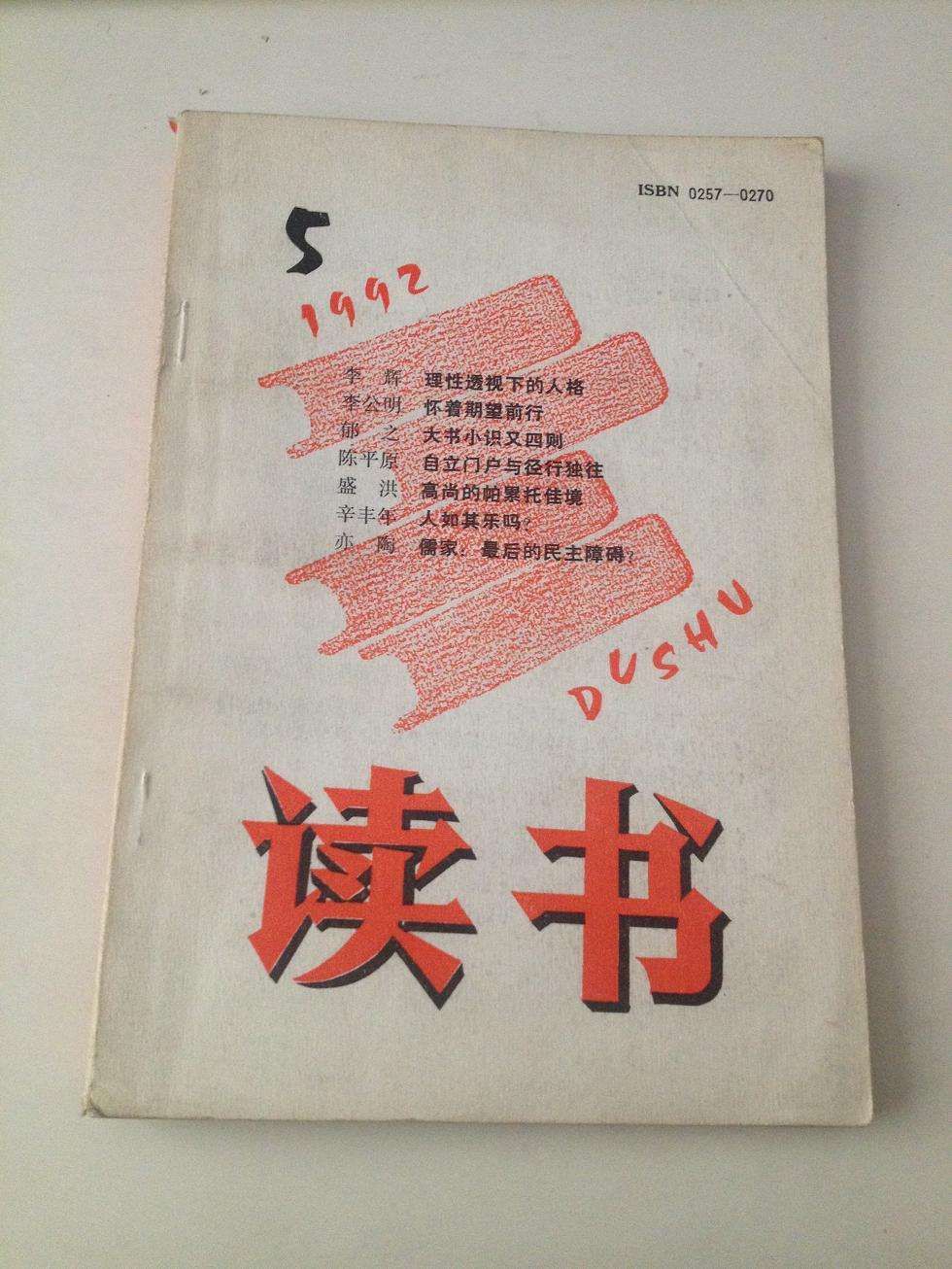

尽管你成名比较晚,但后面的后劲还是有。当时学界比较在乎的杂志就是《读书》,我在黑龙江的时候就给《读书》写过稿,但从来不用;我到了北京之后,每年必有,最多的时候,我一年在《读书》上发表文章9篇,一下声名鹊起。当时很多人别说在《读书》上一年发一篇,好几年发一篇都很难。那个年代,《读书》是一份标杆性杂志,很快我就跻身京城学术名流之间了。我曾经开玩笑说,当年我仰视的人都跟我称兄道弟了。他们都很奇怪,说你小子怎么这么快就起来了。

多年都没发表东西了,一直在老老实实地读书。虽然我后来做历史研究,但我没有上过历史课,教科书的限制对我来说是没有的。学历史的,都会受教科书的限制。你一个人读历史,长期接触教科书,潜移默化就会受影响。我是没读过,我连历史课都没上过,我本来就没这个界限,没这个框框,所以写出来的东西,他们觉得挺新鲜。

其实我最开始没想过批评社会、批评政府,我就是想做我的学术,但问题是你是在大学里教书,尤其是人大这样的学校,后来他们搞各种名堂,让人很不舒服,我就很生气,就写文章抨击它。像我这种人发表文章比较容易嘛,结果抨击来抨击去,发现这不只是大学的问题,整个社会都有问题,越抨击越多,这样我就变成公知了。

文革中的一封信断送了北大前程

其实我做公知的时间,远远没有我做学者的时间长,我的立足点还是学者,我觉得还是要做点学问。但做公知的内容,影响比较大,那时候国内几乎所有知名的市场化媒体,比如《南方周末》《南方都市报》《大河报》等经常会刊载我的文章。专栏最多时有二十几个,但我的主要精力不是干这个。这种文章对我来说,写起来很轻松,结果就成大公知了。

后来2007年我不是和学校大闹了一场嘛,因为我们系有些老师评职称不公,因为大学就是个官僚化的地方嘛,评职称不按规矩来,所以因为这件事我跟我们领导闹了一次大别扭。2007年大概有半年,全国各大媒体包括门户网站都在报道我的事,就是我跟人民大学干仗,这使得我作为公知的名声更响了。但一直到现在为止,我做公知的时间份额,远远不如我做学者的时间份额大。

名声大了以后就导致很多问题,上面就有人觉得你离经叛道,就觉得你是捣乱分子,甚至是反动分子。今天的局面就是这么来的。

说说我文革中写的那封信吧。

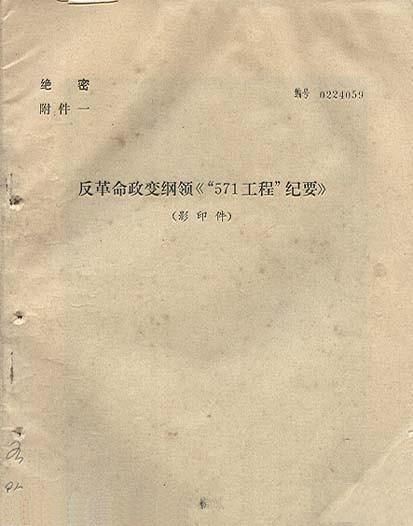

1971年发生了“九一三”事件,“九一三”事件对我来说是一个转折点。因为看的书比较多,此前我对文革、对社会就有点看法,但不敢说,也没有被点透,但“九一三”事件之后,我也不知道为什么当局把《“571工程”纪要》公布了。这对我来说是振聋发聩的资料。以前想到但不敢说的事情,突然有人直截了当给你说出来了,那震惊不是一般的。完了之后,我就对文革或者对社会开始反思了。

那时候我还小,1971年,我才14岁,但书看得多嘛,翻来覆去想,到1972年已经想了很多。有点想法了之后就想跟人说,但又不知道防范。我写了一封信,说文革特虚伪、文革特无情,而且它跟它之前宣传的东西根本就不一样。结果这封信被告发了。之后我就挨整了。这封信是我写给一位同学的,不知道为什么就被告发了,我也搞不清楚具体原因,最后就是这么一个结果。我知道这里面关键的环节是我的班主任,我班主任知道了这个事之后,把信抄了一遍。

这是我很信任的班主任。抄了一遍之后,班主任就把这封信呈上去了,这样学校就知道了,然后我们团也知道了。那时候“反回潮”,我就成了一个典型,全团都在批判我。当然我也可以理解,那个时候告密成风,没办法,你自己把文字留给人家了。后来挨整的时候,有一个校长跟我说,你那个信的原件已经烧了。他暗示我干脆不认账算了。我说我既然写了,凭啥不认账啊,我认账。就这个事。它的影响一直延续到1977年,影响到了我高考,政审不合格。

1977年高考

到了1978年,文革被否定,我们团给我平反,把之前对我的处理全部拿掉了。一开始我还挺高兴,我就去了,后来他们跟我说了这样一句话:“当初整你也是对的,现在给你平反也是对的。”他妈的,我转身就走了。什么玩意儿。什么叫整我是对的、平反也是对的?总有一个错的吧。那时候我还不知道当时所有的平反都是那么说。这都什么逻辑啊,没逻辑。如果当初是对的,那后面平反就是错的;如果平反是对的,当初整你就是错的。但他们的逻辑是,当初也是对的,现在也是对的。好奇怪。

如果1977年政审合格,我就进北大了。我跟孙立平说,你进北大,我当年考的也是北大啊,我第一志愿报的也是北大,如果不是政治不合格,我就进北大跟你是同学了,不比你差。他是北大中文系,我报的也是北大中文系。那时候最热的就是中文系。跟现在不一样,当时中文系、历史系都非常热,中文系第一热。朱苏力后来不是上了法学院嘛,因为当初北大中文系不要他,分数不够。我们那时候都是文学青年。

结果1978年改理科,我就只能上农业大学了,黑龙江八一农垦大学,学的是农机,农业机械,4年后毕业留校。

再来说说我的人大速成博士。没有博士学位,你根本就进不了人大。当初人大党史系那些老师就觉得我这人还是挺邪的,还是挺有才的,他们就想留我,所以他们先量身打造了一个规则,说什么样的人可以提前毕业,就按我的标准定了一个规则,让我提前毕业了。一般来说至少3年,我两年就毕业了,毕业就留校了。

博士论文我写的是义和团,因为之前我就对中国近代史比较熟。当时导师对我的论文很欣赏。你别看我博士只读了两年,但我论文写得很好,后来论文出版了(即《拳民与教民》)。

我不属于知青。我们是农场人,是迎接知青的。当年北京、上海的知青到我们农场支边、插队什么的,我们敲锣打鼓去迎接他们,所以毕业之后我就直接到农场就业了。但我跟知青很熟,因为我们就业之后,周围都是知青。我当时在黑龙江8511农场,在密山,牡丹江市密山县,靠近兴凯湖,离中苏边境很近了。

知青

我祖籍是浙江,父母都是浙江人,我出生在黑龙江。我父亲是国民党王牌军新六军的军官,辽沈战役时我父亲是军需官,新六军在沈阳有很多大仓库,他是守仓库的。辽沈战役前线不是打败了嘛,有人跟我父亲说:“你赶紧跑吧,你们的部队已经被歼灭了,你不跑还等什么?”

我父亲说:“这么多大仓库、这么多物资,不能我一跑就被抢光了啊,我得交给国家啊。”他就老老实实等着,等共军来了之后,他就交给国家了,交给共军了。共军说:“你小子还不错嘛,我给你点钱你回老家吧。”不过还有一条路:当时共军在黑龙江建了一些农场,还可以去那。我父亲一想,还是进农场吧,回家还不知道怎么回事呢。他幸亏没回老家,他要是回了老家,镇反时肯定被枪毙了。

接着他就去农场了。因为当时的北大荒,荒,人少,人与人都比较亲。我父亲到农场很能干,玩命地干,到农场就把他解放了,给了他一个农场干部的衔,一个干部级别。完了之后他给我妈写了封信说:“我已经解放了。”当时我妈一直在找他找不着,后来我妈就去了北大荒,然后就一直待在了农场,在农场群里来回转。

北大荒

最初在九三农垦局,后来铁道农垦局与合江农垦局合并,成立了东北农垦总局,我们家就被划到了东北农垦总局。到了文革前的时候,阶级意识比较强了,我爸一直搞计划,是计划处核心人员,后来有人说:“你们计划处里头还有一个国民党?”就把我爸发下去了,发到了农场。原来我们家和各农场群都特熟,后来《黑龙江农垦志》他们就是找的我爸写的,因为他最熟。

“靠谱兽医”与“不靠谱史学家”

我刚下到农场去的时候就是做农工,养猪。养猪养到1976年的时候,知青走了很多,以前我们的兽医是知青做的,知青走了之后就没人做了。当时我经常帮兽医干活,我懂点,指导员说:“你先干着吧。”

我干就干好嘛。当时农场兽医不行,农场猪兽医的主要本事就是劁猪,后来我发现我们周围公社有一个兽医很厉害,一刀准。我就拎着两瓶酒找他去了,让他教我。

这酒好使,两瓶北大荒白酒搞定。他教了我。他说:“我告诉你怎么劁猪一刀准。”我练了一下就会了,我后来就一刀准,很厉害。当时一上午或一下午,我一口气能劁300多头猪,这样干了两年。累啊。当时劁猪,在农场兽医中我是一把刀,很厉害的,就是跟那个公社兽医学的。其他人都不行,他们劁个猪费老大劲了。

劁猪的诀窍是要找对点。劁猪都是劁小猪,你把小猪先饿到肚里无食。中国有个特点,猪要是不劁,肉不好吃。不管公猪母猪,你都要把他骟了,骟了之后,肉才好吃。前提是必须得骟。公猪很简单,它的睾丸在后面。劁公猪没什么手艺,关键是劁母猪,你得把它的卵巢拿掉,它的卵巢在肚子里头,但有一个点,只有这么一个点,你找对的话,只要一刀,往下一压,压力足够,它就啪地一下弹跳出来。它有两侧卵巢,你要全部给它拿掉,就劁干净了。

劁猪

很多人劁不干净,只拿掉了一侧卵巢,另一侧还留着。只要有一侧卵巢留着,它这肉就不好吃。留着的话,它发情的时候就不好好吃食了;劁了之后,它就无所谓了,它就不想这事了嘛,它就老老实实吃食、长肉。

当时劁猪是个手艺。我这人就是干什么就必须把它干好,不能糊弄。

我们那时候就是猪兽医。当时有牛兽医、马兽医、猪兽医,猪兽医是档次最低的。后来我参加高考第一年没考上,第二年还得考啊,考完之后学农机,就把这个给废了。我本来报的是畜牧兽医系,结果当年不招,除了农机别的都不招,就没收我。我曾说,如果当初他们收我进畜牧兽医专业,说不定我就不改行了。那样的话,世界上就多了一个靠谱的兽医,少了一个不靠谱的史学家。但它恰恰让我学农机,我不喜欢嘛,不愿意干这行。

做学术有他们自己的一套学术语言,有一个套路,一般人都会遵循这个套路去做。他们都是专科、专业的,都是历史系毕业的,至少是本科、硕士、博士,这行都这么干。我呢,虽然也读了博士,但我其实没上过历史课,所以我就不知道他们的套路是什么东西。而且还有一点,我当年是文学青年,文学青年对文笔很在乎,就是你写的东西得好看,你得通俗易懂才行。文学青年除了极少数先锋派的人,哪有写文章让人看不懂的道理?我自己喜欢散文体的东西,当年大家的作品,我都曾反复揣摩。所以我当时写论文都是这个风格,就是一定要让大家懂。

学术写作并没有要求一定怎样写,是他们自己多年来形成一个套路了,很乏味。学历史,历史又不是什么核物理,没什么可深奥的——你干嘛让人家不懂?所以我的文风当时就定下来了。后来媒体就说,你这文风可以给媒体写稿。

学术写作的套路并不深奥,拿历史来说,能有多深奥呢,但用那种套路来写,读起来会很没劲,不好玩,大众不愿意看。我可以写得比它好玩,一个是我选材比较独特,我经常看书能看到旮旯角的事,边边角角很多人不注意的事我会关注。我的理解是,越是反常的事,越能体现事情的本质。反常的事我会特别注意。正常的表现经常是假象,越是反常的事,越是不一样的事,越能反映事情的本质。

你们说的我不说,我说另外的事。另外我的表达又比较通俗,而且我不喜欢绕弯子,直截了当,直达我认为本质的东西。我文风比较简练,我喜欢这种感觉,我觉得民国时候那些大师,文风都很简练。当然,你可以幽默,可以很有文采,但首先你要简单,就是你不要绕弯子,要把本质点出来。也许我点错了,但我点的时候都是很直截了当的,所以我第一本随笔集就是《直截了当的独白》。

我为什么要写《重说中国近代史》系列这三本书呢?其实很简单。蒋廷黻、徐中约、费正清等人有关中国近代史的著作我都读过,给了我很多启发,但我觉得都不够解气。因为近代史是意识形态的一部分,被曲解得很厉害,成了观念化的历史,我就不满意嘛,你这跟真实的情况差得太远了。徐中约、蒋廷黻部分还原了这个东西,但是我觉得还是不够解气。因为我那时候在学校开一门课,就是中国近代政治史,这套书就是这门课的录音。

我认为中国近代史的所有事件都可以重说,进一步讲,中国古代史也必须重说,因为它们受观念的影响太大了。先有观念后有史实,这没有道理,我们必须是先有史实后有观念。你要尊重史实,不要用观念去驾驭历史的叙述。

我当时就感觉整个中国近代史就是中国走向世界的历史,你不要把它写成一个中国老受气、老被欺负的历史。你被欺负肯定有被欺负的道理,因为你不肯纳入这个世界的轨道。没有人会无缘无故欺负你,如果你总觉得被欺负,那你就是个怨妇,那你的历史就是怨妇历史,这个民族是站立不起来的。你当怨妇怎么可能站起来?极端一点就是泼妇了,我跟你玩,我跟你打,挠你一把,挠你一脸花。这有啥意思,你又不能真的把人家干掉。因为近代历史是从西方开始的,我们无论如何都要顺着这个潮流走,没有办法,你不可能另起炉灶,没有戏的。

就像今天,我们住的房子,桌椅板凳,服装发饰,都是西方的,哪有明朝哪有清朝的,开玩笑。这就是潮流。你把这个认清了以后,你就知道中国近代史是怎么一回事了。我在具体史实上看了大量史料,我不是随便说说而已,我的观点是建立在大量史料基础上的。

张勋为何要在袁世凯复辟失败后再复辟

我那时候看史料看得非常疯。以前我带博士、带硕士的时候,我经常把学生找来,我说你看我当年做的卡片有多少,我做的笔记有多少,我当年下的是笨功夫啊,你们现在可以复印,可以拍照,我当年什么都没有,全凭一支笔在抄,一张卡片一张卡片地在抄啊,抄得我手都起茧子。笨功夫实际上是很扎实的功夫。这也是为什么我能够离经叛道把它说出来,主流史学界至少那些精英们是认可的,因为有道理有根据嘛。

做《重说中国近代史》这件事,对我来说没觉得有多大挑战,因为我就是喜欢,喜欢去做就完了。做自己喜欢的事,你就不会觉得累。我之前写过很多专题,其实写每个专题都很不容易,都费了很大工夫,但是一旦到了讲课,到了讲中国近代史的时候,就比较轻松了。因为这些工夫之前我都已经做到了,每一个事件的来龙去脉我都比较清楚,跟原来教科书讲的很不一样,实际上并不是那么回事,然后再讲起来就比较轻松了。

《重说中国近代史》这套书其实我没有花太多工夫,或者说工夫都是以前的。徐中约的《中国近代史》属于西方的中国近代史教材,做得不错,给了我很多启迪。事实上有关中国近代史的知名著作我几乎都看过,徐中约的、蒋廷黻的、郭廷以的、陈恭禄的,包括他们的专项研究我都看过。关键是什么呢?是看史料。这是最重要的。你把史料看通了,这都是小菜一碟了。这些学者的不足我都明白了,立足于史料嘛,你不是立足于谁的叙述,叙述都是二手的,立足于史料你就比较清晰、比较明白了。

我们做历史研究其实跟做别的研究一样,对我来说就是搞明白。它为什么会这样,你要搞明白,我们学就要学个明白。你现有的书没有给我答案,我认为你说得不对,那我就要做个对的出来。你要把它搞明白,你不把它搞明白,还叫什么学者呢。它到底是怎么发生的,怎么延续的,要搞明白,对我来说,这是最重要的。

我真正的专著其实不是《重说中国近代史》,是其他的,比如搞农村研究的,比如搞五四研究的。五四运动100周年前夕,香港中文大学一位编辑说:“我觉得如果你要写五四,会不一样。”我说:“五四专著已经泛滥了,成灾了,汗牛充栋。”他说:“你能写出跟别人不一样的五四。”在此之前我没做过五四研究,后来我就开始做,等我写的时候,的确和别人不一样。我发现很多面向,之前大家都没有注意到。我们老去做那种思想文化的历史,但作为一个运动,它本身的操作以及它对政治史的影响,我们都忽视了。后来我就把书写出来了,挺轰动的。

包括张勋复辟,全中国大陆上没有一本书,这不奇怪吗?1916年袁世凯复辟失败,1917又搞了个张勋复辟,你不觉得很奇怪吗,为什么不研究一下?所以我写了一本书,下了很大功夫。

前排左三为袁世凯

我写《重说中国近代史》的时候没这么累,因为前期每个片段我都下过功夫了,所以写成近代史的时候就不费力气了,但之前的功夫我下得很大很深。当初写那些东西的时候真是痛苦死了,资料铺了一地,从床上铺到地上,我天天就干这个事,天天翻,天天看。搞出一本书就像生了一场大病一样。后来写的很多历史随笔,那就很轻松了,因为平时你看了那么多书,有个什么话题想阐发一下,提笔就来,写起来轻轻松松。

很多人说我快手,我说我的快手是建立在大量阅读之上的,你以为我凭空就能快?你肚子里空空如也怎么能快得了?所以这些专题对我来说做起来是很痛苦的,很累。但因为每个专题我都看大量的资料,所以都能站得住脚。

有关张勋复辟,在我之前,大陆没有人研究,没有一本这类专著。两年之内两次复辟,不奇怪吗?按道理说,前面人搞砸了,后面人就不搞了嘛,而且袁世凯是个大人物,大人物搞失败了,凭什么你后面还搞?不奇怪吗?我研究的就是张勋为什么复辟,为什么失败,这些我在书里都说清楚了。所以后面谁再研究这个问题,你绕不开我,你必须从我这走。

张勋

张勋是个军阀嘛,军阀是功利主义者,你不要单讲他愚忠。首先你不要认为军阀都是坏人,他们对国家也有情怀,所有军阀都如此。你要说他一点情怀都没有,不可能的。他们本来是怎么起家的呢?他们是满清时候军事现代化的产物。那时候精英好多就是当军人,他们都是为了救国嘛。后来袁世凯死后,群龙无首了嘛,就开始当军阀、割据一方了,但其实他们的情怀还在,没有谁真正想把这事弄坏,这类人很少很少。

张勋也是这么一个人,他之所以复辟,其实是想救中国。他认为共和不适合中国,这是他的定论。他有3万辫子军,带了5000,进了北京。张勋觉得袁世凯为什么失败呢,袁世凯没有复辟成一个原汁原味的清朝,所以他要再试一次。再试一次也不仅仅是为了他自己,他就觉得中国就得这么干,这么干就有救。结果他一干,不行。

张勋的辫子军

中国的社会转型在当时就已经是个夹生饭了。已经夹生了,已经变成那样了,已经共和了,你再回去,那是回不去的。所以就是这么个局面。而且1840年以后,中国史就是世界史,很多事你自己说了不算,是世界有影响的势力在决定你的命运,到现在也如此。不是你自己说了就算,外部人不允许你这么干你就干不了。

“唐德刚小CASE,看来看去还是鲁迅最牛”

很多人说我的文风像唐德刚。唐德刚的书我是看过的,而且看了不只一本,你要说影响可能也有点,但其实我主要不是受唐德刚的影响。唐德刚是写历史散文、历史随笔著称,他写大文章不行,他的大块作品都不如他写随笔好。他们说我的随笔像他,也可以这么说,但说良心话,我其实原来就是这个风格,我看过他的东西,但我不是学他的。如果一定要说我学谁,那我潜移默化地学鲁迅。

唐德刚(左)与张学良(右)

我在乡下那几年,没什么书看,《鲁迅全集》有,有一套20卷的《鲁迅全集》。没书看嘛,那就看呗。开始看小说,后来看杂文,后来看学术著作,后来看译文,所以深受他影响。我的文风所谓犀利,都是从鲁迅那来的,不是从唐德刚那来的。唐德刚不足以影响我,不足以塑造我,但鲁迅是把我塑造了。我主要受鲁迅影响。

那时鲁迅的杂文我不是看一遍两遍、三遍四遍,我是十几二十遍地看。真的。因为没书看嘛。没书看,又饥渴,没办法。不像现在的小孩,他们书多,应接不暇,我们当时没书。反复看,包括他的注释,看完涨了很多本事。所以说我主要不是受唐德刚的影响,唐德刚对我来说其实小CASE。

唐德刚大块的东西都不太行,但是你看他的历史随笔,都写得挺好。这个人就是个侃爷,侃得好。涉及大块的东西,就能看出他的局限了。他的《晚清七十年》《袁氏当国》,他的口述史著作,他对红学的研究,我都看过,有些反复看过。他也做得挺好,但《晚清七十年》就不行,有些失控了,他没这个能力,体量太大了,很多判断下得并不准确。他这方面的功夫可能还不太够。

唐德刚在美国其实也就是个三流大学的老师,教一些通史。说实在的,美国鬼子也不在乎你,美国鬼子对中国历史不是很在乎。当时没人下功夫做口述史,口述史其实是很费力气的事情,不是很轻松做的。你要访谈,访谈完你还要整理。如果你不整理,口述史一塌糊涂。

鲁迅对我的影响是巨大的,前期后期都有影响,这也与我长期除了鲁迅没有别的可看有关系。反复看,越看越觉得鲁迅说得地道、说得到位。周作人的书后来我也看过很多,基本都看过了,但看来看去,我还是觉得鲁迅最牛。他对中国社会、对中国人的洞察力无人能及,包括后来的胡适等人都不行。鲁迅的洞察力非常敏锐,中国人就是他说的那个德行。

鲁迅

他把中国社会看透了。如果他活到1949年以后,下场肯定不好,就像老毛讲的,要么在监狱里待着,要么闭嘴。他肯定不能闭嘴,那就只能进监狱了。你别看毛崇拜鲁迅,那是因为鲁迅死了;如果鲁迅活着,一直活到1949年之后,毛肯定把鲁迅投进监狱。

毛在很多地方是认同鲁迅的。毛对中国人也看得很透,他是心理学大师,他之所以能够把中国人驾驭住,因为他看得很透。在这一点上,毛和鲁迅是相通的。但鲁迅不同,我不想驾驭你,我看透之后我想改造你。毛不想改造,我就想掌控你。因此建国后鲁迅如果还活着,肯定没好下场,百分之百没好下场。鲁迅自己也知道,他说,革命之后,我就进监狱,要么就跑。他这么敏锐的洞察力怎么可能有好下场呢,不可能。

说到对我影响很大的书,应该说上世纪90年代以来中国社会科学出版社陆续推出的《西方现代思想丛书》,比如其中哈耶克的《通往奴役之路》等对我有影响,但还是不如鲁迅对我的影响大。《西方现代思想丛书》对我的影响就是,我通过这些书深刻地认识到了这个体制的本质,它对我的影响是政治性的,看完之后豁然开朗,体制是怎么回事你立刻就明白了,这件事明白了之后,其他事就好办了。

理论上讲,对于自己的作品,我真正满意的是下一本,但现在这样说有点矫情。我之前有一本书叫《乡村社会权力和文化结构的变迁》,这是我比较满意的。在这本书中,我总结出了中国乡村社会变迁的脉络,我觉得之前还没有人这么总结过。

于建嵘有关农村的研究是时政研究,我做的则是历史研究。这本书影响不小。刘苏里认识我就是因为这本书。他突然看到了,说这本书写得很好,这作者是哪的,然后就找,后来发现是人大的。见到我之后他还很遗憾,他说:“我觉得北大有学问,人大没学问。”我说:“你不能这么讲,人大个别人也有点学问。”

第二本比较满意的是《北洋裂变:军阀与五四》。原因在于,关于五四运动,我居然在已经有了那么多研究专著的情况下,有了突破。我探讨了五四运动对当时中国政治格局的影响。五四运动实际上影响到了军阀混战,军阀之间的此消彼长受此影响很大,这个角度以前没人注意到过。

我不认为五四运动对文革有多大直接影响。五四对思想文化的冲击是必然的,它最后肯定会带来思想解放。但文革是另一码事,文革的源头是极权体制。

比较满意的文章有两篇,一篇是关于华北土改的,《华北地区土地改革运动的政治运作》;另一篇是关于红军长征的,《我看红军长征的原因》。这两篇都是长文。

我党史作品少的一个主要原因是出不来嘛。对我来说,研究党史就是我要搞清共产党为什么会赢,搞清楚之后我就不想写了,而且一旦搞清楚之后,这文章在国内就不能发了。因为我喜欢民国嘛,所以我就走向民国研究了,捎带着晚清,这段时间比较好玩,人都很有意思,它那时候有个思想解放的过程。

今今乐道

每天一本书,为一亿进取者赋能。约会世界最好的思想,打造高端阅读志趣共同体。