智能体化人工智能(Agentic AI)标志着人工智能领域的一次变革性转向,但其快速发展也导致了认识的碎片化,常常将现代神经系统与过时的符号模型混为一谈——这种现象被称为概念回溯式拟合(conceptual retrofitting)。本综述旨在澄清这一混乱,通过提出一种全新的双范式框架,将智能体系统划分为两条明确的谱系:符号 / 经典范式(依赖算法规划与持久化状态)以及神经 / 生成式范式(依赖随机生成与基于提示的编排)。基于对 2018–2025 年间 90 篇研究的系统化 PRISMA 综述,我们围绕该框架从三个维度展开全面分析:(1) 定义每一范式的理论基础与体系结构原则;(2) 在医疗、金融与机器人等领域的具体实现,展示应用约束如何决定范式选择;(3) 范式特定的伦理与治理挑战,揭示其不同的风险与缓解策略。

我们的分析表明,范式的选择具有战略性:符号系统在安全关键领域(如医疗)中占据主导地位,而神经系统则在高度自适应、数据丰富的环境(如金融)中更为普遍。进一步地,我们识别出关键研究缺口,包括符号系统治理模型的显著缺失,以及对混合神经–符号体系结构的紧迫需求。本文最终提出了一条战略路线图,主张智能体化人工智能的未来不在于某一范式的主导,而在于二者的有意整合,从而构建既具适应性又具可靠性的系统。本研究为未来面向稳健与可信任的混合智能体系统的研究、开发与政策制定提供了关键的概念工具包。

关键词—— 智能体化人工智能(Agentic AI),人工智能,系统性综述,神经体系结构,符号人工智能,多智能体系统,人工智能治理,神经–符号人工智能

人工智能(AI)领域正经历一场范式转变:从开发被动的、任务特定的工具,迈向工程化具备真实能动性的自主系统。现代智能体化人工智能系统 [1, 2] 的特征在于其具备前瞻性规划、上下文记忆、复杂工具使用能力,以及基于环境反馈自适应调整行为的能力。这些系统不再是简单的任务求解器,而是能够作为协作伙伴运行,能够动态感知复杂环境、推理抽象目标,并编排行动序列——既可以独立运行,也可以作为复杂多智能体生态系统的一部分 [3, 4]。

为了建立清晰的概念基础,我们对该领域的核心概念进行区分。**AI 智能体(或单智能体系统)**是一种自包含的自主系统,其设计目标是完成某个特定任务。它主要在隔离环境中运行,尽管可能与工具和 API 交互。其能动性由自主性、前瞻性,以及独立完成任务全过程的能力定义。 例如,一个由大型语言模型(LLM)驱动的强大单智能体在接到“为一款新的移动应用撰写完整的项目提案”的任务时,会自主拆解任务、开展研究、撰写不同部分并格式化最终文档。 与此相对,**智能体化人工智能(Agentic AI)**是一个更广泛的领域与体系结构方法,致力于构建具备能动性的系统。关键在于,它通常涉及 多智能体系统(MAS) 的编排:多个具备专长的智能体协同工作,通过协调与通信解决单个智能体无法处理的复杂问题。 例如,一个为相同任务设计的智能体化人工智能系统会调用一个由多个专门智能体构成的团队:由项目管理智能体负责任务分解,调研智能体收集市场数据,写作智能体撰写内容,质量审查智能体评估输出。他们的协作流程充分体现了智能体化人工智能的本质。 概括而言:AI 智能体可被视为单个高能力工作者,而智能体化人工智能则体现了利用能动性、并常通过架构化与管理整支“智能体团队”来实现系统目标的原则。

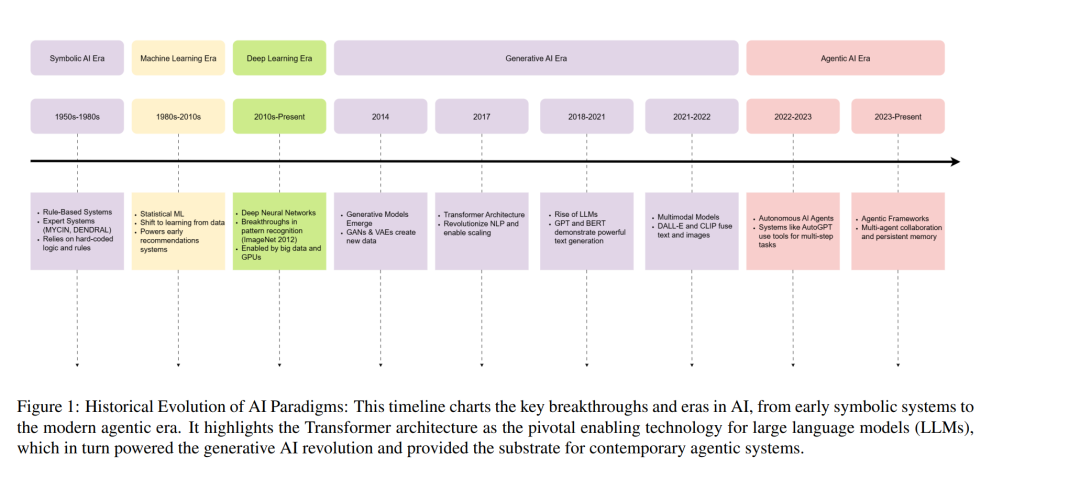

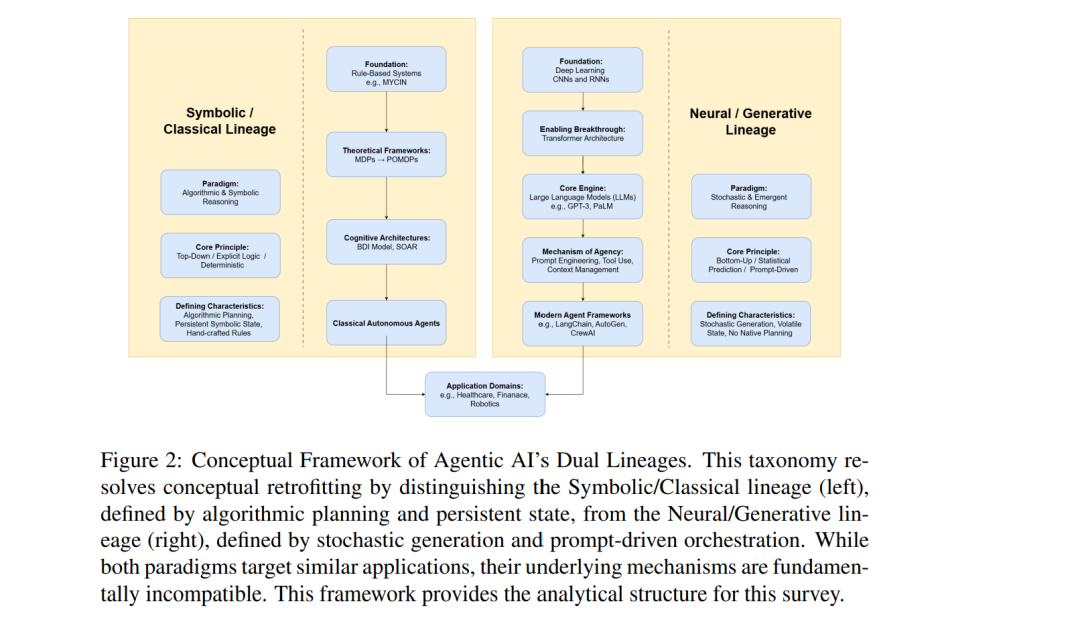

然而,这一快速演进也导致了对该领域理解的碎片化甚至时代错置。先前综述指出的一个核心问题是 概念回溯式拟合(conceptual retrofitting):即错误地使用经典符号框架(如信念–愿望–意图(BDI)模型 [5]、感知 来描述基于大型语言模型(LLMs)构建的现代系统 [8]。这些模型基于截然不同的机制运行,例如随机生成与基于提示的编排。因此,将它们强行套入符号时代的概念框架,会掩盖 LLM-驱动智能体 [9, 10, 11, 12] 的真实运行机制,并在本质上不兼容的体系结构范式之间制造一种虚假的连续性——无论这种套用发生在单一复杂智能体还是协调的多智能体系统中。 本文针对这些问题,首先通过建立清晰的历史脉络(图 1)展开,界定人工智能在五个不同但相互重叠的时代中的演化路径。

符号人工智能时代(1950s–1980s)[13] 奠定了人工智能的基础愿景,以逻辑和显式人类知识为核心。该时期以规则系统和专家系统(如 MYCIN 与 DENDRAL [14])为主,它们依赖精心手工设计的符号规则运行。智能被视为一种自上而下的演绎过程,代表了符号范式的最纯粹形式。 机器学习(ML)时代(1980s–2010s)[15, 16, 17] 标志着从硬编码逻辑向能够从数据中学习的系统的关键转变。尽管仍高度依赖人工设计特征,这一时期引入了统计机器学习模型,如支持向量机和决策树,推动了从分类到推荐等众多应用。它是连接符号时代与之后时代的过渡阶段,但尚未具备自动特征学习的能力。 深度学习时代(2010s–至今)[18, 19, 20, 21, 22] 的到来由算力的增强和大规模数据集的出现推动。深度神经网络(包括卷积网络与循环网络)使得从原始数据中自动学习层次化表示成为可能。该时代革新了视觉、语音与文本中的模式识别,突破了长期存在的感知瓶颈。然而,尽管深度模型非常强大,它们在本质上仍主要作为复杂的模式分类器,而非自主智能体。 在此基础上出现了 生成式人工智能时代(2014–至今)[23, 24, 25, 26, 27],由生成模型的突破推动。早期的生成对抗网络(GAN)很快被 2017 年提出的 Transformer 架构所超越,使 GPT、BERT 等大型语言模型成为可能。这些系统从“感知”迈向“生成”,能够产出连贯的文本、代码与多媒体内容。它们提供了现代智能体化人工智能得以实现的核心基质——一个强大的、通用的统计推理器。 最终,智能体化人工智能时代(2022–至今) 代表了当前的前沿阶段,其核心是将 LLM 的生成能力用于行动与自治。此时代由 AutoGPT 等智能体 [28, 29, 30] 的兴起所标志,它们能够通过规划和工具使用来追求复杂目标。越来越多的智能体进一步演化为多智能体系统 [31, 32, 33, 34, 35],如 CrewAI 和 AutoGen 等框架,通过专门角色与编排式协作,使智能体团队能够解决复杂问题。与符号范式的算法化推理不同,该阶段由神经范式主导,能动性从生成式模型的随机编排中涌现。 这一时间序列为理解现代智能体化人工智能提供了必要背景,但同时也揭示了一个关键的概念裂痕:智能体化 AI 时代并非符号 AI 的线性继承,而是构建在完全不同的体系结构基础之上。

为解决这一点,我们提出了一个全新的概念框架(图 2),旨在避免回溯性混淆,通过清晰区分智能体化 AI 的符号与神经两条谱系。该双轴分类法为严谨分析该领域的理论根基、体系结构创新与实践部署提供了统一视角。

理解现代智能体化 AI 的最佳路径,是结合其历史演化(图 1)进行考察。这一演化从符号时代的确定性规则系统,跨越机器学习与深度学习的数据驱动革命,最终抵达大型语言模型与生成式 AI 的变革性出现 [36, 37]。

然而,仅凭时间顺序并不足以提供严格的分析基础。当前讨论中的核心挑战,是将现代神经型智能体体系结构回溯性地套入符号时代的框架。为解决此问题,我们在图 2 中提出了一个双范式分类法。该框架根据两个独立维度对智能体系统进行划分:体系结构范式(符号 vs. 神经) 与 能动性与协调程度(单智能体 vs. 多智能体)。 该模型并非用于展示演化,而是为了提供一个结构化的分析视角。 本综述围绕该框架组织结构,综合了三个紧密关联的层次:

第一层:理论基础

涵盖自主性与能动性的核心原则 [38],以及马尔可夫决策过程(MDPs)与部分可观测 MDPs(POMDPs)[39, 40] 等决策模型。值得强调的是,这些模型虽然在符号范式中形成理论语言,但现代系统采用了完全不同的方式实现这些概念。

第二层:体系结构框架

聚焦驱动神经范式的现代基础设施。我们分析了 LangChain [41]、AutoGen 与 CrewAI 等系统,它们通过提示链式调用、对话编排、动态上下文管理等机制实现能动性——这显然不同于经典谱系的符号规划方式。

第三层:应用领域

探讨智能体系统在医疗 [42]、金融 [43]、科学发现 [44]、法律推理 [45] 等领域的实际部署。基于我们的框架,我们能够将不同应用映射到相应范式,并分析其独特的实现挑战。 **

**