中科院专家谈计算机体系架构研究获“图灵奖”,附新科图灵奖得主亲述

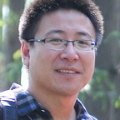

近日,有着“计算机界的诺贝尔奖”之称的“图灵奖”揭开面纱。国际计算机协会宣布,美国科学家约翰·轩尼诗和大卫·帕特森获得2017年度图灵奖,以表彰二人开创了一种系统的、可量化的方法用以设计和评价计算机体系架构,并对精简指令集(RISC)微处理器行业产生深远影响。

在国际计算机协会(ACM)官网公布的信息中,微软公司创始人比尔·盖茨评价轩尼诗和帕特森的贡献为“已被证明为整个行业蓬勃发展的基石”。

将灵感设计变成可重复科学

说到此次获奖的RISC系统是什么,中科院计算技术研究所研究员、中科院“龙芯”CPU首席科学家胡伟武用工厂生产线向记者作了比喻。

“比如工厂生产线生产的产品大小、规格都一样,效率就会很高。如果每个产品大小、规格都不同,则效率很低。”胡伟武说,RISC系统表面现象就是指令变得简单通用,而内在逻辑则是系统实现起来比较高效,这是它的核心所在。

事实上,在计算机技术发展的历程中,人类一直在孜孜不倦地追求对其性能的提升,并获得了一定的突破。

中科院计算所计算机体系结构国家重点实验室研究员、中科院计算所先进计算机系统研究中心常务副主任包云岗告诉《中国科学报》记者,这其中一方面是工艺层面的贡献,也就是将晶体管做得越来越小,以便在同一芯片上安放更多的晶体管;另一方面在于如何充分利用晶体管,而这就需要体系结构来设计。

“有研究显示,在过去20余年,体系结构处理器性能提升了大约1万倍,这其中体系结构和工艺方面的贡献各自占100倍左右。”包云岗说。“体系结构使得处理器的性能变得很高效,程序的执行时间从几天变成几分钟。”

此次两位科学家获奖更让硬件研究者看到了希望。“在当下各类应用都比较多,人工智能、区块链、大数据也都比较热的情况下,‘图灵奖’却颁给了计算机领域内做底层硬件的两位大师,这对我们做硬件的研究人员是一个极大的认可和鼓舞。”中科院计算所研究员韩银和说。

颠覆设计理念

“如今,每年生产的超过160亿枚微处理器中,99%都使用了RISC处理器,几乎所有智能手机、平板电脑和嵌入式设备都会用到。”国际计算机协会网站有关轩尼诗和帕特森研究成果的介绍中,如此评价二者研究对产业的影响。

“整个芯片产业每年有几千亿美元的产值,他们确实对信息技术做出了巨大的贡献。”包云岗称。不过,专家分析称,两位科学家此次获奖还与其开创的新处理器设计方法对处理器设计带来的颠覆性影响密切相关。

包云岗将此前处理器设计比作艺术设计。“设计出来,好就是好,不好就是不好,高手可以设计出佳作,而普通人却只能望洋兴叹。”然而,轩尼诗和帕特森却把处理器设计“为什么好”“怎么才能好”变成了一门可重复的科学。

二人不仅将处理器设计的透彻分析撰写成《计算机体系结构:量化研究方法》一书,并且自己通过研制RISC处理器亲自对书中的思想进行了验证。

“这本书在全世界销售了近百万本,几乎所有处理器设计者和系统软件设计者人手一本,相当于改变了人们传统设计处理器的思想和观念。”包云岗说。

近年来,我国在体系结构研究上发展迅速,但国内对体系结构的研究特别是核心芯片和系统设计,却存在“跟随美国的思维方式太重”的问题。

“在这个人工智能新时代背景下,中国企业需要用自己的发展思维,不断缩小差距并赶超乃至领先。” 中科院计算所研究员、中科睿芯董事长范东睿说。

对此胡伟武表现的更有信心。他表示,国内指令体系技术已实现,比如龙芯CPU已实现了多指令发射和可程序“超车”功能,“只是火候上还差一点”。在他看来,再经过两三年的时间,我国自主研发的CPU性能将与国外主流CPU相当。

未来前景可期

在各国积极构建物联网和发展人工智能的当下,两位科学家成果的影响还有望在新技术的推动中进一步得到延展。

“体系结构是整个计算机复杂系统搭建的重要基石,在当前最火热的人工智能等热点技术中都体现着最核心的价值。”范东睿表示。

物联网、人工智能等技术的发展,其本质上是处理能力和效率的提升。在范东睿看来,物联网和人工智能等应用本身所体现出的高通量特性逐渐突出并成为瓶颈,高通量计算技术则成为了突破这一瓶颈的核心。

“芯片和系统能够在限定功耗、限定时间的条件下算的更多更快,是物联网、人工智能不断发展的核心因素,这不但依靠工艺的进步,更得益于体系结构技术的不断突破。”他说。

事实上,物联网比较重视处理器能耗,如果能够设计一种很高性能功耗比的处理器,对于物联网具有很大吸引力。包云岗指出,二人的方法不仅可以用来指导高性能处理器,也可以指导低功耗处理器,并在两者之间寻得平衡。

此外,采访中专家也表示,此次“图灵奖”有可能为未来埋下了伏笔。包云岗介绍称,此次获奖的帕特森对计算机产业还有两大贡献。“比如存储技术——磁盘冗余技术RAID,这项技术也开辟了一个新产业,今天的存储市场有500亿美元的产值,他在其中扮演了重要的角色。”他说。

专家预测,未来获奖者或许并非轩尼诗和帕特森本人,但极有可能他们的合作者会因为其技术研发摘得“图灵奖”。

2007年有一篇计算机历史博物馆对David Patternson的采访,采访中,Patterson教授介绍了他当年求学、求婚、科研经历,讲述了早恋早婚、如何误打误撞的进入了Berkeley、 如何开展了RISC的研究、RAID如何让EMC重新获得新生的巧合,当然还有他和John Hennessy教授的那本经典教材的幕后故事,下面就让我们一起走近这位传奇人物背后的故事。

口述历史:David Patterson

问:我是John Mashey,计算机历史博物馆的理事。好,那我们直入正题吧。Dave,请给大家讲讲你以前的故事吧,比如你是怎么选计算机这一行的。

David Patterson:我是我们家里第一个从大学毕业的。我父亲曾上过大学,但他最后还是没能从大学毕业。我熬到毕业了,所以我比他强一点。那时我们高中开了大学数学预修课,我记得我上了一门微积分课。那门课的老师上课时总说他人生最大理想就是成为一名保险精算师。我也想成为一名精算师,但我其实也不知道精算师是做什么的,就觉得和数学有关,所以就选了数学专业。我在UCLA上本科,大三时有一门数学课取消了,所以我就只能选了一门计算机的课算学分。那时我知道什么是计算机,但其实我并不感兴趣。我想是那门课让我对计算机产生了兴趣。

问:那是什么时候?

Patterson:那是1967年。当时其实没有计算机专业,我对计算机产生了兴趣后,就开始上其他计算机课,后来遇到了一位刚毕业的博士生Jean Lubert,他还没出去找工作,留在学校帮忙教教书。我上了Jean的编译课,一下子就喜欢上了这门课,课堂表现也很出色。我想是在大四时,我决定改行了,改做计算机。于是Jean帮我找工作,把我推荐给各个实验室,最后他给我找了一份网络员的工作。

这份工作对我太重要了,那时我生活有些拮据,主要靠打工上学,养家糊口。我在大三前就结婚了,应该是19岁,不好意思,我结婚比较早,不过不是闪婚,我和太太12岁认识,16岁开始约会的。所以那时我主要靠打工养家糊口。后来我就去实验室工作,但我没想过读研究生。后来觉得读研似乎经济上还比较划算,所以就想拿个硕士文凭,但我们的大儿子已经出生了,所以我心里很忐忑地问太太,“我能读研究生吗?”我太太说,“没问题,我很喜欢UCLA的学生宿舍。”听到这句话,我心里就踏实了。感谢UCLA的学生宿舍!

Patterson:我当时只想读个硕士学位,可是实验室的人都想要读博士。他们觉得我也可以读个博士。于是我就和太太说,“嗯~ 我喜欢这里,你觉得我可以读个博士吗?”。

她说,“好啊,如果你觉得自己足够聪明,那就读吧。”这样我就瞎打瞎碰成了博士生。

问:那么后来你怎么到了伯克利?显然今天你已经在伯克利扎根了。你的家也在那儿。明显你找对地方了。

Patterson:嘿,我是一个很会讲故事的人啊,现在你们都坐好了,听我慢慢讲。我在UCLA读了很久,中间又生了老二,你知道,我需要养家糊口。我的弟弟妹妹都开始买房子了,我还在住学生宿舍。我心里想是时候该找个工作了。但我没有面试的经验,也没人指导,只能靠自学。

我完成了研究项目后就开始找工作了。有个朋友在马里兰大学当教授。我去那做了个报告,不过讲得很不好,只有20分钟。朋友把我拉到一边说,“Dave,1个小时的学术报告至少应该讲40分钟啊。”后来我又面了科罗拉多的两所大学,他们都要我了,但我和太太都对那的环境不太满意。我太太Linda是在加州北部长大的,她喜欢北加州。所以她说,“我想我们应该去伯克利,我很想在那里生活”。我当时就懵了,跟她解释,“Oh~~ 亲爱的,你可能还不知道学术界的潜规则,UCLA比伯克利档次低啊,我要去Berkeley是不太可能的。”我太太说,“哦,那好吧。”后面开始不断地唠叨我。我的申请开始有结果了,还有了个贝尔实验室的Offer。有一天,我太太又问,“伯克利怎么样了?”我说,“嗯,我申请了,但他们还没给我答复。不过我有贝尔实验室的offer了。”我太太很不满意,埋怨道,“进展太慢了,你该给伯克利打电话!”

问:那是什么时候?

Patterson:是1976年。是1976年春天。面试后期我太太一定要我给伯克利打电话。我也被逼无奈,就硬着头皮给Berkeley计算机系主任打了电话,说“喂,你好,我是Dave Patterson。我已经有了贝尔实验室的Offer,我想问问Berkeley的申请怎么样了?”巧的是系主任Elwyn正好刚从Berkeley跳到贝尔实验室了,我心想,“嘿,系主任也去了贝尔实验室,这可能是好事,说不定Berkeley会给我机会。”Elwyn在电话里跟我说,“嗯,好的,我知道,你在申请人中排前十,但不好意思,还不是前五”。我当时一听,心想还不错,至少排前十了。后来才发现,Elwyn对所有的申请人都这么答复。不过他答应把我的简历找出来再看看,因为那时Berkeley决定做硬件。他们已经招了Al Dspain,然后就把我的简历给了Al。Al看完我的简历,很感兴趣。他出差时顺便到UCLA和我聊了聊,然后邀请我在六月去Berkeley面试。这次我做了个很好的报告,听众反响很不错。就这样我拿到Berkeley的Offer了。

问:如果我没听错的话,今天的那么多收获还多亏了你太太的唠叨啊。

Patterson:是的,没错。我太太在我的生活中起了非常重要的作用。因为她,我有了今天的工作。那时,学术界的工资比较低。我想我还保留着当年的聘书,年薪一万二。那时我的两个妹妹都有房子了。我对太太说,“Linda,我们在学校宿舍住了很久,过去我们在经济上做了很大的牺牲。现在我找工作又要去一所学校,你是不是想让我去一个公司然后买房啊?”她反问我,“如果你现在放弃Berkeley,先去公司,那以后你改变主意还能再回Berkeley吗?”我说,“哦,这个不太可能”。“好,那如果你先去伯克利,然后再想跳到公司呢?”“这个还是很容易”。她说“那就好了,去Berkeley,我们会穷一些,但我们会很骄傲”。所以,在过去 40 年里的很多时刻,我太太都起了关键作用。如果没有她那么多无私的决定,我就不会在这里了。

在伯克利的研究

问:现在你到了伯克利。谈谈你在那里的研究工作吧。

Patterson:我是1977年1月到伯克利的。大家都想让我做并行结构,我也很感兴趣,所以我就打算做并行结构。我找了已经是副教授的Al Despain做Mentor。我们开始谈论如何做多处理器,我们目标非常宏大。想从头到尾重新设计微处理器,程序语言和操作系统。实际上我们什么资源也没有,没有任何资助,也没有计算机,只能共用系里的机器,然后写写文章、技术报告。

有一天,原来在CMU的Sam Fuller教授给我电话。之前我在找工作时和他打过交道。后来他去了DEC,他说“嗨,我喜欢你做的微程序研究。我们也正在用微程序设计VAX,但发现很多bug和其他问题。你愿意来DEC交流交流吗?把你的技术转让给我们,如何?”我说,好啊,我愿意。

1979 年的秋天,我就申请学术休假,去了麻省的一个做VAX小型机的分部。在DEC的那段时间,我停下手中的研究,有时间去思考一些我以前没考虑过的问题。比如,在学术界做研究的优势和劣势是什么?在学术界哪些可以做?哪些又做不了呢?你需要什么资源?你又有什么资源呢?在DEC正好给我时间去思考这些问题,那段时间某种程度上成了我研究生涯的转折点。

工业界的项目

问:我有点好奇。你做了很多和工业界有关的项目。是什么样的经历让你开始这么做?因为我知道有很多的学术界的人做了很多有趣的研究,但和现实世界是脱钩的。

Patterson:我想这是因为我没得到过很多的指导吧,没人告诉我该干什么,我也没在大课题里干过,都是自力更生,必须自己搞定一切。我们是做体系结构的,当时已经有人在卖微处理器,所以有产业基础,对吧?我觉得这很关键,这不像那些还停留在哲学层面,需要反复辩论的东西,我们有想法,就能找到地方去试验这些想法。所以不断和工业界互动就很重要,一方面当你觉得有好想法时他们可以来检验你的想法,另一方面,他们会帮你发现研究问题,帮你确定一个问题是否重要。有趣的问题很多,但它们又有多重要呢?所以我总是在和工业界互动中判定一个问题重要还是不重要。

问:不管怎么样。你回到伯克利了。

Patterson:是的,我回到了伯克利,但我带着工业界第一手体验回来的。当时大家都认识到微处理器是计算机的未来。但问题是在哪儿?我在DEC时有接触过微程序芯片的开发,做一点改动就会出现一堆bug。所以我在回Berkeley前就开始写一篇关于未来VLSI设计的报告。我认为,首先VLSI是微处理器的未来,但我们必须直接用微程序,还需要提供打补丁方式来修改微程序中的bug。我把文章投到IEEE Computer杂志,但被拒了。Review意见是:这是一种愚蠢的设计计算机的方法,用这种方法设计计算机毫无意义,要额外的存储,要增加成本,还有打补丁,简直就是胡说八道。

所以我面临两个设计方法,一个是用微程序但一堆bug的VAX设计方法,另一个是我提出的设计微处理器的愚蠢的办法。怎么办?两个似乎都是对的。我在DEC的思考让我想清楚了如何利用学校的资源来做事,那篇文章被IEEE Computer以这种评论拒了,促使我决定启动RISC项目,因为我当时满肚子都是火。

我一月份回来后的第一个学期,开了一门研究生的高级课。课上,我们写了很多RISC的报告,要选课的学生来审查这些想法。我在开课时就想好怎么在大学里做好这些事。好了,每门课都有个最后时限吧,这个是严肃的,不是开玩笑的,如果学生项目没完成,那就要不及格了。

问:这很像现实世界发布产品。

Patterson:是的,第一课用模拟器验证想法,下一课就是真做一个微处理器。那是个秋季学期,我们做RICS 1,另外两个人做RISC 2。一开始分别被称为蓝军和红军,后来我们才改为RISC 1和RISC 2。红军的两人是没有课程限制,随便做,做一个比蓝军更好的东西。其他人只是当作业做。那两位同学最后变成他们毕业论文工作了。这是一个系列课,从我回来的第一课开始,到做成芯片已经是几年后的事了。回想一下那时的情景,能做出芯片真是觉得有些不可思议,你对现在的人讲“嗨,它可是有四万个晶体管,那有多难啊!”但对我们,这是我们做出的第一个硬件,而且能工作。我们是和DEC那样的巨人在对抗。

问:回顾那段时间,大学和前沿技术靠的非常近,能做有意义的前沿工作,但其他很多时候大学要爬的山还是比较难的,那时好像是大学做研究的黄金时期。

Patterson:我同意。我想这是80年代初。

RISC的后来

问题:那RISC后来呢?

Patterson:在一个夏天看到进展了,我们做的芯片真的能工作。所以我写了论文初稿——“The Case for Reducing Instruction Set Computers”。我把初稿发已经毕业去贝尔实验室工作的学生。他做了很多批注,都是很重要的正面反馈,所以他也成为了论文共同作者。但是我很清醒,冷静地思考,我们还需要一些负面反馈,需要一些辩论。我其实心里有底,因为我们已经有了足够的结果,看到这些结果时我就觉得“哇,我们应该能行”。我想如果把这些结果发表的时候,能引起大家争论,那就会对我们有利些,多少会对技术转让有帮助。

所以我们写完文章后,发给了在DEC的朋友们。我做事的方式是希望能尽快得到各方的反馈。我把论文寄给了在DEC一起工作过的Doug Clark,又发给了Bill Strecker。Bill回信问,“你们为什么把这个发给我?”。我们说,“我们想这篇文章发表到Computer Architecture News上,但还没有推荐”。“好,我们会写一篇文章来驳斥你们的观点”。听起来很不错,我喜欢这种公开争论学术观点的方式。所以我们写了RISC的文章。他们写了驳斥。文章发表在Computer Architecture News上。这是一种实力不均衡的对话,一边是来自Berkeley的菜鸟,一边是令人膜拜的DEC VAX的架构师。

我们双方不断争论,我开始兴奋了,我想, “嗨,这是一场战斗!”我们的争论引起更多人开始关注,大家开始讨论这些想法。但到后来大家讨论时似乎有情绪了,有人直接说“你讲的是个危险的想法,应该停下来。”好吧,反正当时两种完全对立的观点,人们讨论时很激动。后来John Hennessy也加入成了我的战友,我们在ISCA会议上有一系列辩论,每次都好几个小时,应该是辩论了三次,每次几乎所有参会的人都到了,因为这一场战斗,有人加入,有人围观,反正很火爆。等等,让我插一句,大家都好奇,“嘿,挑起战斗的是谁?”“原来两个菜鸟助理教授,还不是终生教授呐!”所以我和Hennessy两人让那些大公司十分恼火。可能因为我的个性,我在这场争论中比John还过头了点。所以,现在他是大学校长了,我还是个教授。那帮人估计真的对我很生气。

问:我想你可能在其他地方惹着他们了。好了,那让我们把时间往后推几年,后来你似乎不做微处理器了,改去搞完全不同的东西了。

Patterson:嗯,我们看到RISC能工作,后来还是又做了一系列的RISC项目,当时做处理器非常热门,它的速度也提高得很快。

后来,Berkeley把Randy Katz又招了回来,他是Berkeley毕业的,在外面转了几年。那时我们都用苹果计算机,他也搞了一台,上面带了软驱。一次他买了张空白软盘,然后拿在手里说, “哇,看这个软盘多小啊”。当时软盘确实是很小的东西,也就5英寸多。Randy又问,“我们能用它们干点什么?”我也不知道能用它做什么?但我们觉得,它也许就像集成电路革命那样,蕴含了新的机遇,可能暗示着什么?我们在伯克利做的许多项目就是从这样的问题开始的。

于是我们开始讨论,处理器发展的非常快,我们应该用有什么样的存储系统来应付这些高速处理器呢?而且,微处理器让人们很容易就可以做多处理器。但磁盘只有这么小,怎么办?显然磁盘性能跟不上处理器发展速度,我们觉得应该找一种方案来解决这个问题。我们讨论时想到了一个想法,哈,我们可以用很多小的磁盘来代替那些IBM大型机里的单个磁盘。我们写了一篇文章,发给了Berkeley以前毕业的学生,现在IBM工作。这篇文章或多或少被那些学生给否定了。理由是,好,你们要用40个小盘替换一个大盘。然后呢?可靠性也要坏40倍,对吧?所以这个想法不靠谱。我们就说“嗯,很好的观点。我们是没有想到这一点。那我们就来想想怎么能搞定可靠性问题。”于是,我们首先想到了第一个纠错方案,然后是奇偶校验方案,最后终于想到了RAID 5方案。然后我们又开始和人们谈论这个RAID 5方案。

但大家反应是:“哦,我知道那个,就是串联、镜像嘛。”

我们说“oh,不是的,我们的想法和那个不同,我们是纠错。”

“我知道那是什么。Thinking Machine那些并行机不也做纠错吗?” “额~ 不是的,我们的idea还是不一样”。

看来我们需要好好解释我们做了什么,为什么和其他的不同。我们需要写一个分类(taxonomy)文章来解释这些不同,我是第一作者,我就来列举了各种方案。第一个是镜像,我们叫它RAID 1。第二个是用纠错,叫RAID 2;然后再奇偶校验,但只能做大块传输,叫RAID 3;然后一个变化是RAID 4。最后是我们想出来的新方案,就列为RAID 5。

那时我们正在做一个大项目,我们就想该怎么处理这个RAID想法呢?我们觉得还是应该发表了。那下一个投稿截止日是哪个会议?是一个数据库会议SIGMOD。于是我们向SIGMOD投稿了。

问:那篇文章让你更出名了。今天也已经是很大的产业。

Patterson:对,RAID,还有网络存储是很大的产业。还有个有趣的故事,我们正在宣传RAID,那时在波士顿的EMC公司,生产兼容IBM插槽的廉价内存。

但IBM改变了内存插槽,逼的EMC不能再卖内存了。所以他们需要开发一种新产品,正好我们的文章到了他们桌上,于是他们就进入了存储领域。可以说是IBM把他们从内存行业逼到了存储领域,却在存储里做到了老大。

问:是啊,我以前在SGI的同事总是说,CPU是用来show的,I/O才是用来赚钱的。

Patterson:这个听起来有点意思。

体系结构教科书

问:然后,我记得你和John Hennessy就开始写那本量化体系结构的书了。

Patterson:对,就是在那个时候。我们在一块好多年,当时我们为教材烦恼,那时的计算机结构教材就和商品目录一样,一张列表,这是研究项目A,这是计算机B,然后一个一个介绍。但RISC理念和这种描述方式很不同,所以我们觉得应该写一本书了。而且那时我要当系主任了,从1990年7月1日开始。

我就跟Hennessy说,“John,因为我要当系主任了,我的学术生涯就要完了。写本教材是估计是我能做的最后一个学术贡献了。我们一起写吧。”于是我休了学术年假,Hennessy也休学术年假,我们找到了DEC的西部研究中心作为讨论的地方,我们每周去三次谈论写书的事。那段时间,Hennessy和我都觉得,这是我们写博士论文以后最难写的东西。我们花了许多时间,把写书当做一个计算机项目,有alpha版,接着beta版,最后完成所有的设计,然后开始找出版商。我给书起了名叫“一种量化方法”,副标题是“计算机体系结构”。

问:关于那本书,我记得当时立即就把它作为一本重要的体系结构书读了。

Patterson:oh,谢谢!

网络连接工作站NOW

问:让我们再回到后来的研究工作。我记得有段时间你在做用网络连接工作站的项目NOW。我很好奇,谁在给你们项目起名字啊,你们项目缩写名都很有名。

Patterson:哈,首先我想在学术界要找到一个好的缩写名是不容易。我有一个同事喜欢根据天上的星星给项目取名,结果那名字我都不会读,也不记得是什么意思。我想我适合去销售部门,因为我找到了一些窍门,首先缩写名应该能表达项目的含义。然后,如果你要能挑选一个大家很容易记住的单词来做缩写名,如果这个单词字母比较少,那就完美了。

问:嗯,没错,你去销售部门也会有位置。所以,RISC,RAID,然后下一个是NOW。

Patterson:对啊。1990年我学术休假,去了Thinking Machine,看到他们用微处理器搭多处理器并行机。他们还是用造大型机的方式,用一堆芯片去搭并行机。我就想,如果用一堆工作站来搭会不会更好一些呢?因为我看到工作站技术更新非常快。你可以用一个盒子去搭,所有东西都放到一个盒子里面,而且你可以买到一堆价格很便宜的盒子,因为Sun已经在量产工作站。我结束学术休假回到伯克利,就想,老天,Thinking Machine那种造机器的方式有多糟糕啊,现在网络也变得越来越好。我需要找人讨论讨论,找到David Culler,一个年轻人,在Thinking Machine干过;然后Tom Anderson加入研究操作系统,还有一些其他技术。我开了一门研究生课程来讨论,慢慢课程讨论有了眉目,我们有局域网,有工作站,这已经是一种多处理器并行机了,所以我们就启动了NOW项目。

John Hennessy这次成了我的对手,我们做NOW,他们做DASH,分布式共享内存机器,支持Cache一致性而不是工作站机群。所以某种程度上这是两种对立的设计哲学。做RISC的时候,我想和IBM、斯坦福合作,因为我们有共同的目标。但DASH和工作站机群, 则真的是对立的。我们的目标都是要造可扩展的大规模并行机,但技术路线则完全不同。

研究以外的工作

问:让我们聊点别的。你当了一段时间系主任,后来你也做了一段时间的ACM主席。

Patterson:是的。

问:谈谈那些经历吧。虽然这些不是研究了。

Patterson:对,那些不是研究,但我还是做了不少这类事情。我想当个主席来结束我的职业生涯,因为我的好朋友John Hannesey当了斯坦福的校长,这事激励我也该找个什么主席当当。后来还真找到了这样的机会。

问:我们的问题快结束了,还是让我们总结一下今天聊得那么多事情吧,首先我想问的是,你觉得这些事情给你人生最大的体会是什么?

Patterson:嗯,我是不是太老了?所以问我这种问题。(笑声)

问:对不起,但我们俩都到这把年纪了。

Patterson:那好吧。如果要说最大的体会,我想是乐观吧。当然不是盲目的乐观,而是谨慎的乐观。我做过很多只有五六成把握的事情,有的甚至只有四成把握,我总是说“去干吧,让我们先试试看再说”。这种乐观方式对我很有效。我想如果我稍悲观一点,就不会给伯克利打电话了。当然也有很多事我没有做成,所以我说是谨慎的乐观。其他的体会的话,就是跟随自己的心,follow your heart。有人让我给些指导,告诉他们该做什么,我想,天呐,如果你自己对做的事都没有激情,很难想象你会成功。

最骄傲的时刻

问:所以你有很伟大的成就。你能回忆一下最骄傲的时刻吗?不管是技术方面还是其它方面。

Patterson:哦,我想最骄傲的时刻是我家庭的点点滴滴。这一点毫无疑问。不过,这一路过来并不容易。我还记得当时结婚了,接着又生两个儿子,心里就觉得,惨了,要开始有麻烦了!第一个孩子出生时,我就觉得经济上有些麻烦了,老二出生时,我感到强烈的经济危机了。心想,嗨,我要变成一个真正的男人了,要养家糊口了。

收到伯克利的Offer也让我感到非常骄傲。后来我又获得伯克利杰出教学奖,伯克利给我Tenure时,我很高兴,但又有点不安,我都怀疑他们是不是搞错了,应该是给Peterson,而不是Patterson。

我想还有些其他的事情。例如,发现我们的芯片能工作那一刻,简直就像是魔术。你一个bit一个bit的拼起来,存到磁带中寄出去,过段时间芯片就回来了。但心里就很忐忑,到底会发生什么?会不会烧掉?能不能工作?会不会发生其他什么事?

问:对于这些经历,有没有一些转折点把你带到了这条道路?

Patterson:回顾我的个人经历,我想,Jean Lubert给了我很大帮助,帮我在本科是找到工作。我的太太为我在经济方面作出了很多牺牲。在学术方面上,很明显,去DEC对我影响很大,让我能停下来思考在在学术界怎么做有意义的研究工作。套用我刚才给的建议,跟随你自己的心。有人会跟你说,“你想做什么啊?很多人想让我做这个?”或者是“你想做什么啊?我打算做这个”我一般都回答,“嗯,好的,我做那个。”

计算机体系结构领域最大的贡献

问:你有许多贡献,你觉得哪几个是对计算机体系结构领域最大的贡献?

Patterson:哇,对这个领域最大的贡献,这个问题不好回答啊。

问:或者说那些贡献的影响力。

Patterson:影响力,我想RISC和那本量化方法书改变了人们设计计算机的理念。其实后来还有其他不同的理念,所以不仅仅是我一个人的影响力。至于RAID嘛,以前很多书讲如何设计可靠系统,但市场很小。我想那时只有使用ECC的内存是常见的。如今RAID毫无争议地成了存储领域的标准。现在你再读关于可靠性的各种技术,就会发现人们讨论的很多可靠性技术,都在存储领域有所使用了,这可能算是一个大的贡献吧。

问:差不多要结束了。非常感谢你的访谈,谢谢,Dave。

Patterson:谢谢,John。

访谈结束。

算法数学之美微信公众号欢迎赐稿

稿件涉及数学、物理、算法、计算机、编程等相关领域,经采用我们将奉上稿酬。

投稿邮箱:math_alg@163.com